2014年,新加坡艺术藏家张淮胜从伦敦Chris Beetles画廊买到建国总理李光耀的半身青铜雕塑。它是英国皇家院士雕塑家悉尼·哈普利(Sydney Harpley,1927-1992)的艺术家版(artist’s proof),也就是艺术家自藏的作品完成之前的试版。

哈普利1981年在前首席部长马绍尔(曾捐献三件哈普利雕塑包括《秋千上的女孩》予新加坡植物园)与时任副总理拉惹勒南(S. Rajaratnam)委托下创作的这件雕塑,1982年曾在总统府李光耀办公室与国会大厦短暂摆示,但不对外开放观赏。

等待11年与公众见面

现年74岁的张淮胜当时考虑到李光耀在世时明确表明他不需要也不想要任何纪念碑(包括肖像)的观点,并没对外公展。经过11年漫长等待,他很高兴终于能在“艺术家版:新加坡60年”展示李光耀的雕塑、李光耀与哈普利书信与合照文献,联同拉惹勒南、前副总理吴庆瑞等肖像作品,借此纪念建国先贤的贡献。

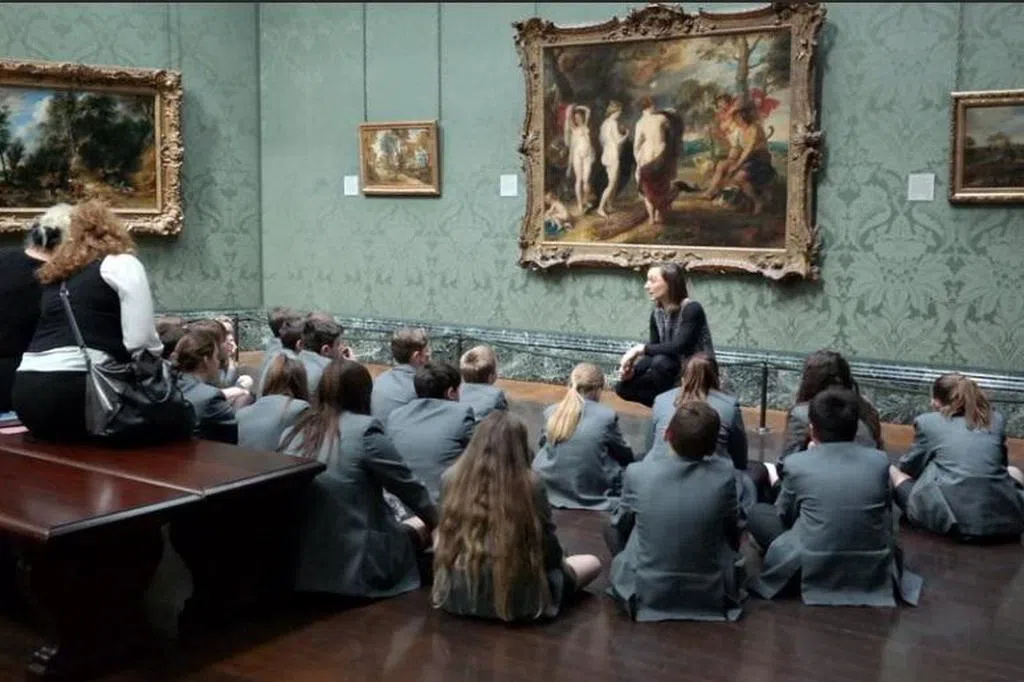

本次展览可谓张淮胜通过艺术收藏,献给新加坡的“情书”。他曾任职公私金融机构,也是出版和媒体服务公司(Panpac Media)的企业家。从1990年代起,他便开始收藏艺术,本次展出他所藏的超过50位艺术家的90多件艺术品,其中大部分是他过去十年间所集藏的。作为立国一代,张淮胜自身的人生历程在很大程度上也是新加坡成长史的缩影,藏品反映了新加坡在一代人的时间里,从第三世界国家发展成第一世界国家的过程。他说:“我收藏这些艺术品的理由是因为它们是我在新加坡成长历程的路标。”

张淮胜在将出版的画册中娓娓道来:“苏建隆先生摄影作品中的实利基大厦着实令人怀念。60年代,我与祖母曾住在那里,当时我还在勿拉士峇沙的莱佛士书院上学。黄慧莲女士的拼贴作品《咖啡店》所描绘的正是我过去30年来每周日早晨与朋友们在咖啡店一起吃早餐时的场景。我相信很多人也会在他们常去的地方或咖啡店与朋友聚会,这件作品或许也会引起他们的一些共鸣。何自力先生所描绘的充满忧郁氛围的中峇鲁小贩摊位画作,让我想起了曾在这个地方追求已故妻子。萧学民先生和林辉忠先生画作里的新加坡河上的驳船场景虽已全部消失,但它却让我回忆起当时在浮尔顿大厦(现为富丽敦酒店)为新加坡经济发展局工作的日子......经常在河边的小贩摊吃饭,驳船以及偶尔会出现并分散人们注意力的老鼠也是一道风景。”

张淮胜与曾在国家艺术理事会视觉艺术部门任职的女儿张宁玲,在2017年创办非营利画廊“无化艺廊” (The Culture Story),2022年创办为高净值客户服务的有允艺术顾问(Family Office for Art)。在张宁玲鼓励下,张淮胜向新加坡当代艺术家以及新秀委托了11件新作,并请他们在建国60周年纪念之际,以新加坡于他们的意义为主题进行创作。

移居海外艺术家的思考

新加坡美术馆创馆馆长郭建超是展览策展团队一员。他说,虽然展览聚焦SG60,但是收藏时间段超过60年,并从更大的场域去看新加坡——展出的最早作品是曾在新加坡短住、马来亚知名画家杨曼生1948年的创作。

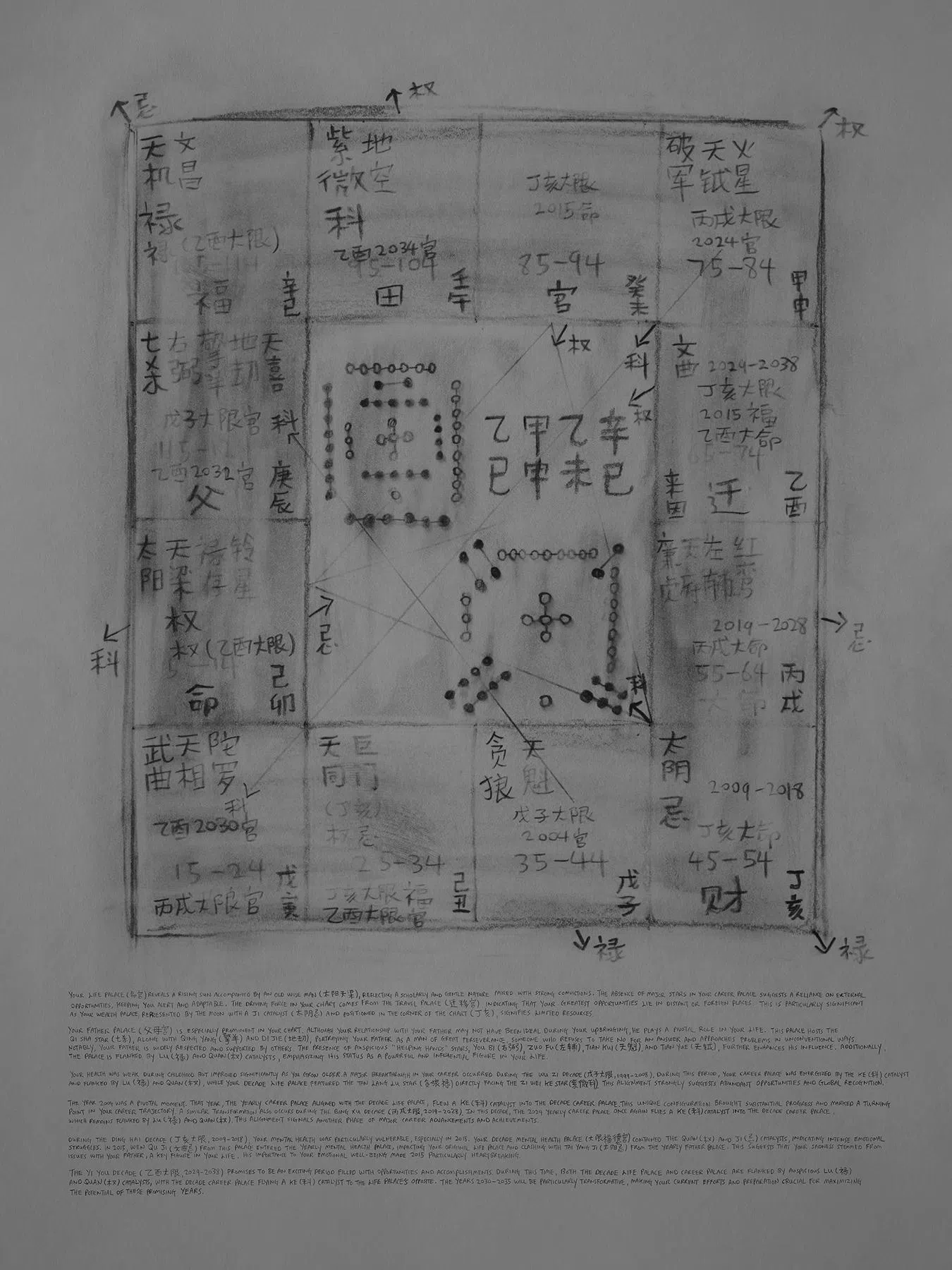

此外,收藏从国际视野切入,以前,现代艺术家从世界各地移居新加坡,而今,新加坡年青艺术家也移居世界各地,如现居悉尼的谢苏丝(Suzann Victor)、现居纽约的汪春龙(John Clang)、现居曼谷的黄芷枫(Shavonne Wong)等。他们通过创作探索理想、宇宙等概念,郭建超形容,呈现出老子讲道时“时间上下,四方内外”的视角。

郭建超以现居柏林的黄汉明(Ming Wong)的《独立梦(第一号)》(2025)为例,他从1960年代一对亚洲夫妇的肖像照切入,通过色彩鲜艳的方块与图像,传达出他们对未来的憧憬。艺术家通过对历史图像思考未来:我们国家已经独立了,是不是照顾到或能接受所有边缘人群或少数族群,比如LGBTQ?

郭建超说,我们对新加坡的了解要从多角度、多方位去思考。比如马来裔艺术家Zulkhairi Zulkiflee的《无题(对话中的纪念碑)》(2025)探讨了新加坡都市空间的亭阁结构,将之解构,生成各种纪念碑,把“世界”的创新语言嵌入空间中。

郭建超指出,张淮胜收藏的艺术媒介跨度很大,从欧洲艺术进入中国水墨、新加坡现当代艺术。他第一次与张淮胜碰面,是在后者赞助,2004年于北京中国美术馆举办的“新写意水墨画邀请展”。原本喜欢水墨画的张淮胜后来积极收藏新加坡当代艺术,包括前卫的行为艺术,这在藏家中比较少见。

展览从7月13日至8月17日,上午10时至傍晚6时,在Artspace@Helutrans第一、二、三展厅(39 Keppel Road #01-05 S089065)展出。