人与人之间的理解多么困难啊,思想与思想多难沟通啊,即使是在爱侣间亦是如此!——波特莱尔

星图终于用心弥补了一些失落的词语

雨后,离电梯口不远处,那呈梯形但只有左、中、右三排的信箱,像挤满了许多小病床的病房。床号与病号,清楚又明晰,但到底是何病灶,有时就如X光照片上的两小团乌云,还有待专家厘清与确认。这,不也挺像我们如今面对的纷扰失序的人世,不知该如何对症下药。

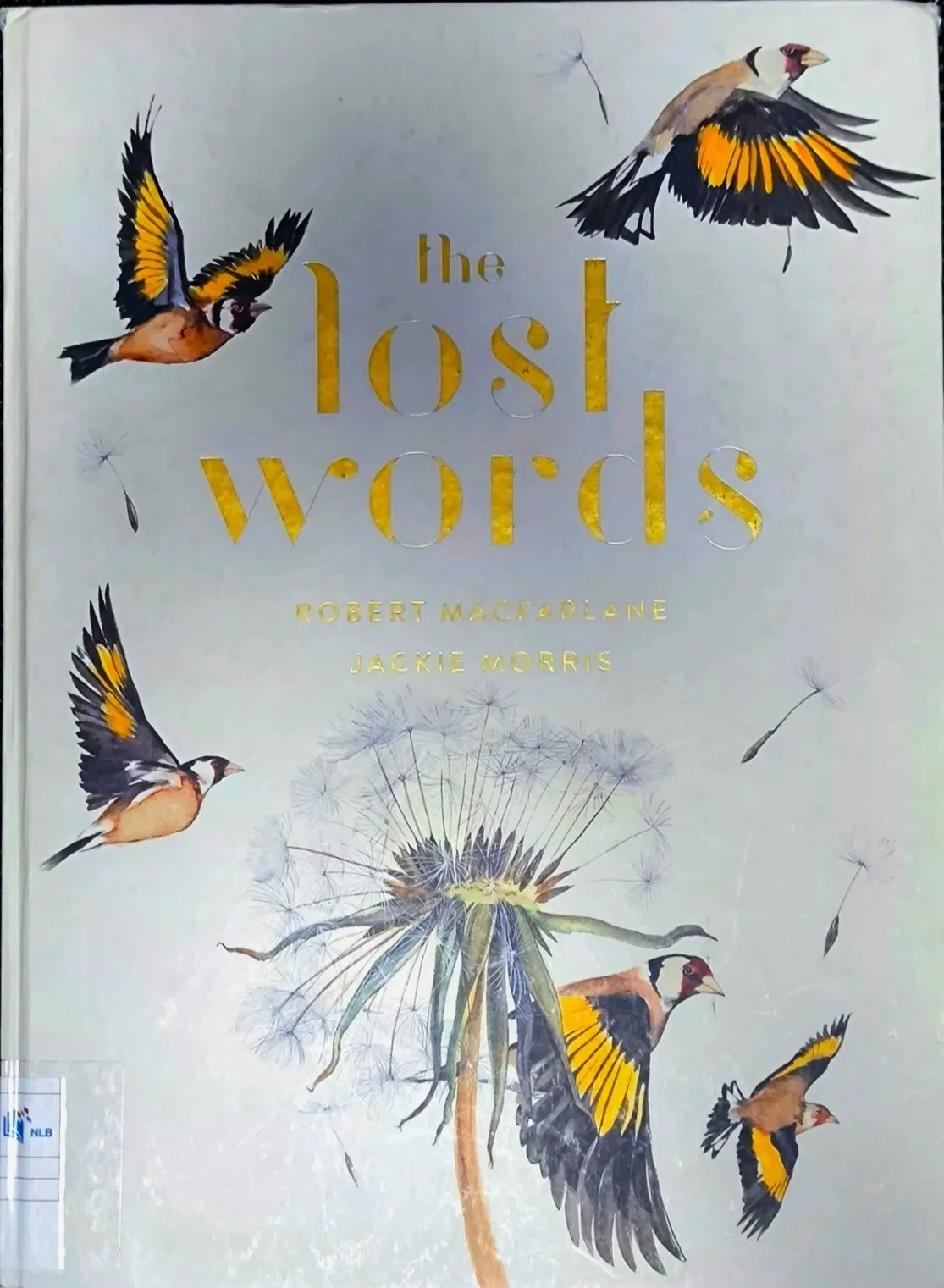

信箱里,有一张来自远方的明信片,一只竖起双耳的兔子,头上立着一只转头回望的金翅雀,还有另外两只,拍动双翼,准备振翅高飞。卡片背后的底部,有一行小小的说明文字,哦,原来图片是摘取自罗伯特·麦克法兰(Robert MacFarlane)和杰奇·莫里斯(Jackie Morris)所编著的“The Lost Words: A Spell Book”。嗯,就暂且译为《失落的文字:咒语之书》吧。其实,对于麦克法兰,你并不陌生,曾读过中文版大作《大地之下:时间无限深邃的地方》,挺喜欢那独具慧眼的探索和感悟。今年,他又出版新作《河流是活的吗?》(Is A River Alive?)分享他在厄瓜多尔、加拿大和印度的三条河流的探索与沉思,他主张河流应被视为活生生的有机体,也应享有权利并得到尊重,但这本书好像尚未有中译本。

后来,你在社区图书馆借到《失落的文字》,那是一本图文并茂、老少皆宜的“大图书”。你还察觉,这本书和一次争取被失落词语的复原与弥补,息息相关。书本开篇第一页的左边,就是明信片上的那张图,但足足大了四倍。右边的行文,有感人肺腑的话:“你手里拿着一本咒语之书,想要找回这些丢失的文字。若要阅读它,你需要寻找、发现和诉说。它讲述着缺失和隐藏的事物,存在于物质和表象中。它用金色讲述着金翅雀在书页间飞舞的魅力,它所包含的不仅仅是诗歌,而是各种各样的咒语,或许通过大声朗读会有了古老且强大的魔力……” 总之,通过这本“大图书”,他们希望能引导读者展开梦想的翅翼,吟唱迷人的咒语之歌,让优美的文字和插图,成为心灵的港湾,成为黑暗岁月里,希望的合唱。

话说2007年,《儿童牛津英语词典》删除了几个与自然界相关的词汇。比如,橡子、荆棘、翠鸟、蓝铃花、七叶树等词汇,全都被舍弃了,这是为了腾出空间让“博客”“聊天室”和“数据库”等科技术语“登堂入室”。就在这悄无声息的“词语失落”时,备受赞誉的作家麦克法兰和才华横溢的插画家兼作家莫里斯,觉得必须联手出击。他们呼吁公众应关注《儿童牛津英语词典》这令人费解的行为,对于这些美好的词汇,以及它们所代表的意义,被主流出版刊物有意地边缘化的做法,他们难以接受。多亏有了他们两人的努力,那些被悄然移除的词汇,在他们合编的《失落的词语:咒语之书》里,终于修复和弥补了。

只可惜,如今你已垂垂老矣,不记得当年是否陪着年幼的孩子,在图书馆里搜寻过这本大图书,但可以肯定的是,那座用红砖墙构筑而成,并伫立44年的旧图书馆,已经在2004年的春天走进了历史的长河……

星光离维托里奥·埃马努埃莱一世桥太遥远

对了,上个月底,你已经搬到河边那栋二战前的旧楼,就在9楼走廊尽头、那间后窗面向河川的小房间,门牌号凑巧是9-11。日子平静如常,你说,不过之前住的旧楼不远处,山坡下有个拱形花坛,配搭了12个月份的美丽喷泉(Fountain of the Twelve Months),如今已能操作正常,就像你“新居”窗外的河水,滔滔不绝地流向已知和未知的前方。

已知,因为几乎所有的河川终究会流入大海,未知,则是偶尔从上游会漂来狂风暴雨后倾颓衰败的老树。随着奔腾翻滚的河水,几经波折的败干残枝,会在下游逐渐靠拢抱团,是为了相依取暖吗,就不得而知了。但它们会形成一堵突兀的水上围栏。唯有当这些漂木都被清除后,你才能握紧双桨,拍击浪花,与时间之河继续搏斗。每当穿越过那半弧形的桥拱后,你说,云朵好像才比较乐意和你同声共气,哗啦哗啦地陪你在水中冲刺前进。

我记得,在残阳如血的黄昏,我们曾走过一座古朴典雅的老桥。它好像曾经历过二战时联军的猛烈轰炸,也体会过地壳的剧烈晃动,桥两侧目睹过生离死别的吊钟形路灯,有好一阵子都陷入委顿阴翳的暗夜。几经修复,所幸它们还能照亮迷人的河岸。城里城外的男女老少,漫步过桥之后,会频频回望这座见证了古都发展的老桥。我还记得,这座有四个桥拱的老石桥,连接一个广场和“上帝之母”的老教堂。若没记错,再往前走,就可以去到河对岸的山丘。让我再想想,对了,它是叫维托里奥·埃马努埃莱一世桥(Ponte Vittorio Emanuele I)吧?

你说,有时,流水依依的河面,入夜后映出一轮明月,可惜漫天闪烁的繁星,毕竟距离这座老桥太遥远了,单凭你我的肉眼,无法看清波光粼粼的河面,曾有一幅凄美绝伦的星图。其实,若不想走上这座老桥,可以右拐沿着河岸边慢步前行,就会来到另一座就叫翁贝托一世的老桥(是的,罗马城里也有一座同名的桥)。而那个翠绿宜人、摆放了不少铜雕造型艺术的公园,就在几步之遥,只要你还有耐心和兴致。我仍记得公园里有一张赭色长椅,坐着一对相拥的“情侣灯柱”,那是情侣热衷的“必争之坐”。我想问的是,如今你独自划着小舟时,是划过河上左、中、右的哪一个桥拱呢?当时桥上,是不是有人正朝着你挥手?

至于他,终于转换了跑道,加入了一家初创公司,专门研发最前沿的人工智能,还涉足投资和炒作虚拟货币的圈子。他好像戒烟也戒酒了,但有没有改抽电子烟,或仍在路上飙车闯祸,就不得而知了。总之,他不再有“醉后不知天在水,满船清梦压星河”的空虚,因为如今他交往的都是一些成功人士,心中燃烧着一团渴望鹤立鸡群的火焰。在自媒体的短视频里,时不时都能看到他志得意满的现身说法。那些煽情的话语和话术,尽是鼓舞年轻人要敢于突破人生的局限,要勇于攀爬一个又一个金钱与利润的高峰。

而我,偶尔仰望星空时,更喜欢闭上双眼,想象自己对于星图与生命的奥秘,有了一晌的了然与契合。张开眼睛后,我依然深信,天使和恶魔、良善与邪恶的斗争,无法靠低劣的仿写和捏造,就能打动谦卑又惶恐的心灵。其实,你也不认同毫无节制地对语言与情感的把玩和亵弄……

阅读星图并不是一种缺乏诗意的徒然

她说,选择“和好如初”地分手了,这未尝不是一次心灵涤荡后的果敢抉择。如今她手中那条曾被紧紧扣住的缰绳,终于能坦然释然放下了。岁月滔滔如流水,濡湿也抚慰了刻满坚韧与伤痕的船桨;手和桨,桨和水,水和云,云和天,终于能坦诚对话和交心了。而你们,正向已知与未知的前方,勇敢划行而去。

远山,看似默然又漠然,其实,山峦起伏、动静自如,流水之下,也有湍急嶙峋的河床。所以,即便有时“新居”会现出他者的身影,但在9-11那个小小的房子里,话语之间,只泛着一些氤氲褪色的记忆,再也无法激起不羁的马蹄。哦,我不肯定你们可有读过波特莱尔的《巴黎的忧郁》,书中有篇短文,题为《穷人的眼睛》。文章末尾,波特莱尔是这么说的:“我亲爱的天使,人与人之间的理解多么困难啊,思想与思想多难沟通啊,即使是在爱侣间亦是如此!”

爱情,如果是从上游出山入谷后的突兀与奔腾,那么,友情,会像来到了出海口前的三角洲,变得和缓、绵延又平实。入夜之后,如若奢望靠直觉就能识别不仅碎片化,且已被刻意篡改的星图,终究是一种缺乏诗意和诚意的徒然。其实,不妨去看看网络里无人机空拍的“潮汐树”音乐视频。在河海吻颈相交处,大自然创造了一幅又一幅的树景奇观,让人看了无比震撼,它好像是在提醒众生,当潮水的热情退去后,生命和情感暂时搁浅的图腾,才会显得格外庄重与绵长。

诚然,爱恨与情仇,战争与和平,是地球上最荒诞不经的真实和诗行,如何寻回失落与失真的词语,如何探析不同文明之间交相影响的激荡,仍是古今中外学者和诗人关切的课题。不论是刘宗迪教授的《七夕:星空、神话与异域风俗》,抑或是英国诗人阿尔弗雷德·爱德华·豪斯曼(A.E. Housman)的诗作,似乎对于星图情有独钟。在《最后的诗作, 第十二首》(Last Poems,XII)里,豪斯曼曾感叹他的灵魂,无法飞向土星和水星。但他所探问的律法和星图,是否也倾注了他的惶惑与愤懑?

上帝的律法,人的律法,

他可以遵守他的意志和能力;

不是我:让上帝和人来制定

法律是为他们自己,而不是为我;

如果我的道路与他们不同,

就让他们管好自己的事吧。

我会判断并严厉谴责他们的行为,

但我何曾为他们制定过律法?

随你们高兴吧,我说,而他们

只需视而不见。

但不,他们不会;他们仍须

强迫他们的邻居屈服于他们的意志,

并渴望能逼迫我随之起舞,

用监狱、绞刑架和地狱之火。

我该如何面对迷惑与困难

人类和上帝的魔力?

我,一个陌生人,一个恐慌的人,

身处一个我从未创造的世界里。

他们将是主人,无论对错;

虽然两者都愚蠢,却都坚强,

我的灵魂,既然我们无法飞向

土星或水星,

那么,如果可以,我们必须遵守,

这些神与人之外的法则。

不是每个拐角处都会看到前方的景致

你在网上订购的那本书,我已经收到,说是送给我的礼物,而且是日文版的原著。哦,好几年前,在日本东北旅游时,我去盛冈看了长在地方裁判所前面的那棵石割樱。在周长21米的巨大花岗岩石上,它石破天惊地年年花开又花落,每一片新叶都展现出旺盛的生命力。四周为它筑起的细小柱子和绳索围栏,也好像深感任重道远,那些偶尔朝窗外探头望的检察官和法官,会否心中也曾有过片刻的忐忑不安?嗯,那个诱杀了九人的变态网络杀人魔,终于被执行绞刑了。

看来,我得花更长的时间才能读完你送的书。在反刍语码转换的心潮起伏时,那条曾经芜杂纷扰的回眸之路,会否恰似一条曾被朽木拦阻的河川,前方的视野已不再那么宽广?如今,就在你住的楼房后面斜坡上,在两棵白桦树相依偎的左手边拐角处,有一排几乎被人们彻底遗忘的马厩。小小的正方形铁窗,朝左边打开后,马匹就能探出一副若有所思的长脸,许是想起那已日渐生疏的达达马蹄,虽然,我仍怀疑,马儿也会有诗意般朦胧的记忆……

缓缓移步向前,我记得,当我们到铁窗前与那乌黑呆滞的马眼对视时,“做牛做马”这句令人感到酸楚的话,霎时间就在心头激烈摇荡。当生命与生存,得用枷锁来换取最基本的温饱和存活,而原本理应得到的食水和粮食,也在炮火声中灰飞烟灭了,即便是牛马也会潸然泪下吧?而此时此刻,我只能继续书写和阅读,读一本名为《诗歌如友人》(Poems as Friends)的书。体贴入微的编辑,是个心地良善的牧人,除了选取了一些名作,还为每一首诗附上一位读者的独白,让他/她娓娓道出各自的感触。

书中,有一首题为《世界如何变得更大》(How The World Gets Bigger)的诗作,作者艾莉森·哈蕾特(Alyson Hallet),是一位坦承自己热爱写作,但很难在写作生活和随之而来的更务实的生活之间,能真正找到平衡的女诗人。在世事难料的日常里,何不一起来读读《世界如何变得更大》,或能暂时找回一个比较平衡的心智,让自己的双脚站得更挺直,就像我看过的那棵石割樱。

今天早上,你门上钉着一张纸条,

解释你为何不得不匆匆离去,

并取消我们的会面。我转身走进

雨中,瞅着雨点洒落柏油路上,

在排水沟里如小子弹炸开。我解开

外套的扣子,仰望天空。这比哭泣

好多了;无处可去,无事可做。

我走在人行道上,樱桃树

像枝形吊灯那样高高挂起,路尽头的

拐角突然变得如此迷人,它转弯的方式

却没有展现出前方的风景。

他相信自己永远是个幸福的牧人

直到今天,我依然确信,人就像树,树犹如此,人何以堪。是一棵樱桃树,或是一棵破石而生的彼岸樱,抑或是一株热情如火的凤凰木,何必去深究它们的年轮和记忆,重要的是要懂得珍惜每一滴叶绿素,每一片真实踩过活过的土地。瞧,那林林种种的树木,总能如此安静又平和的度日。即便经历暴雨狂风后,有些终究会倒下,甚至落入河中,成了离散的漂木。捞起之后,肯定还会有用途,就像一首“死去活来”的歌诗,总是戮力同心地陪我们划过每一座时光之桥,迎来桥拱外那一片暖心的晨曦 。

是的,花期已过,盛夏已经降临。晨曦已初露,在登上独木舟、划动双桨之前,何不放松自己,就像走出家门之前的我,喜欢暂时闭上双眼,默诵佩索亚写的《我是一个牧人》;那依然炽热的体温,最真实……

我是一个牧人

思想是我的羊群

羊群是一种种感触

我用直觉,用手足

视听神经

和口鼻去放牧

想一朵花是看见花艳,嗅到花香

见一个果是用舌头品尝

当盛夏来临

我痛苦的忍受酷热

躺在草地上

闭上灼热的眼睛

体会躺在现实中的躯体

我认识了真理,感到了存在的幸福