从南洋艺术学院授课、展开乐龄戏剧培训、组织跨界演出,到开办戏剧工作坊,资深剧场工作者韩雪卿相信剧场应该和生活接轨。

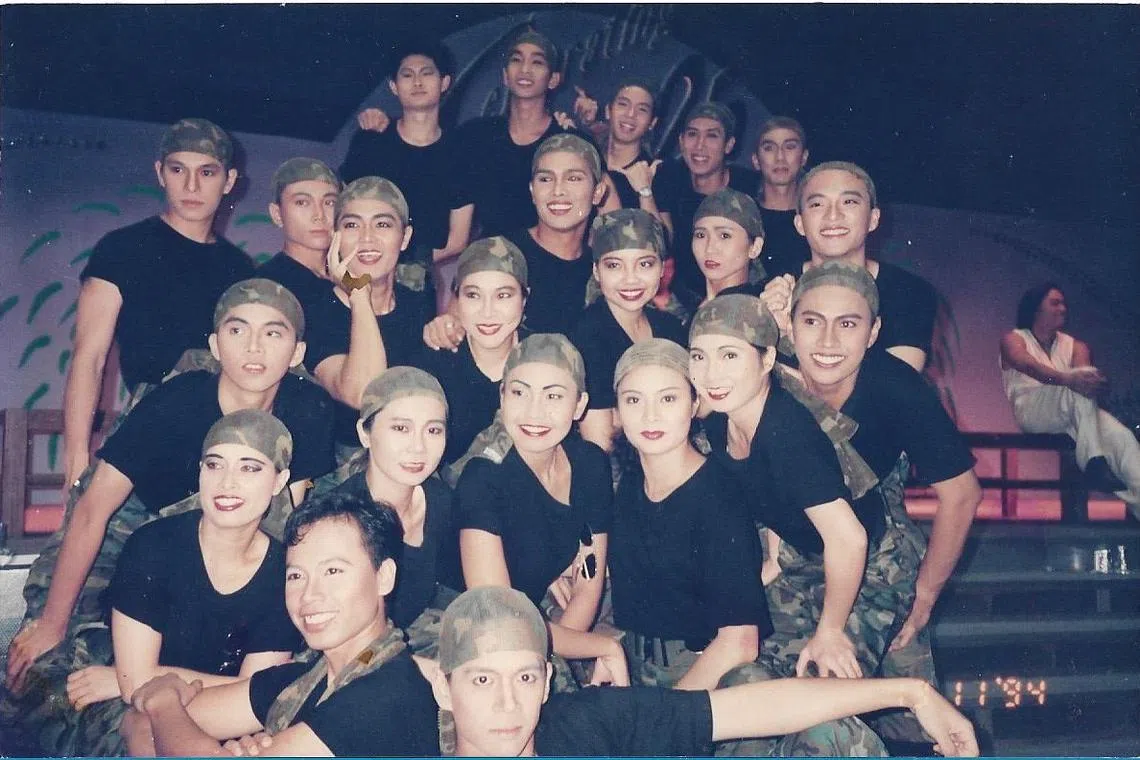

浸濡本地艺坛46年,韩雪卿(63岁)多年来活跃于舞台剧、电视电影和大型制作,当过演员、导演、制作人和编舞等多种角色。戏剧教育方面,她有教无类,学员包括职业演员、企业人员、社区居民以及特需学校学生。她6月在中国上海完成“身言·无界”戏剧工作坊,回到新加坡后接受《联合早报》采访,畅谈自己的戏剧生涯和理念。

她忆述,2024年10月和南艺戏剧毕业生见面,对方正在中国上海发展即兴表演领域,两者理念相合,成就了这个工作坊。它不局限于剧场工作者,开放给素人参与,参与者有即兴演员、学生、广播员、待业者、律师、外企人员、心理治疗师等,他们从武汉、无锡、厦门、长沙、广州和广西等地专程赶来,让她十分感动。

学习表演是治愈的过程

接下来“身言·无界”工作坊将于9月6日和7日,在福建会馆文化艺术团举行,第二阶段则定于12月,在中国大理举行五天工作坊。韩雪卿分享,工作坊从零基础的练习切入,第一步就是学习放松,让学员暂时放下生活的繁琐忙碌,让紧绷的身心松懈下来。其后是聆听练习,从捕捉室内和室外的声音,再和同学们的声音彼此交流。“其中一个重要仪式是把某一空间的声音借出来,再还回去,其实可以让我们意识到,自己只是宇宙里很小很小的物质。”下一步是解开自己内心纠结的地方,分饰几个角色,从正方、反方到中立者,互相拥抱、彼此和解。她形容这是一种治愈的过程。

“现在很流行MBTI(迈尔斯-布里格斯类型指标)人格类型测试,而我们之前研习的是沟通分析理论(transactional analysis),

减少台词依赖开放视角

她谦虚道,因为并非科班出身,自觉有所不足的时候,就尝试接触不同课程,从而得到启发。她的从艺之路,从1979年加入武装部队文工团后开启。她忆述,1978年刚考完O水准,妈妈就托朋友引荐,到一家美国公司做仓库文员。“因为我是华校生,当仓库文员只是埋头记数,不用一直说话,所以在美国公司上班也没问题呀。”

几个月后,一个中学好朋友说要到文工团面试,结果自己选上了,朋友那次没选上,韩雪卿就在阴差阳错下进了文工团。“也许是因为我小时候就擅长模仿吧,”她说,从小父亲就带她到韩氏祠表演跳舞唱歌,“厚着脸皮模仿”似乎是自己的决胜招。韩雪卿笑说:“海南人比较忠诚爱国,所以我爸想说去当兵好啊,为国家付出贡献,但是我当兵,却是去唱歌跳舞的。”

文工团给了她丰富的演艺训练,包括每天三小时的舞蹈练习,涵盖芭蕾舞、爵士舞,另有唱歌、演戏。而她认为,三者的共同点是都需要聆听,首先懂得聆听,下一步才能学习怎么做。如今,她的工作坊让学员通过练习寻找空间感、节奏感,感受舞台剧和影视作品不同的临场氛围、更活的表现力。

再谈她在南洋艺术学院的后现代戏剧课,那也强调丢弃传统的台词语言。“从演戏到看戏,减少对台词的依赖,其实剧场内还有舞台语言、肢体语言,像是灯光、音效、空间,其实都是普世语言,打破文字语言的藩篱,同时也能给观众提供开放视角。”

她也认为,现在许多制作是为了创作而创作,以资金和空间为驱动力,但培养艺术工作者的创作意愿也很重要。像文工团的日常都围绕着“表演”这回事,如吃饭睡觉般自然。“现在创作不须下乡考察,但就像最近的戏剧工作坊,主要鼓励大家从生活体验提炼出小品,希望改变人们对戏剧的感觉。”

不应视政府资助理所当然

多年来,戏剧行业充满挑战,从疫情冲击、政治审查到票房反应,不胜枚举,但韩雪卿认为,艺术从业者不应该把政府资助视为理所当然,艺术工作者和其他群体一样,都是常人,而无特权。

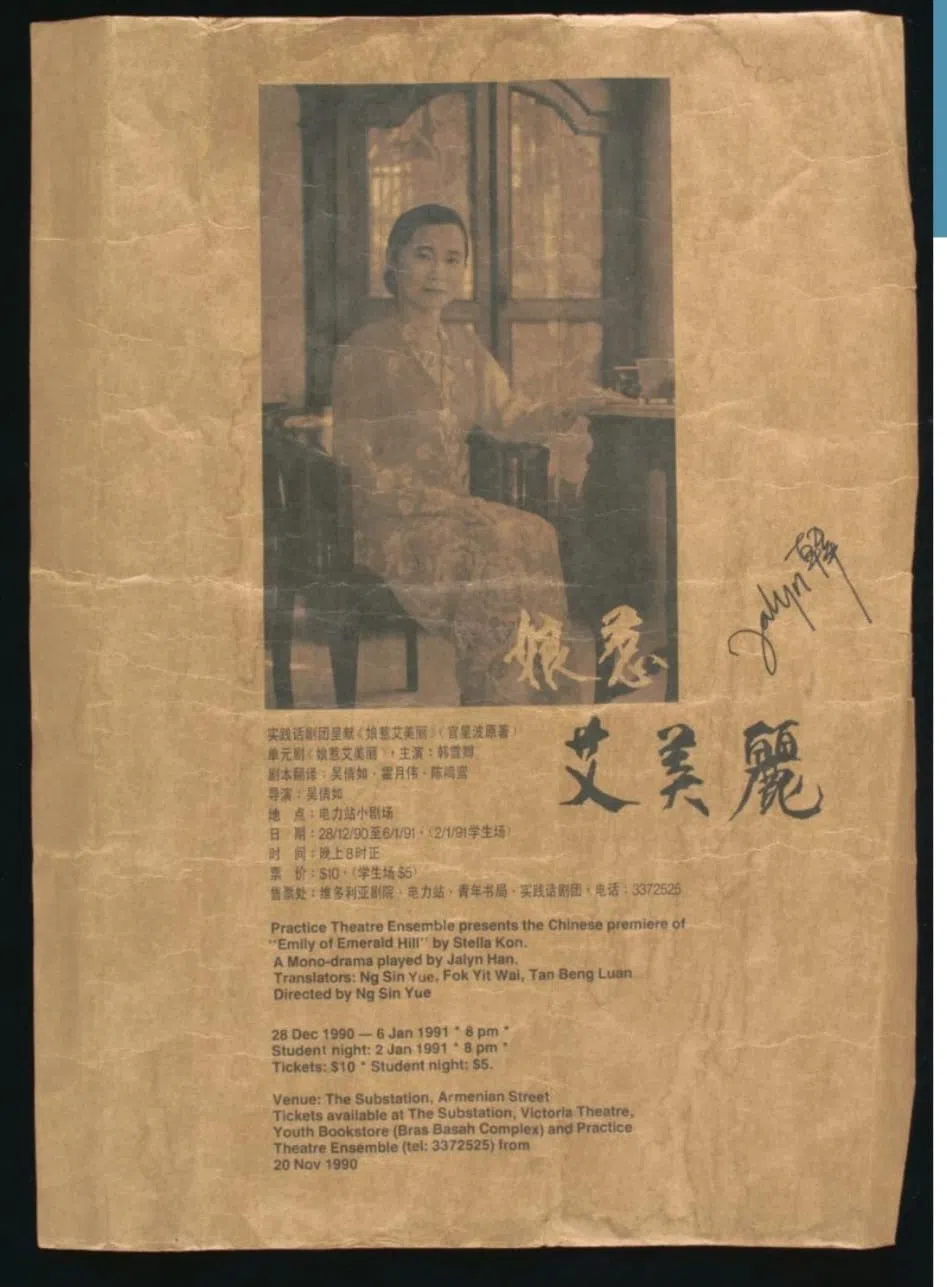

韩雪卿坦言,每当有人称她为“艺术家”,都会感到不舒服。对她来说,艺术家是高高在上的,而她只想做从生活出发的艺术。多年来,她曾受国家艺术理事会、教育部、人民协会及各文化机构委约多部制作,代表作有实践剧场(当时称实践话剧团)在1990年制作的中文独角戏《娘惹艾美丽》(Emily of Emerald Hill)、野米剧场《祖母语》(Grandmother Tongue)、人民协会原创作品“Harmony Xtravaganza”,教育部委约、改编自本地作家谢裕民小说作品的舞台剧《放逐与追逐》。

她也在2005年编排国庆舞蹈《勇敢向前飞 》(Reach Out for the Skies),2007年为实践剧场音乐剧《天冷就回来》编舞。她曾担任澳门首届社区艺术项目评审,也在戏剧盒筹备数年后推出的青年艺术营“Camp-O”担任策划和指导。

再过几年,她就从艺半世纪,但没想过退休,希望做戏到生命中的最后一天。“从艺50周年,我还在想要做什么,其实只是想和学生朋友分享自己一路走来的过程,把这份能量传递给大家,鼓励他们以全新的方式继续走下去,但绝不是为了歌颂自我。”

从艺、教学和导戏,韩雪卿始终保持一种谦虚的姿态。在她看来,戏剧是共同创作,并非导演说了算。“有些导演也许会选择一种风格贯彻始终,但很多时候,我更愿意在适当的时候给灯光师、音效师炫技的机会,我相信每个人心里都有自己的艺术表达,而导演的作用是将它们都发挥出来。”