许倬云往里走安顿自己,向外看通达天地,这辈子他只为真理与苍生。

“倬彼云汉,昭回于天”,取自《诗经》中唯一一篇求雨的诗歌。正如他的名字,高远的云回旋在白亮的天,历史学家许倬云用57部专著,212种版本滋润着阶级、朝代与文化之间的缝隙。

召唤“大历史”小人物

在他95岁的这一年,他去世的六天前,许倬云最后一次向年轻人呼喊,召唤“大历史”中的小人物,为世界和中国文明制定坐标系。

美国匹兹堡大学历史学系荣休讲座教授、台湾中央研究院院士许倬云,美国时间2025年8月3日下午在宾夕法尼亚州匹兹堡离世,享耆寿95岁。

台湾学者魏承思博士治学时深受许倬云影响,探索出史学与社会科学相结合的研究天地。他回忆道:“我和许先生虽然接触不多,但每次聊天受益匪浅。给我印象最深的是他学贯中西,知识渊博,当代学人里大概无人能及了。他给我影响最大的是娴熟地运用现代社会科学的理论和方法来治史。”以许先生为楷模,魏承思不断扩大知识面,力求由博返约。

面对许倬云的离世,魏承思满怀遗憾,“无法将那代人的道德文章传承下去了,实在愧对许先生。”

新加坡南洋理工大学孔子学院院长梁秉赋博士谈到,在中国古代史的教学中,许先生的几部英文专著,都是必定列为指定或必读参考书的,许先生的学术影响力于此可见。

许倬云先生的离世,对华语世界意味着什么?梁秉赋感慨,同时代与许教授齐名的几位华裔学者,拥有极为相似的背景。他们都成长于民国时代的中国,年轻时都曾受教于后来以台湾和香港为事业基地的学术大师。例如许倬云师从劳贞一(即劳榦);余英时、陈启云受业于钱穆;张光直得到播迁到台北的李济、董作宾等培养。这批特殊历史背景下培养出的学者群体,都在近年老成凋谢。

一代人终将老去,华语世界又失去了一名史学大将。

从不置身事外的历史“旁观者”

1930年,许倬云出生于福建厦门,籍贯为江苏无锡,18岁他随家人来到台湾。从台湾大学历史系到芝加哥大学人文科学博士,名声响亮的求学路,他拄双拐走下去。

许倬云患有先天性肌肉萎缩,手脚内翻不良于行,自小“冷眼热心观世事”。他是历史的“旁观者”,却从不置身事外。

离世前,许倬云任美国匹兹堡大学历史系荣休校聘讲座教授,多年来执教于台湾、香港等地的多所大学,学术影响力横跨东西。

用史学家眼光描摹被忽略的常民

晚年的许倬云经历了几次大手术,生命曾出走于战乱、残疾与离散,但每个阶段的他都没放弃。

没有完成文化人的使命,他不要离开。

面对流动的历史长河,许倬云是一个静止点。他劈开上位者书写的虚浮泡沫,抓住了永恒的精神内核,数代民众口口相传的文明原型。他向里走,不回头。

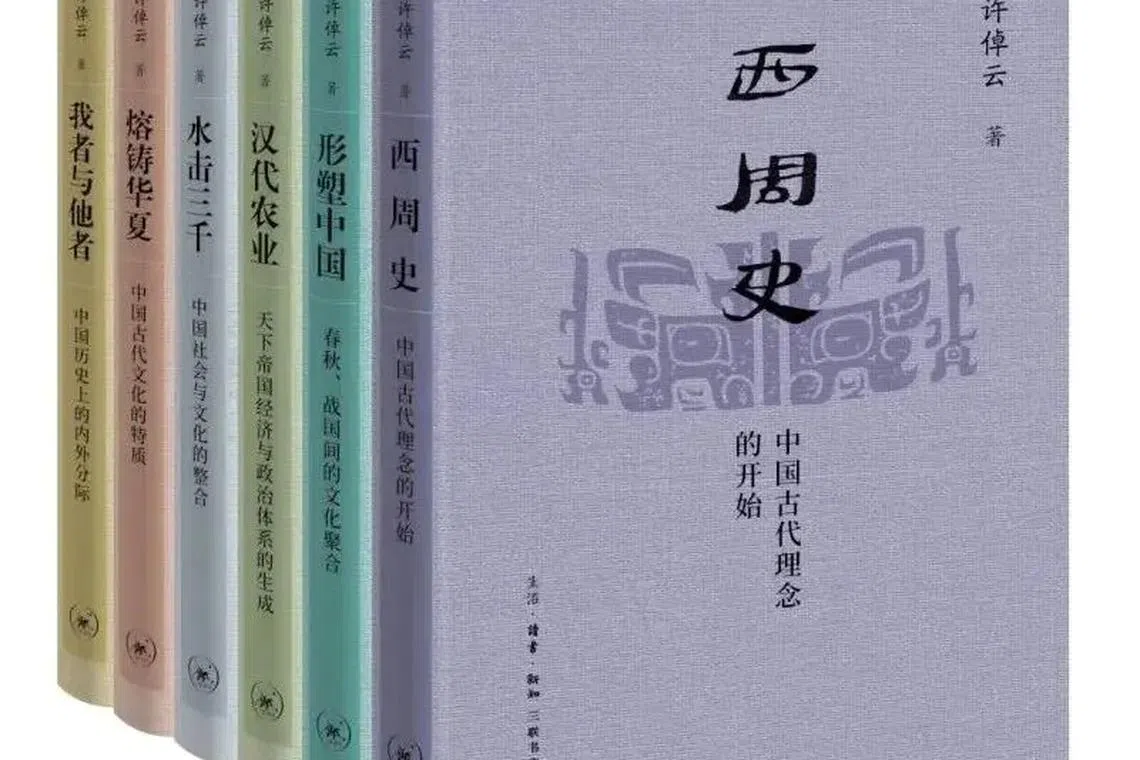

60余年的学术生涯,他著有代表作“古代中国三部曲”:《西周史》《中国古代社会史论》《汉代农业》。他用史学家的眼光描摹出被忽略的常民,“为大问题作注解”,个人问题汇集起来,就成了“大历史”。

自匹兹堡大学荣休后,他专注于大众史学的写作,写出“中国文化三部曲”:《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》。他坚信历史有多元起点,在文化、经济、社会、政治四大系统中动态变化,文明自有出路。

疫情期间解救精神危机

许倬云曾说:“我的状态不如任何人,哪天我走了也只是走了一个残缺者而已。”

然而,冠病疫情暴发,许倬云在中国网络走红,时代的精神危机需要他来解救。他一边剖析中西文明走向,用磅礴岁月安抚人心,一边讲述人生智慧,跟许多文化名人对谈,开通各大平台账号,为有求之人言说。

又一次,他不顾脊椎钉死手指不可弯曲,为学为民。

许倬云曾背靠浩瀚文史,发展“大历史观”研究框架,慈眉向大地民生,坚持“为常民写史”写作理念。

其实,他的那句话还有后半段,“但我内在的部分,和天地、宇宙是共通的。我可以为这个世界哀怜,为这个世界痛苦,为这个世界半夜流泪,但我也为世间人性光辉的部分欢喜且心存希望。”

他的哀怜痛苦,欢喜希冀,从此都同我们寰宇共振。