由《联合早报》与新加坡华族文化中心联合呈献,《艺述岛国》纪录片系列以国宝级画家林子平跑头阵。筹备近半年,2024年11月6日下午1点正式开镜。我中午登上林家直落古楼洋房二楼的画室,林子平坐在二楼起居室用餐完毕,一见我就说:“我一整晚睡不着。”

开镜前两个月,在搜集资料的阶段已跟林子平做过一小时半访谈,对他的作息有所知,问他:“是因为您昨晚想着画画才睡不着吗?”他答:“知道你们要来,不知道你们要拍什么、问什么,所以睡不着。”累了百岁画家寝难安,心头过意不去;但转念一想,老先生如此看重这次的拍摄,感激之心又不禁油然而生。

大量吸收西洋画自学

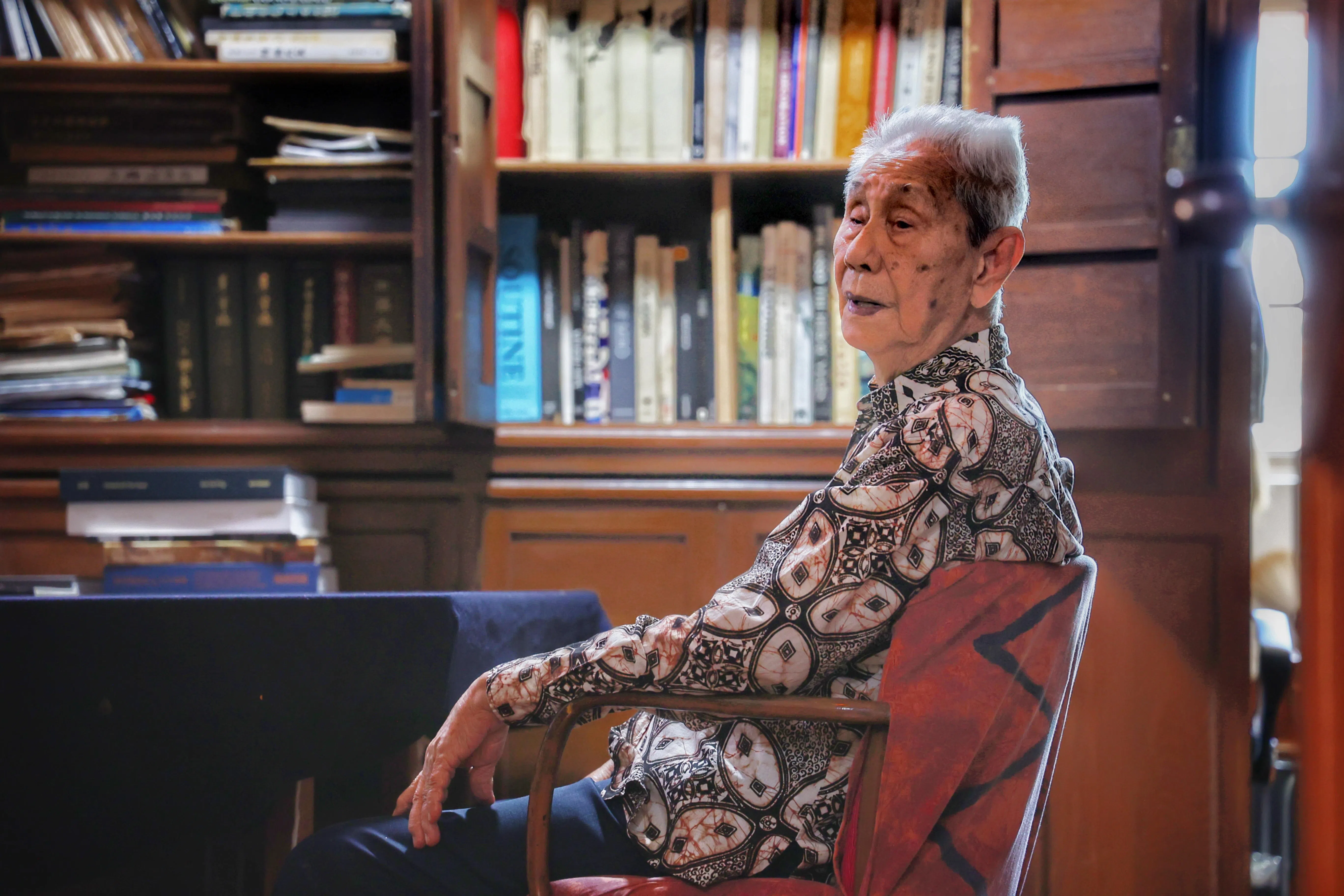

紧张归紧张,林子平在镜头前丝毫不忸怩闪缩。活到103岁高寿,层层岁月沉淀,给了老人家一种稳如泰山的气定神闲,正如他期颐之年,书法下笔仍刚健有力,笔在纸上如刀刻在碑上。

林子平思维清晰,在镜头前侃侃而谈,许多人生故事都自带动人画面感——如他重述小学透过门缝偷看老师作画,被逮个正着,老师非但没谴责他,反而给他纸、笔、颜料作画,开启他的绘画人生。

画家年事已高,行动不便,我们的拍摄只限于他二楼的生活与作画空间。所幸这极有限的空间包含了画家浩瀚的创意宇宙——他每日进行的画与字全钉在一面墙的画板上,颜料滴到地板上,七彩斑斓,本身就是一幅随机创作。长子林树国敞开画室书橱给我们看,里头全是林子平毕生钟爱的藏书,当中不少是西洋名画家画册。林子平显然大量吸收西洋画自学,在访谈中剖析毕加索信手拈来,消化后与传统书法与水墨画融会贯通,晚年自创抽象书法画风,迸发惊人创意。

老人家似乎钟爱“爱”字,写完一幅还想再写,被我斗胆狠心“婉拒”,请他作画给我们拍摄。毕竟作画比写字难,老人家迟疑半晌,我们静候,空气犹如箭弦紧绷着。林子平翻了翻80年代自费出版,他最爱的一本画集,布满皱纹的手停在一页老驳船画上。

白色的画纸前,林子平举笔,我们开机。两边的摄像师,席地而坐的早报摄影师,女收音师,总导演,场务,助理,我与林树国,现场九人全屏着呼吸,全神贯注看着林子平作画。只听见林子平的呼吸声;笔墨在纸上挥舞时的窸窣声响。身为编导,千头万绪闪过我脑海:老人家这一画会多久?中间何时喘息?何时该停机重启?现有的电池和记忆卡撑得住吗?

几笔曲线是神来之笔

这些顾虑都是多余的。林子平气定神闲,画笔不停息,驳船图早已深刻他脑海中,透过画笔流出,印在画纸上,没一撇一捺的迟疑或笔误,每笔线条都那么自信、笃定。连调色,他都那么信手拈来,蘸几笔颜料,调色碗盘上叮叮作响,就变出画家心中的颜彩——蓝掺绿、绿掺黄,变成驳船徜徉的新加坡河碧波。

最后几笔,他蘸了褐色颜料,在碧波上曲曲折折地勾勒出船的倒影。我听到一隅的林树国低声喝彩,与他对上眼,交换了会心的微笑。老画家用了二十几分钟,一气呵成完成这幅画,让我们一镜到底记录他的创作全程。一关机,林树国说:“父亲这几笔曲线是神来之笔。”我点头:“有了这几笔,船便不是孤立的,与新加坡河水有了相连,整艘船也就变得活脱立体,有了灵魂与生命。”林子平一言不发,靠在藤椅上休息,端详他一挥而就的老驳船和他深爱的新加坡河。

回望我们密集拍摄期间,林子平配合无间,进度有如神助,三天的拍摄过程中,从未听到老人家说出一个“不”字。现在他不在了,我唯能猜想:作为一位画家,他是否深知我们摄制队也跟他一样,用镜头与收音麦克风,做着一项视觉创意工程?或许是这份相知相惜,让高龄103岁的他愿意与我们一同共创。

画室之外的私密空间

我放胆要求他:老师,可以翻看您喜爱的画集吗?可以写国、家、爱、根字吗?可以抬头望你墙上的字画吗?可以微微抬头给我们一个微笑吗?可以在镜头前朗读您的创作六法吗?对于我们的诸多要求,林子平都爽快配合。唯有第一天连续拍了三四个小时,加上侧夜未眠,“电池”耗尽,他不得不去午睡。

在林子平长子的允许下,帮佣铺床时,我们的镜头悄悄进入老人家的卧室。林子平没赶我们出去,我们默默把摄像机架在房间角落,静静拍下他坐在床沿的画面,让观众也能走进他在画室之外的私密空间,看见国宝级画家很人性的日常。林子平妻子苏秀丽罹患失智症,但林老不愿与她分开,林子平住楼上,妻子住楼下。两人曾共用的主卧室挂满他俩厮守超过80载的婚照、合照、全家福等,见证他俩紧紧相系,剪不断的鹣鲽深情。

林子平2025年2月3日离世。每想到三个月前与他共处的那几天——长时间访谈,访谈之后聊天,近距离看他写字作画——总深深感恩有这份难得的缘分,捕捉到了百岁画家的音容,记录下他晚年创作的最后影像,何其庆幸!