做田野调查的时候,得到的资料经常是道听途说,是不是也可以翻翻书?

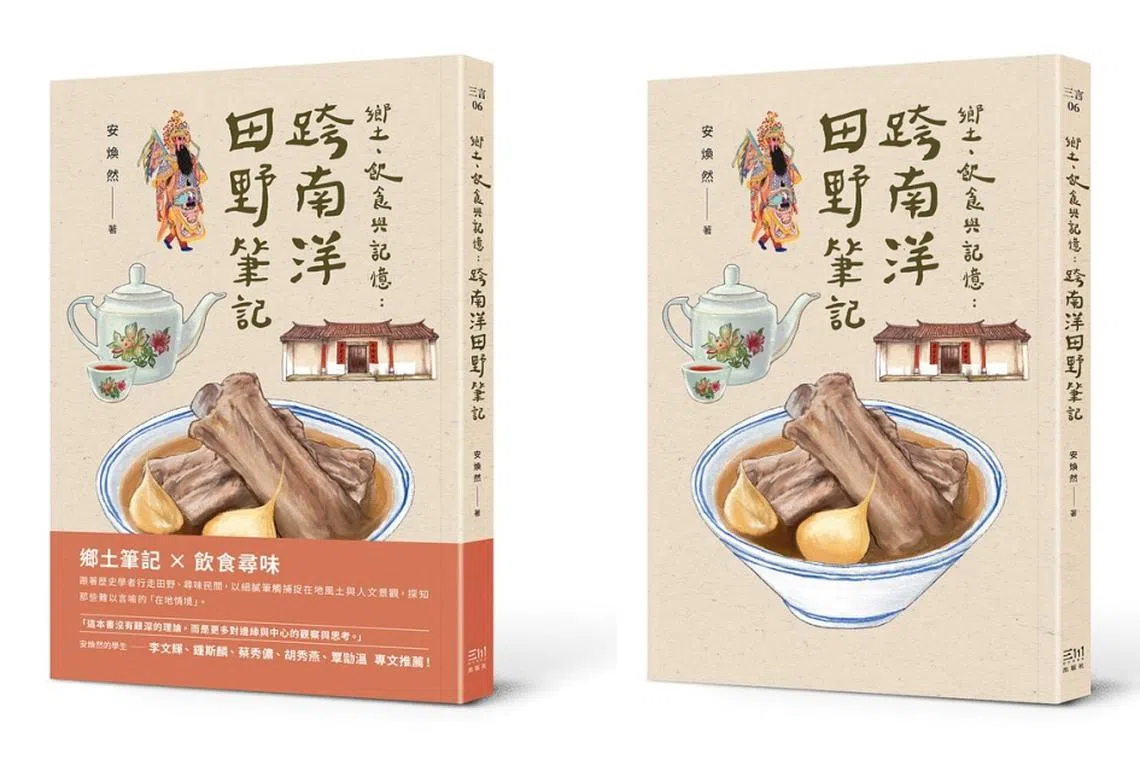

马来西亚新纪元大学学院中文系教授安焕然在8月17日举办的新书分享会上,以《乡土、饮食与记忆:跨南洋田野笔记》一书分享田野调查故事。他谈及地方历史,也从美食入手,尽管他自谦美食的部分写得不多,也不够娴熟,但饮食描写,往往是最直观贴地的地方故事。

他受访时谈到,自己从2001年开始收集柔佛潮州人的史料,当时《星洲日报》周刊《星洲广场》专栏,为他提供发表园地。当时的社会政治风气使然,时事评论希望从聚焦文化历史的角度切入,比较柔软但不失文化内涵,这对他来说也是转型的契机。“过去写《边缘评论》系列的时候,我还是个愤青,写的东西很硬,读来也很辛苦。”

一手论文一手专栏

在这个契机之下,他收集资料时,一方面是为了写学术论文,另一面则是写专栏,特点是知性和感性兼备,易读、好读。安焕然相信,做历史研究要像司马迁写《史记》一样,贯彻“文史不分家”的精神,既重视可靠史料,也不忽略文字的通顺好读,甚至文学性。

这本书收录安焕然近20年的文章。谈到书本定题,他说,这本书不只写“南洋”,而是有跨越的野心在里头。在他看来,南洋其实有种中国中心,从中国大陆往南看的意味,而做本地研究应该跨越这层含义,表现更广阔多元的视野。例如,新马文化的塑造过程也受到其他地方的影响,特别是殡葬文化,受到台湾的制度化影响,许多殡葬礼仪正是从台湾老师学习。

他说:“做南洋的研究,不能只看南洋而已,人的移动、文化资讯的流通,我们每天接触的东西,背后都有更大的网络系统。”

受肉骨茶战帖启发

另一方面,安焕然有感于华人社会写美食,通常只有两种路径,一是问吃东西的人,二是问煮东西的人,很多饮食文化的书写都是听来的故事。

以肉骨茶为例,曾经流行过这么一番解释:肉骨茶即是肉骨加茶。这一说法后来受到马来西亚美食作家林金城的驳斥,认为这很牵强。经过林金城在马来西亚巴生展开的田野调查,推论肉骨茶这道料理是由李文地研发的,因为“地”的闽南语读音近似“茶”,所以叫肉骨茶。安焕然忆述,这番论述经过当时网络发酵,向来对巴生肉骨茶极为自豪的巴生人,更加相信世界上最早的肉骨茶是源自巴生了。在他看来,关于美食正统性的讨论经常是“一家之言”,难分谁对谁错。

做研究不能依靠孤证,他曾在新加坡国家图书馆的旧报纸档案中翻到,1930年代的报纸提到新加坡在1920年代已有肉骨茶,而且当时社会经济发展良好,码头工人爱吃,也吃得起肉骨茶。这比李文地的故事还早了几年。书中《不变的你,熟悉的味》一章,记载2008年南方沙龙邀请有化学专业背景的文史工作者陈漱石主讲“跨文化的惊艳:族群文化与民系认同的省思”,陈漱石向学者发出挑战,肉骨茶的茶即是汤药,不信的话,不如去查查字典?

这么一道战帖,给安焕然带来启发。他翻找《福州方言词典》,茶指中药,《汉语方言大词典》指粤语和闽语中“茶作汤药解”。另一方面,香港也有牛肉茶这种料理,和茶叶泡成的饮料无关,而是英国产物——保卫尔(Bovril)牛肉汁,从牛肉罐头提炼精华,制成牛肉精。二战期间,因为物质缺乏,保卫尔牛肉汁成为重要的军队营养品。后来,香港茶餐厅供应的牛肉茶就是从保卫尔牛肉汁冲开水制成。由此对照,“茶”不仅限于茶叶冲开的饮料,广义上指一种冲泡开来的饮食。

说至此处,安焕然说,如今要把肉骨茶的“茶”理解为“汤药”,站在市场营销的角度也行得通。以前码头工人爱吃肉骨茶,一是味道,二是里头药材补身,给他们提供工作精力,如今人们饮食讲究滋补养生,“茶作汤药解”也是受欢迎的。

他还在新书分享会上谈到求学记忆。当年赴台升学,没被台北的大学中文系录取,而是分到了台南成功大学读历史系。他笑说:“大家都说台北才是文化中心,但台南的历史比台北久远,且曾唤‘府城’呢。”

边缘的涟漪效应

再谈本地,柔佛在亚洲最南端,新马长堤搭建后,是不是新加坡才是亚洲大陆最南端?新山对一些新加坡人来说又如“后院”。由此,他提出,边缘也有边缘的效应以及存在的必要,不受中心束缚和影响。

“当你把一颗石子投入河里,它会形成涟漪,其中扩散得最大最远的,反而是它的外围。”

回归肉骨茶的讨论,其实视乎食客想要吃哪一种。在安焕然看来,新加坡肉骨茶的肉骨最有诚意,是正排,“骨肉分离”的一刻会发散极香气味,而巴生肉骨茶药材味浓郁,反而吃不出这一味。“所以我们的嘴巴要多元一点,可以尝尽五味,就意味着胸怀更为大气。”他如是总结新书分享会。