万物皆会变,日月有圆亦有缺。日蚀噬光芒的“缺”,让人看见失去,也让人更清晰地意识到光的存在。这是我看实践剧场音乐舞台剧《逆光》的第一感觉。

《逆光》是编剧林志坚的最后一部作品。除了青春的烂漫,故事也嵌入人生必经的各种告别:告别青春、告别过去。各种缺憾,人生际遇从来不会少给,而林志坚在2025年1月的骤然离世,更是成为这个创作过程令人唏嘘的遗憾,留下一道灿烂耀眼的逆光。

音乐剧故事围绕五个天文社死党,在考完A水准后到海边度假屋一起看日食。接下来每隔10年,他们都会相约看日食,回到同一间度假屋重聚。横跨30年的友谊,五人见证着彼此人生的不同里程碑,或有交错或有平行的轨道。

向本地音乐创作致敬

此剧精选25首本地音乐人创作的流行歌曲,全新编排,与剧情并融,向本地音乐创作致敬。曲目出自陈佳明、叶良俊、李伟菘、李偲菘、小寒、孙燕姿、蔡健雅、黄韵仁、林俊杰、柯贵民等本地知名音乐人。

第一幕的时代背景设在1988年,耳熟能详的经典歌曲相继响起,其中包括《我们是最好的朋友》《温馨的日子》《走过年少》,皆出自80年代。同时,舞台细节也呼应了那个年代的氛围:服装与造型考究,还原了当时学生常去的活动地点。

值得注意的是,在同一时间线也出现了2000年之后的流行曲。乍听之下,观众或许会产生困惑:为何在1988年的背景,会响起2006乃至2023年的作品?然而,这种“年代错位”更可能是创作者的有意选择。

从音乐剧创作的角度来看,选曲的首要功能在于推动叙事、揭示人物心理,尤其是表达角色一时难以言明的情感。原创音乐剧的音乐往往依剧而生;相较之下,流行金曲音乐剧则运用现成的歌曲,观众听到时难免联想到其原本的年代语境与文化记忆。因此,如果所选歌曲能够与剧情设定的时代相吻合,固然能带来额外的代入感,但若过于拘泥于时间上的精准对应,反而可能限制了选曲的表现空间。换言之,适度放下“年代一致”的先入之见,反而能为音乐与剧情之间创造出更多富于张力的可能性。

旋转舞台映照心路历程

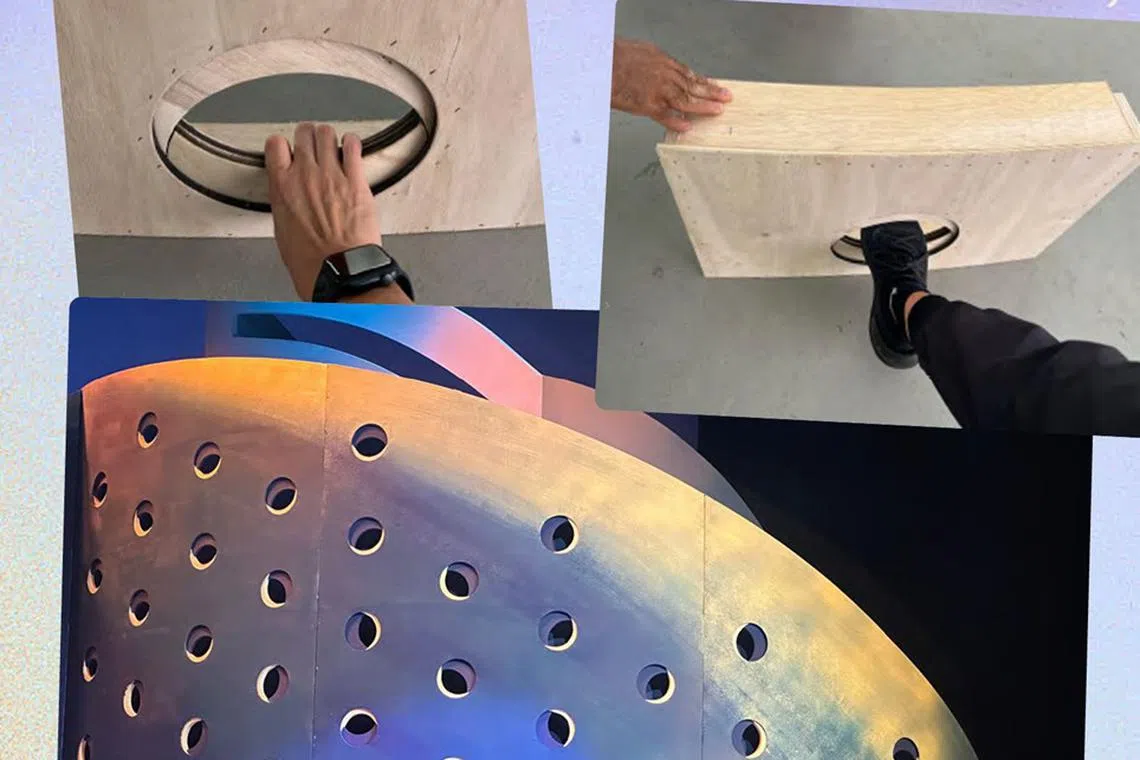

灵巧的旋转舞台,是此剧的视觉亮点之一。观众不只看见角色在空间中移动,也窥见其心路历程与世界的翻转。舞台在旋转时,舞台设计成功营造出层次感,让场景转换自然流畅。

另一惊喜是功能与美学兼具的“日食孔”,既能呈现主题意象,也能供演员们在歌舞场景时攀爬,展现鲜活的青春。

五位主要演员:董姿彦、何维健、刘晋旭、吴思佳和汤薇恩,同台飙歌飙戏,皆展现稳健功力,角色诠释自然,张弛有度,高难度歌曲也处理得游刃有余。

刘晋旭饰演的角色YQ,有理性与秩序感,稍有不慎就可能显得平凡单薄,但演员为YQ注入了魅力。刘晋旭精准掌握节奏,使角色性格从沉稳克制,渐进到情绪必须释放的时候,令观众动容。

除了主要演员,《逆光》演员团队的整体实力很平均,表演功力扎实,存在感丝毫不逊色,在剧中一人分饰多角,却都能拿捏到位,呈现出各个角色的鲜明特点,不流于表面。

“日蚀”意象,是全剧反复出现的重要象征。它既是自然现象的奇观,也像是真切地提醒观众:因为不完美更显珍贵,因为短暂而要铭记。

导演郭践红在首演时说,相信编剧林志坚就在剧场某个角落,静静欣赏《逆光》,以他的方式为团队打气。

(作者是自由职业者)