46岁的新加坡艺术家陈建伟(David Chan)对艺术创作充满坚定信念,能在这条道路上坚持21年,与对抗家里的意志力有关。

陈建伟母亲早逝,他当会计的父亲觉得艺术这行吊儿郎当,不能当饭吃,阻止儿子上艺术课。陈建伟在初院读会计,后到拉萨尔艺术学院—皇家墨尔本理工大学(RMIT)修读互动设计,觉得不适合,转修纯艺术考获第一等荣誉学位,再到国立教育学院考获艺术教学硕士。

当艺术家没安全感

陈建伟2004年出道,第一次个展“基因仙境”获得好评,同年获颁大华银行全国绘画比赛具象绘画奖(也是第41届比赛铜奖得主)。因为人生理念不同,父子关系一度闹得很僵。陈建伟接受《联合早报》专访时说:“我从2005年起,离家三年,在外面租住小型工作室从事教学,也做艺术。2009年结婚后,听说父亲身体状况不佳,我们恢复了联系。父亲这时候才觉得我可以靠艺术维持生活。”

陈建伟透露,他那一届拉萨尔毕业生有23名,现今仅有两位从事艺术专业,可见艺术路之艰难。2001年他曾画过插图以补贴生活费。尽管作品颇常在艺博会、拍卖会出现,也感到新加坡艺术藏家这五六年来有所增加,但他说:“这么多年来当艺术家,我从没感觉到安全感。”他这一代艺术家面对的挑战包括如何包装自己,还有AI(人工智能)与社会媒体格局的变化。

有感于老一辈看不出艺术的重要性,陈建伟有意识地进入教育体系,期望改变国人对艺术的看法。他每周四天在国立教育学院与南洋理工大学艺术、设计与媒体学院兼职教学,其余时间积极创作,非常多产,正在举行第13次个展“国家认同4.0”。

借艺术创作沟通不同世代

陈建伟的创作以超现实具象油画和雕塑为主,关注于人类生存状态和社会评论。“国家认同4.0”是一个历时三至五年的项目,启发于时任总理李显龙的卸任,并在庆祝SG60当儿,探索何谓“新加坡性”(Singapore-ness)。陈建伟与家里的两个女儿(14岁与11岁)聊起新加坡历史时发现,自己经历的李光耀、吴作栋、李显龙领导的时代与当今第四代领导重视亲民的时代不同,借艺术创作来沟通不同世代。

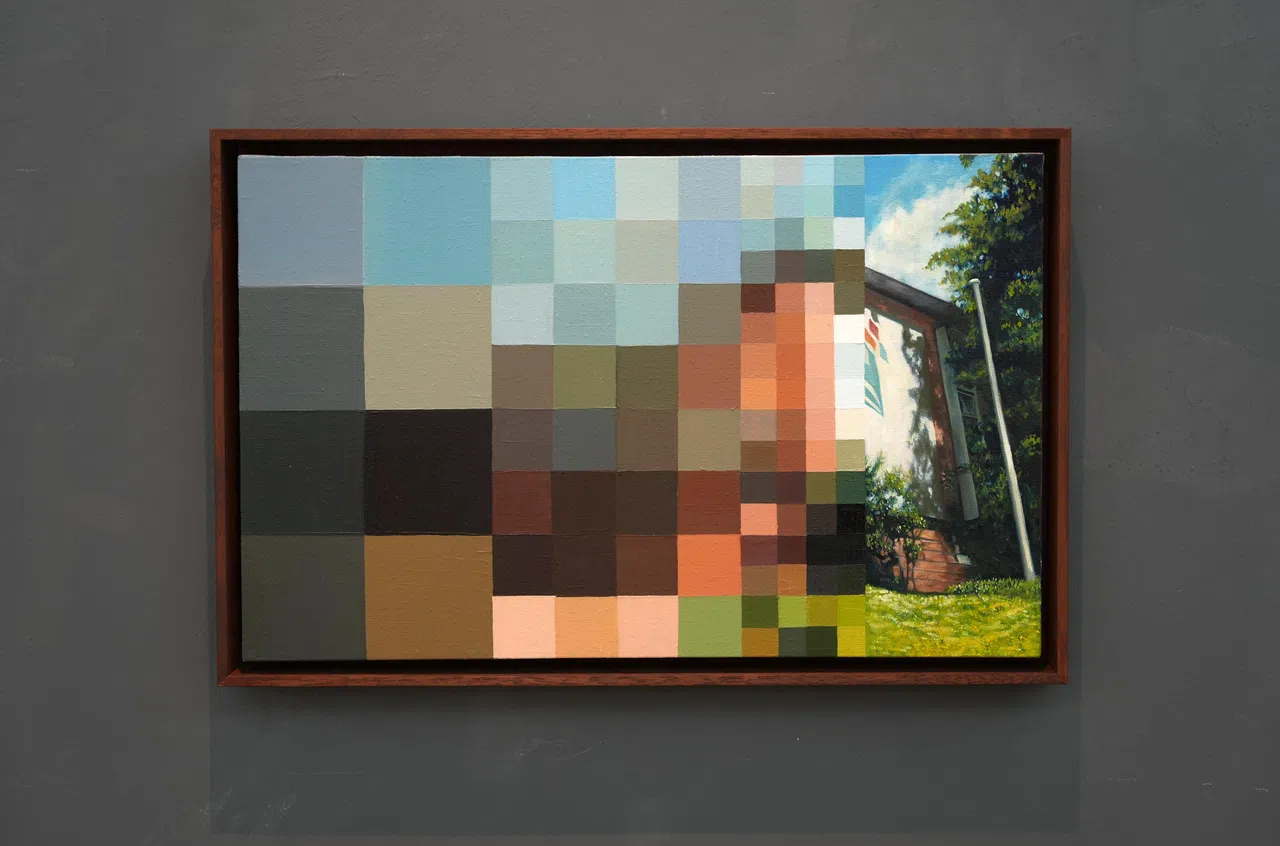

当新世代“缅怀”他们不曾有过的旧国家图书馆,陈建伟印象中的红砖图书馆很闷没冷气,设施欠缺,画笔下的图书馆打上网格,显示记忆的淡化模糊。旧国家剧场、水族馆、东海岸游乐场等公共建筑也做类似呈现。他观察到最近五到十年,新世代对本土文化特别感兴趣,掀起怀旧潮流,对于过往时代抱持浪漫梦幻的想象,SG60更带动这样的心态。

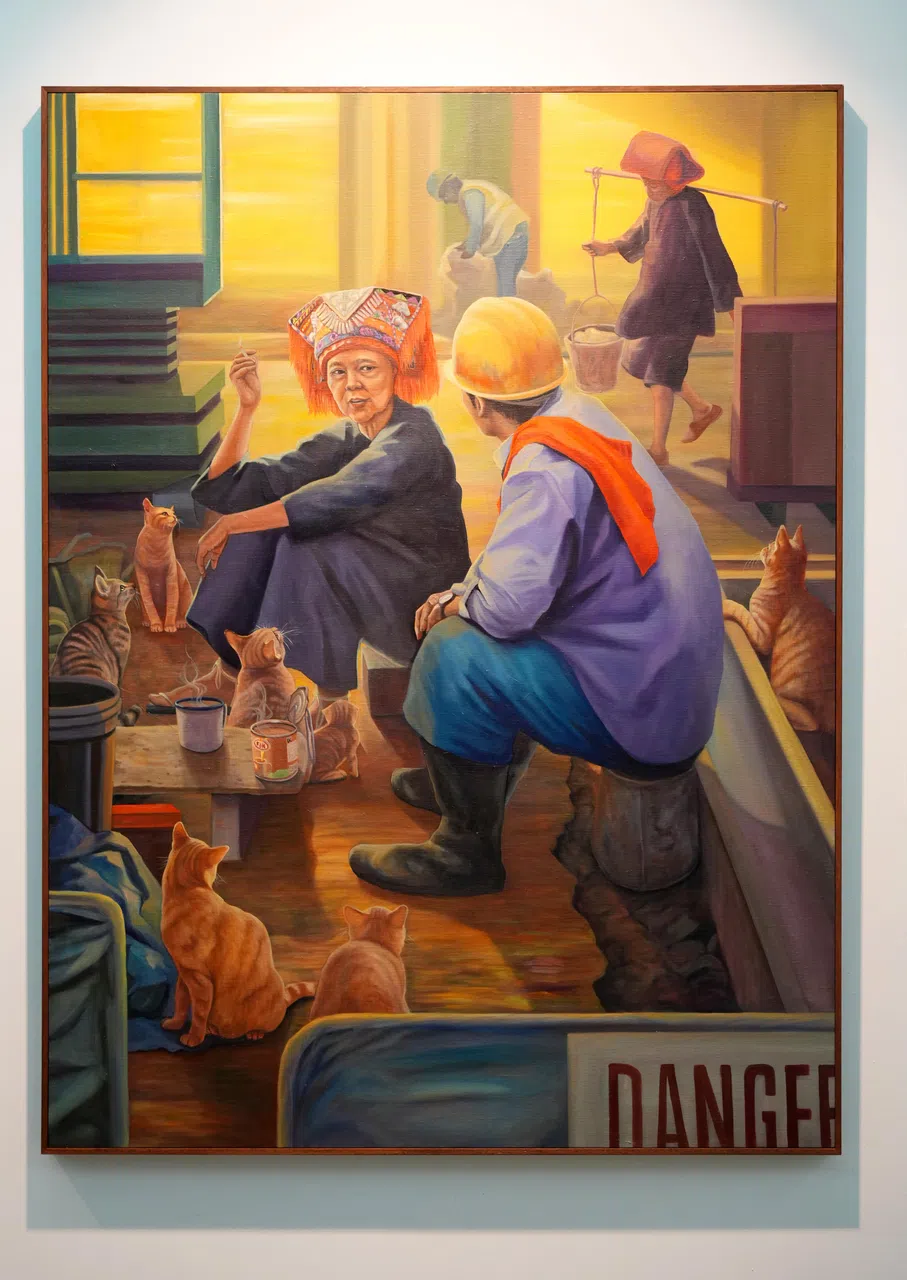

新旧时代对照在新作中随处可见,陈建伟儿时玩飞机棋,现代儿童玩手机。他重温三巴旺乡村的泥土气息,是女儿们不曾经历过的。他描绘建筑工地上抽烟的红头巾(巾面突出瑶族色彩)和劳工休息的瞬间。

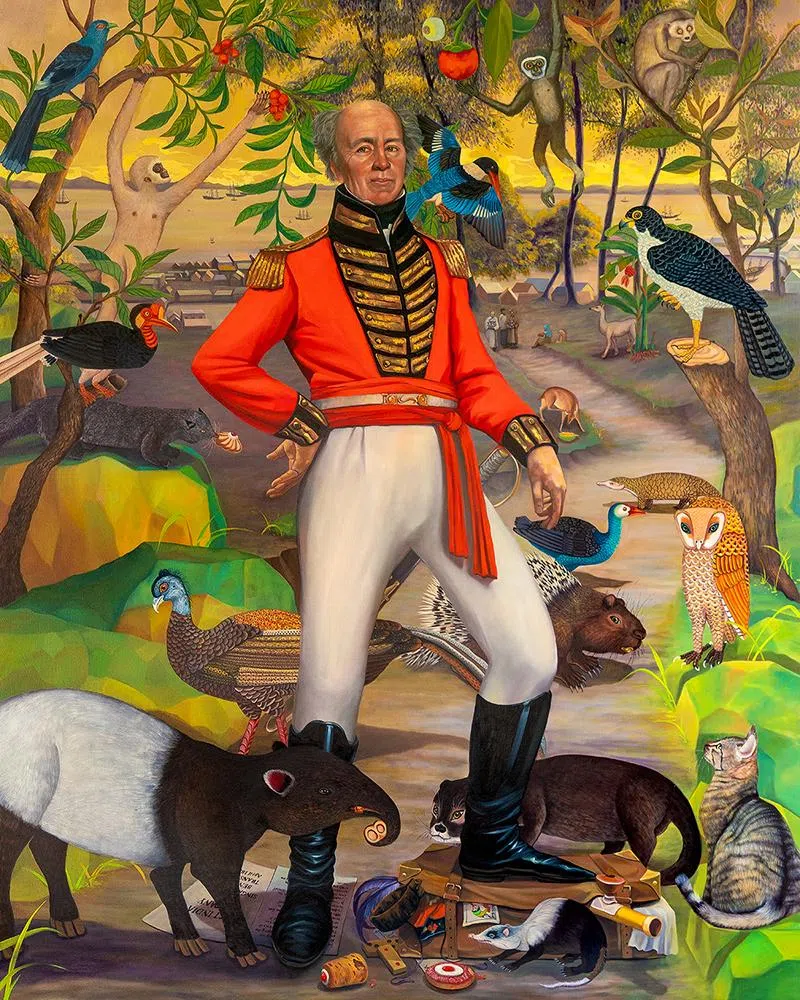

“因为女儿不知道尤索夫(新加坡第一任总统)是谁,所以我画了尤索夫肖像画,背景处理成像《蒙娜丽莎》——每个人听过但不认得。”陈建伟说。很少人画李显龙,陈建伟画了一张,在李家位于欧思礼路的故居背景下,李显龙肩上出现一只手,传达他延续自父亲李光耀的政治事业。陈建伟画过莱佛士与李光耀同在一个画面,也描绘法夸尔动植物围绕的伊甸园。

擅长借动物寓言议论

擅长拟人化动物来寓言议论的陈建伟,《一个民族,一个国家》借国家象征鱼尾狮来隐喻新加坡移民社会的本质,人来人往犹如各地飞来的白鹭等候鸟,还有犀鸟、鹦鹉、八哥,以及贯穿所有作品的野猫意象。这个项目将增添历史因素,陈建伟将重画新加坡港口,莱佛士像会画得很小,反观郑和和马来人的船只则画得很庞大,因为今天新加坡已有自信将历史往前推700年,而非始于殖民地开埠。

陈建伟很早关注于动物转基因问题,其雕塑装置《动物轮盘》(2005)正在新加坡美术馆The Learning Gallery展出(展至2026年6月28日)。他从街边买来塑料动物玩具,切割、组合,300个生物都是虚构的,受色彩、形状、形式和故事启发,只有一个是自然进化的生物。他说,如果基因被改变的生物每个都不一样,那么,它们也没什么不同,反而是没被改造过的生物才是特别的。

陈建伟作品曾在中国大陆、美国、台湾、香港、印度尼西亚、韩国和马来西亚展出,2011年入选克劳迪奥·布齐奥尔基金会举办的第54届威尼斯双年展,隔年在荷兰鹿特丹世界博物馆展出。2016年受邀参加第五届新加坡双年展“镜图集”,在新加坡国家博物馆草坪上创作了一件高达23米的巨型户外雕塑《大东印度帆船》。

“国家认同4.0”展览即日起至9月14日,星期三至六中午12时至傍晚6时,在季节画廊(ART SEASONS 50 Genting Lane #03-02 Cideco Industrial Building S349558)举行。