视觉艺术是各国民族文化表达的重要媒介。

中国书画,历史悠久,以水墨为核心,由笔墨技法和精神内涵到表现形式,皆独具特色,具有独特的艺术魅力和深厚文化内涵,是中国文化的重要艺术代表和身份形象。

在几千年的历史发展中,中国的水墨书画,始终一脉传承,并在发展中不断吸收新元素,丰富创新,形成以文人价值为核心的完整绘画体系,具有统一性和多元性的丰富内涵,影响东亚传统文化。

传承千年的中国传统书画,发展至近百年来的近现代中国书画,呈现的是一个空前巨变的大时代风貌。

在20世纪的变革历程中,中国传统书画面对中西文化空前碰撞的新形势,积极回应,各种改革与创新的努力,风起云涌,有改良或改革传统,或承古开新,使传统的意趣在新时代大放异彩;有融合中西,开展中西交流和中西融合的试验与实践。

在“中西融合”与“借古开今”两大创新追求的推动下,产生了空前丰富多样的新风格,展现一整片具有时代特性的艺术风貌,使近现代至当代中国书画艺术,以改革开放的时代风格和生命性格,立于当代世界美术艺术之林,独具魅力。

新加坡的华族文化,为新加坡国家文化的重要组成部分。而传统中国书画,则是新加坡华族文化的重要艺术表现之一。

自19世纪初近现代新加坡开埠伊始,中国南来移民和土生华人,就有各自的美术活动。早期华族移民创办的私塾、书院、学堂,及进入20世纪设立的新式华校,均重视学习中国传统书法。在19世纪中期,从事商业美术的土生华人,也以西式素描或炭笔人物画像及水彩写生作画。

19至20世纪初,华族书院与学校的师生及南来文人的笔墨之作,和社会上商业美术作品的西洋风格,构成新加坡华族书画早期的艺术风貌,显示新加坡华族美术活动,一开始就以中国笔墨书画为重,并有中西并存的开放性特征。

20世纪30年代前后,是新加坡中国书画兴盛期。不少新加坡青年画家北上中国上海和赴西方法国的艺术学校留学习艺,及多位中国书画名家陆续南来办展。时居主流的中国传统改良与中西交流诸派,及西方印象派与立体派等现代风格,和同时期在新马地区文艺界开始萌芽的南洋意识与随之成长的南洋风格,约于同时在新加坡美术界交集汇流,形成一首空前的书画艺术交响乐。

新加坡的中国书画收藏,也在这一阶段前后,开始形成规模,质量并重,延续至20世纪中后期,前后呼应,丰富了新加坡中国书画的整体风貌与内容。

秋斋藏画独步海内外

新加坡的中国书画收藏,第一波热潮,出现在20世纪中期前后,曾先后出现“百扇斋”“虚百斋”“香雪庄”“袖海楼”四大著名藏家,藏品以古代至民初书画和杂项为主,整体数量不少,惟各家收藏重点有别,规模不一。

20世纪80年代开始起步的“秋斋”收藏,聚焦1840年迄今的近现代中国书画,是当今新加坡中国书画收藏规模最大、最具有对象性、规划性和专业性的个人收藏,以具备完整收藏体系著称,备受艺术界与业界肯定,是新加坡收藏中国书画史上,在20世纪后半段的一个最大高潮。

秋斋主人曾国和的收藏之路,纯属白手起家。他原是新闻从业员,以个人对中国艺术的热忱,自中国改革开放开始,一心经营中国书画,以画廊成为荣宝斋新加坡唯一代理,并积极与中国当代书画名家直接交流,成为20世纪中国书画艺术在新加坡和海外的重要推手。苦心经营之间,他始终秉持个人的意志和信念,以精准的时代定位和专业眼光,以40年岁月,悉心建立起一个质量俱佳、体系完备、横跨1840年后100年、自19世纪中后期至整个20世纪的近现代中国水墨的完整收藏,藏品脉络分明,构成一个具有时代性意义、代表性与传奇性的民间私人收藏。

对新加坡华族书画家创作的中国书画作品,秋斋也积极收藏,藏品广泛有序,涵括历年各种创作风格,构成迄今新加坡艺术家中国书画创作的全面收藏,是新加坡中国书画创作艺术成果一项宝贵记录。

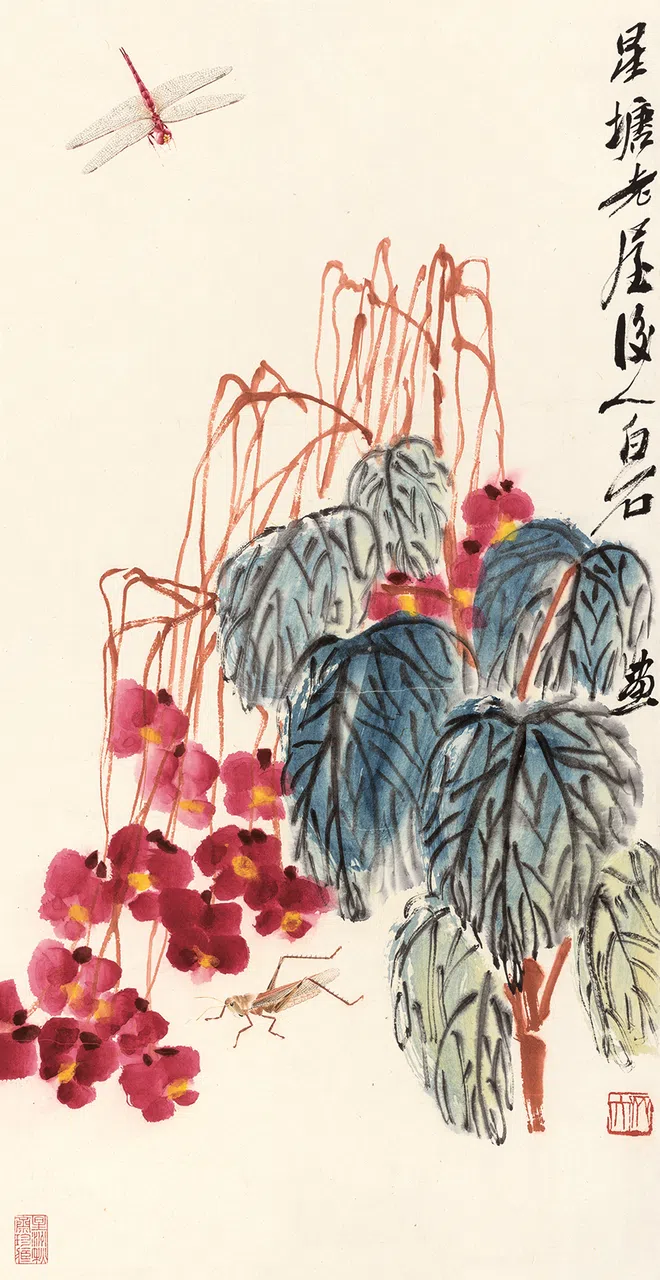

秋斋藏画的特点,是以40年时间,先后在新中两地积极征集收藏,聚焦齐白石、徐悲鸿、林风眠、陆俨少、李可染,吴冠中等一整系列中国书画世纪大家,及遍及南北各大名家创作,以高质量的丰富藏品,蔚然成家,独步海外;更以12年整理、研究所藏的中国书画,出版《新加坡秋斋藏画》十卷,包括中国近现代名家九巨卷,及新加坡中国书画诸家作品合集一巨卷,格局宏大,记录全面,弥足珍贵。

新中书画艺术百年步伐

“翰墨因缘——狮城藏画展”,呈现新中两国书画艺术百年来的发展步伐,内容全面,作品创作时间聚焦20世纪,分两大范畴。

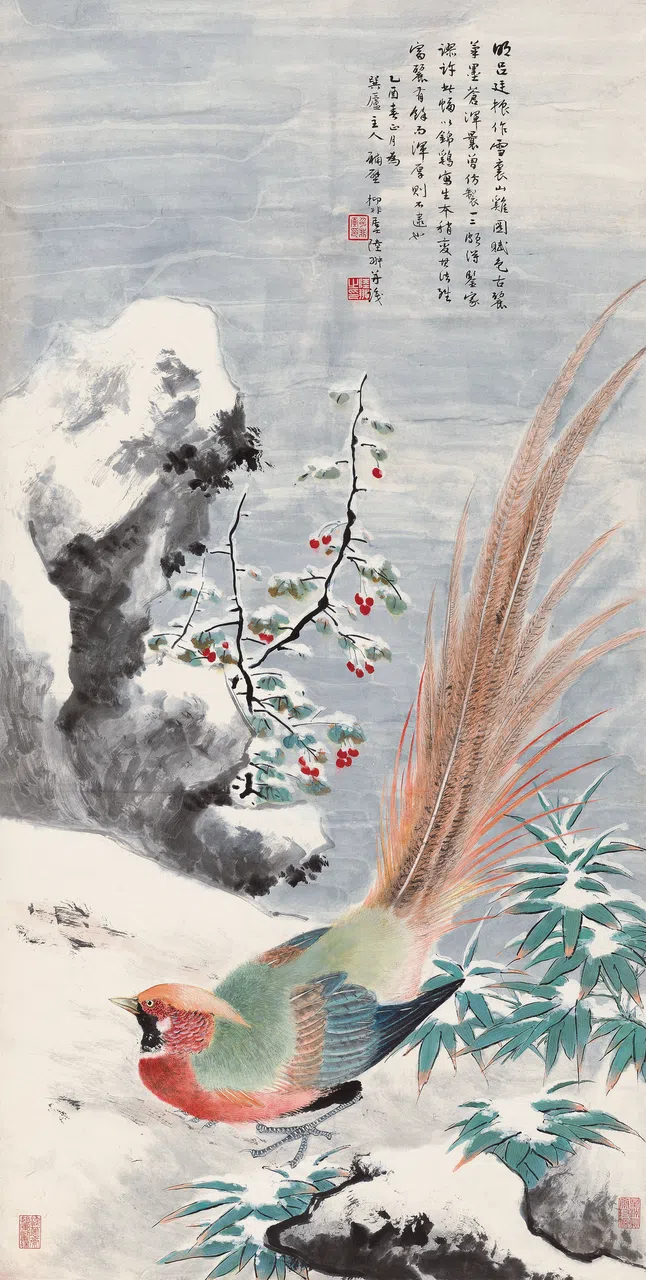

中国书画部分,作品年代自清末民初、民国阶段,至新中国时期,时间前后逾百年。其间先后涌现的中国书画家作品,在传承和求新求变之间激荡、交流与融合,为中国画的发展开拓了新局面。

由清末至民国的半世纪期间,形成了传统派、中西融合派、改良派和现代派等多样风格,流派众多,其中以海上画派最盛,和京津画派、金陵画派、岭南画派,均各成体系,各擅胜场。

进入新中国的半世纪期间,初期提倡写生,画家以大江南北各地山水为表现内容,尤其地理特色鲜明的新金陵画派和长安画派表现突出,和前期的海上、京津、岭南,并列为20世纪中国五大画派,影响最大。其他还有以地域为名诸多画派,如四川画派、东北画派等,均各具特色。

从性格表现上,新中国成立后的代表画家,融合时代写实的艺术模式和风格,先后产生“革命水墨”“革命现实主义”“新古典主义”“乡土现实主义”“新学院派”等各种风格与流派,百家争鸣,精彩纷呈。迄改革开放以来新世纪的“新水墨”“现代水墨”等形式,则有走向对传统与现代等面向进行多元性探索的趋势。

新加坡的中国书画部分,作品自20世纪二战前后至21世纪初,前后近百年,期间的书画家群,有活跃于二战前后的新加坡早期先驱画家,50至60年代的建国一代画家,70至80年代的立国一代画家,及90年代迄今的年轻一代画家。

新加坡的中国书画发展,源自中国传统书画,在20世纪早期,以水墨金石传承为主,30年代前后,受上海艺坛重大影响,期间不少中国留法画家多次南来,也有新加坡青年赴上海美专留学,或西行赴法国习艺,接触并引进东西方的时代艺潮,有来自中国艺坛的水墨改良、中西交流等新观念,及来自欧洲的后印象主义、野兽派、立体派等艺术潮流。50和60年代期间新加坡青年画家也到香港,直接学艺于岭南彩墨名家,并到英美学习。

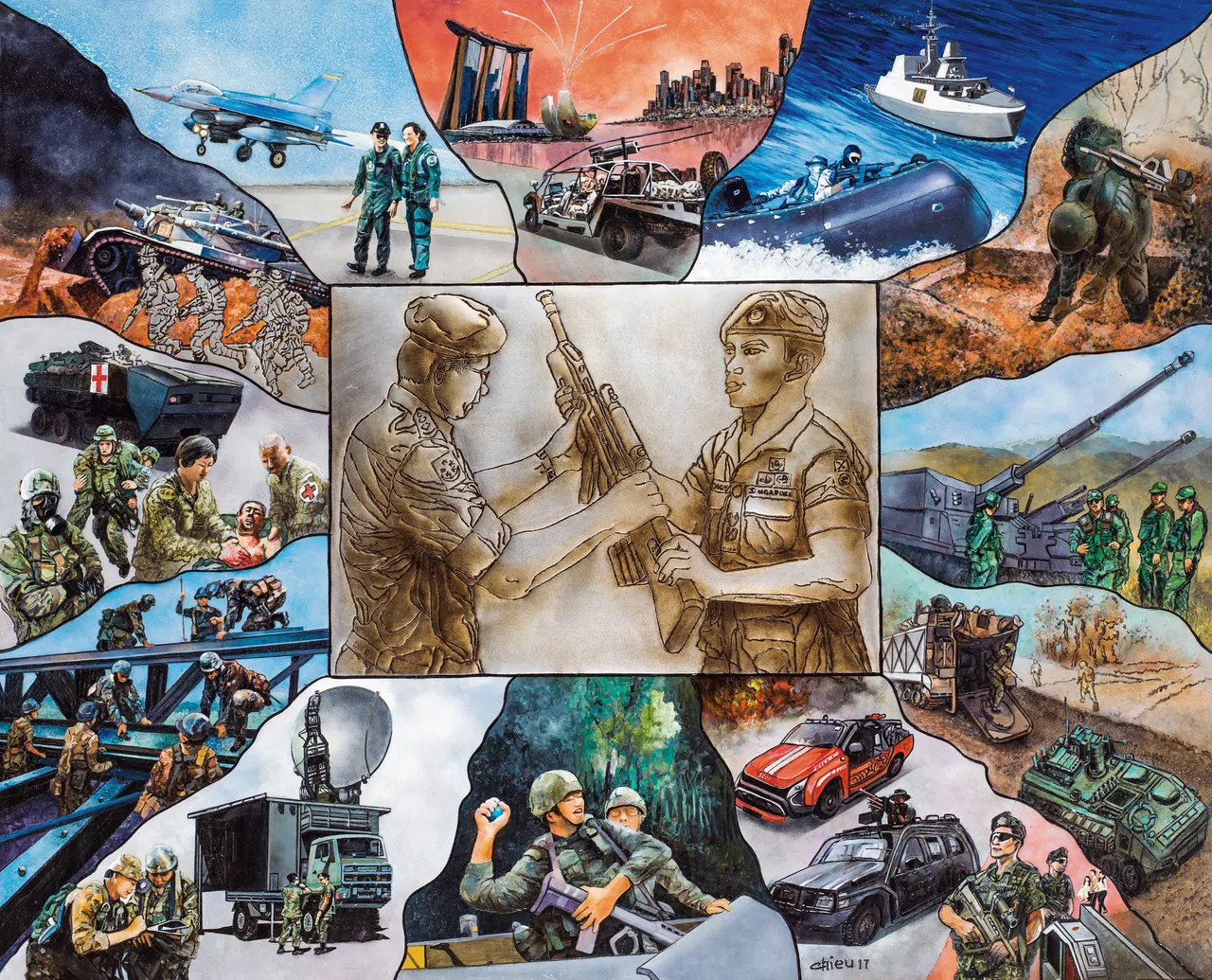

新加坡地处南洋,洋溢热带风情,吸引早期移民的先驱画家,致力于在创作中表现在地特色,影响新一代青年画家钻研属于本土的独特风格,与五六十年代独立建国初期人们对地方意识的情怀认同一致,形成风潮。70年代后的年轻一代画家,致力于融合新加坡热带花园城市的景物风情,融入传统的工笔笔墨技法,推陈出新,别具风采。

而新加坡的中国传统书法与篆刻,传承与创新并进,历代多有,展现了既肯定传统,又敢于创新的岛国精神。

书画艺术路向比较研究

新加坡和中国之间的历史人文联系,渊源有自,源远流长。

1990年新加坡和中国正式建交,两国关系发展迅速,成果丰硕。2023年更共同宣布新中关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系,合作双赢,迈向未来。

2025年迎来新中建交35周年,首次举办“翰墨因缘——狮城藏画展”,是一项难得的艺术盛事和文化记录。

展览汇集新中两国20世纪百年间重要书画家的不同风格作品,质量具足,代表了20世纪中国水墨百年画坛的整体风貌,也是新加坡第一代先驱画家、第二代和第三代画家艺术成品的一次汇报,是对百年来新中两地近现代书画发展风貌的一次全面认识与观察,也是对两国书画艺术路向的一次比较与研究的良好机缘。

“翰墨因缘——狮城藏画展”,展出两国书画家各自百年创作的艺术成果,如同两国的两组百年画卷,交相辉映,汇为一幅时代艺术巨卷,气势恢宏,精彩缤纷,是两国文化情缘的具体展现,具有时代性的文化意义和价值,盛会空前,弥足珍贵。

编按:“翰墨因缘——狮城藏画展”即日起至10月7日,在MoCA当代美术馆(39 Keppel Rd #01-01 Tanjong Pagar Distripark S089065)展出,时间是上午10时至傍晚6时。配合画展,由国家文物局博物馆总司长刘思伟和新加坡美术馆创馆馆长郭建超对谈的讲座,9月27日下午3时,在同一栋大楼#04-04举行,需报名:bit.ly/inkaffinitytalk