说到张爱玲,现代文学评论学者许子东总会讲起他错过张爱玲的往事,宛如隔着错开了的时空,遥遥对张爱玲说她《爱》里经典的那句:“噢,你也在这里吗?”

1990年秋,许子东在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)参加导师李欧梵教授主持的研讨会“女性主义与中国现代文学”,才开始认识与研究张爱玲。为节省开支,那时他一直在大学南面的Westwood与Rochester路口找免费车位。若干年后,他才惊觉,张爱玲最后就住在他经常停车的路口,她平时去的超级市场、邮局、影印店,就是他去的那几家。

许子东说:“我以为她很有钱,一定隐居在Santa Monica Beach(圣塔莫尼卡海滩)或者Beverly Hill(比佛利山),我不知道她住在一个那么普通的地方,而且曾两个月的房租都付不起,我们穷学生都付得起。后来读到她生前追看O.J. Simpson(辛普森)杀妻案,我在美国也追看,就觉得我和她的距离更近了。和参加张爱玲海葬的张错教授聊起,他说:‘你走在街上认不出张爱玲,因为晚年的她很窘困,就像个bag lady(流浪妇),即使认得,你也不敢跟她打招呼。’”

将时空拉到稍早的上海,许子东早年曾住过南京西路的重华新邨,竟然跟张爱玲是不同时空的邻居——1949年中国转红,张爱玲与姑姑在公寓二楼看着解放军进城。许子东曾说,要早知道,他就不会把公寓卖掉了。说到与他后来深入研究的张爱玲全然不知地“擦肩而过”,在香港电话另一端的许子东惋惜地说:“这就是冥冥之中的一种牵系、感应。我总觉得好像欠了她什么。”

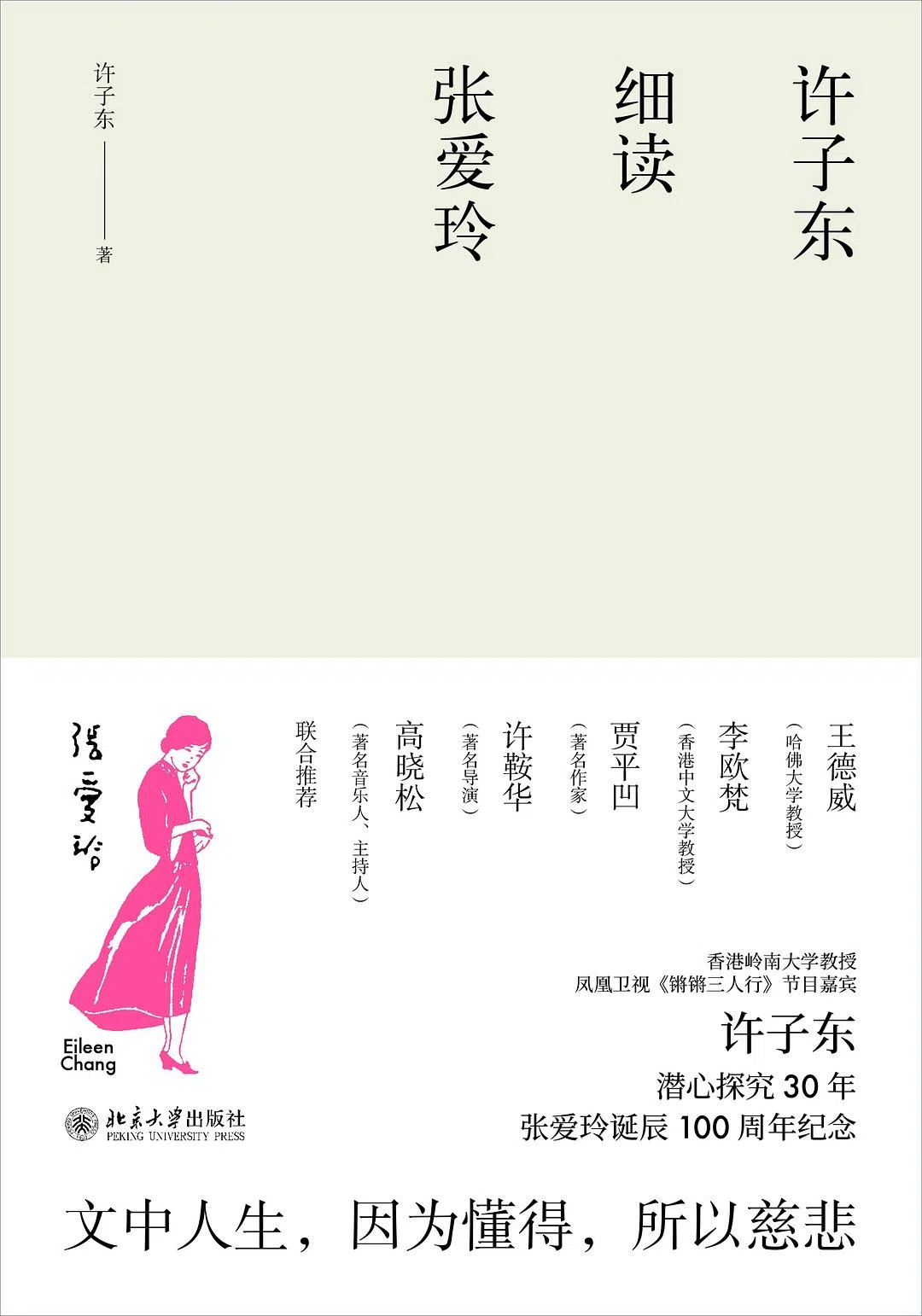

是怎样的亏欠,许子东也说不出来。但这冥冥中的安排,促成他日后成为研究和评论张爱玲文本的大家,写了研究张学必读的《无处安放》和《细读张爱玲》专书。林青霞更写说许子东这本《细》是她“走近张爱玲”的导航罗盘,看遍许子东的文章后,才找出整套张爱玲、胡兰成与有关张爱玲的书“一本一本看,这也是我第一次那么有系统地读书。”

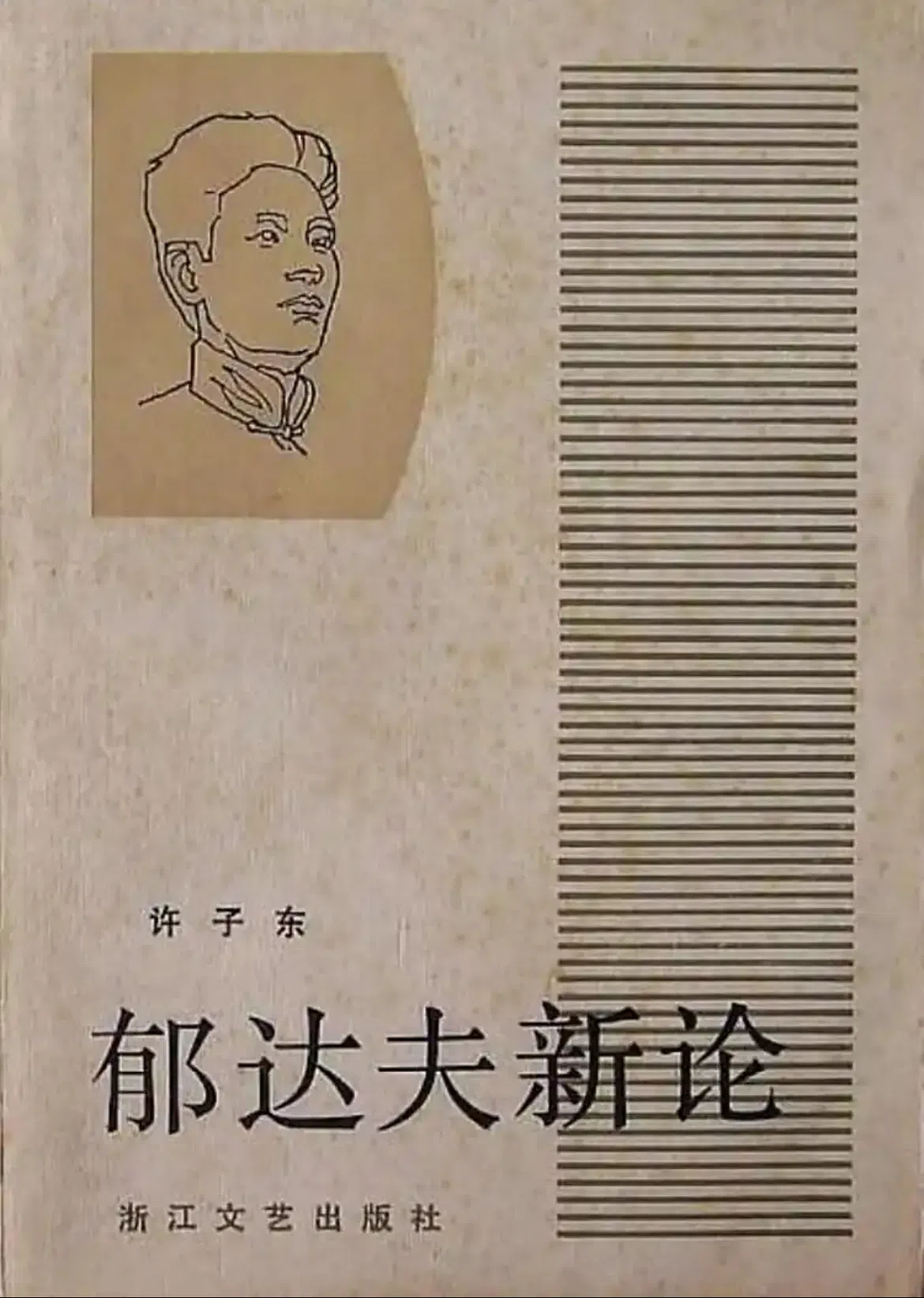

以研究郁达夫崭露头角

10月26日(星期日),受《联合早报》与新加坡社科大学之邀,许子东教授将首次来新演讲。今年是张爱玲逝世30年,许子东这场“2025社科文化中华讲座”讲的就是他再也熟悉不过的祖师奶奶,讲题是“港风上海调:张爱玲的跨域叙事与文化漂泊”。记者知道许子东人生至少还有一个与张爱玲隔空相连的关系,他从未提过,这里先卖个关子,等在台上与他对谈时才问个究竟。

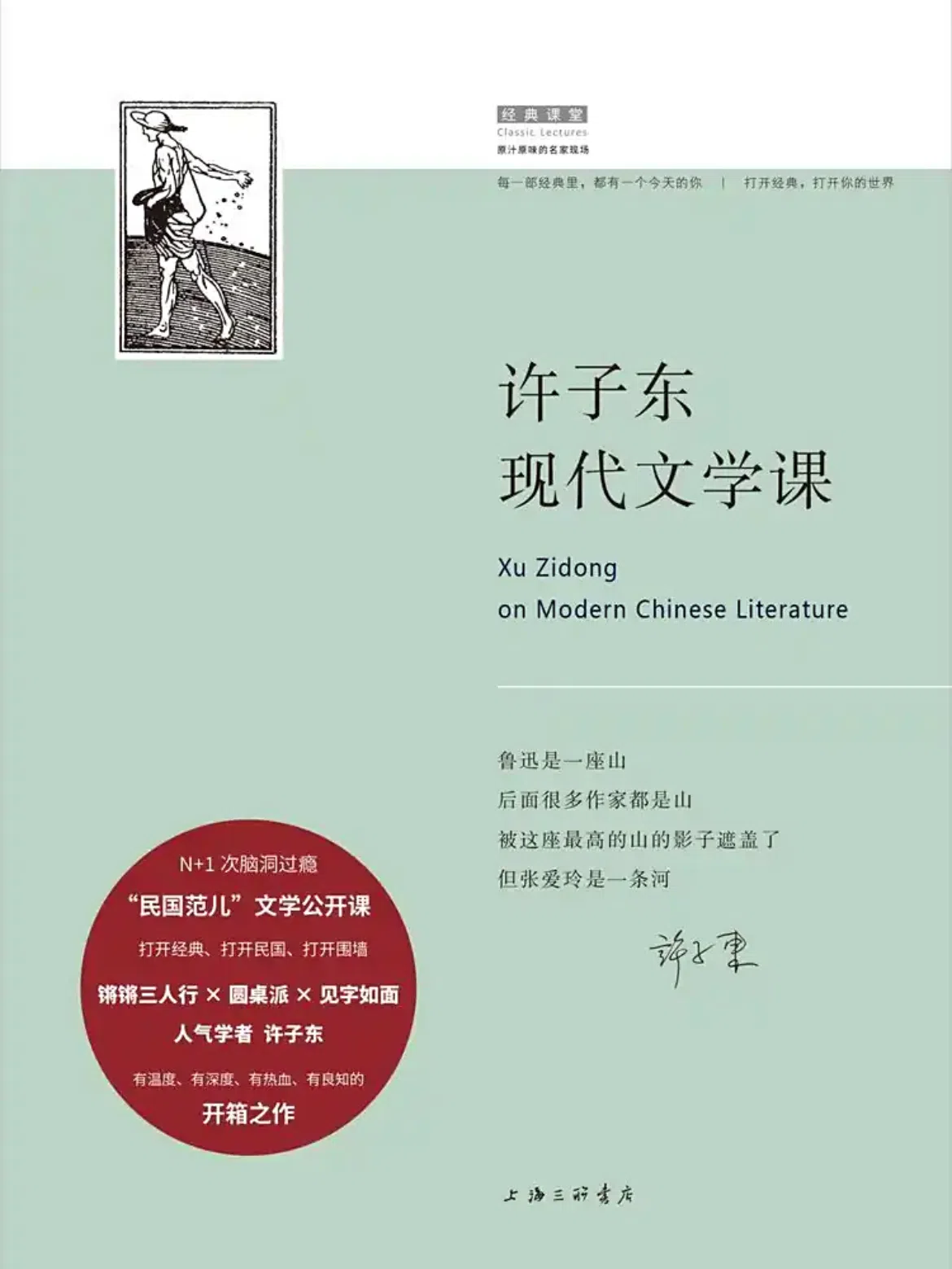

今年71岁的许子东已从岭南大学中文系教授兼系主任职位退休,但仍热衷教学,是香港大学中文学院荣誉教授与母校华东师范大学紫江讲座教授。他2025年在中港两地出版了简繁体两种版本的《许子东文集》,集结毕生的学术专书。2000年,他受梁文道之邀参与《锵锵三人行》节目录制,之后也参与《锵锵行天下》《众声》《圆桌派》等谈话性节目,儒雅的学者男神形象广为人知。

在张爱玲之前,许子东以研究郁达夫崭露头角。按照张爱玲“出名要趁早”之说,他29岁因《郁达夫新论》一书锋芒毕露,被华东师范大学升为副教授,成为当时中国大学中文系最年轻的副教授。他1977年考入华东师大中文系,因考试时提到郁达夫,在读研究生的时候老师鼓励他研究郁达夫。他花了三个礼拜读遍所有郁达夫作品,之后读到一篇《郁达夫论》给他当头一棒,瘫坐在图书馆里。

许子东说:“我去找我的指导老师钱谷融先生,跟他说我无法研究郁达夫,因为我这三个礼拜辛辛苦苦做的笔记,人家在20年前,五十年代早已写好了。老师就鼓励我说:你觉得你的话都被人家说掉了,是因为你没有在作家身上看见你自己。后来我出《郁达夫新论》时,老师在序言强调了这个观点:许子东写的这个郁达夫是不是最深刻的,是不是最好的都不一定。但里头全是他自己的感受。只要是他自己真正的感受,他就会跟人家不一样。跟人家不一样,他就会有自己的价值。”

当人们普遍对郁达夫的认知停留在“颓废”和“情色”的层面,许子东却被郁达夫的真率吸引。郁达夫坦然书写自己真实的欲望与人生,当别人都隐恶扬善,他在小说《沉沦》却隐善扬恶,“表面是颓唐派,本质是清教徒”,主人公的性郁闷可被视为中国民族的性郁闷。许子东说,鲁迅也被郁达夫的真率吸引,当年鲁迅与郭沫若势不两立,却同时是郁达夫的好友,就是佩服欣赏他的真率。

对研究对象要有私人情感

许子东强调,学者对所研究的作者怀有私人情感是很重要的。这个观点贯彻他近半世纪所专注研究评论的中国现代文学。

访问许子东前,记者除了他两本张爱玲评论专书,也把他的《许子东现代文学课》好好读一遍。原以为会是枯燥的学术课本,却处处可见许子东不回避地分享对各个作家的个人感受和见解,看得津津有味,不觉时光飞逝已看了大半本。就因为他能从作家身上看到自己,才总能把以往被人视为枯燥的现代文学论述深入浅出,生动幽默地与当今的人与事相提并论,让它们变得不再是远在天边的学术象牙塔,而是跟我们当下的人生息息相关。

许子东说:“我希望通过自己的教学和研究做一点贡献——文学最重要还是读作品,从作品出发寻找背后的文学史,寻找背后中国人的问题研究。过去几十年,中国的政治经济力量越来越大,中国研究,包括中国文学研究,越来越成为一个世界性的课题。到底中国人是怎么一回事?他们为什么要走这样的路?他们将来会怎样?这些,我们都可以在这一百年的文学里找到一个探索的路径。”

鲁迅是山张爱玲是河

虽写过郁达夫和张爱玲专书,许子东坦言对鲁迅的喜爱超越前两者。他说:“我小时候,只有两个人的书可以读,一个是毛泽东,一个是鲁迅。我读鲁迅读到一句:要尊崇个人的自大,不要集体的、爱国的自大。在那个时代,集体、群众永远是对的,到今天也是,爱国才是对的,怎能讲个人呢?可是偏偏有这么一个伟大的人物鲁迅,却说个人是最重要的。这句话改变了我的人生观。我的实际生活告诉我,虚假的集体主义其实是靠不住的。”

许子东指出,鲁迅是现在中国“存活率”最高的作家,超过古今任何一位作家,现在比从前还多人读他,以目前一般年轻人的关注程度来说,他遥遥领先。在香港,鲁迅的出版量甚至超过金庸、李碧华等畅销作家,其一原因是他的作品被选为教材,另一是他的文字从未远离我们,至今对这个时代仍有切身意义。

鲁迅弃医从文,以文为药,揭露中国民族奴性的病症,启蒙和唤醒反抗精神。但许子东在多次访谈指出,这“药”说把鲁迅看浅了,鲁迅对人性的深刻洞悉可与圣雄甘地相比。若说五四是一场革命,鲁迅对这场文化革命的贡献最大,但也最早怀疑革命能否成功。百年后,他的“奴隶”“奴才”论仍成立,证明人的奴性未愈。在网络时代,人被网瘾“奴役”,“奴隶”从被奴役中找到乐趣,变成了像阿Q这样的“奴才”。

许子东有句把鲁迅与张爱玲比拟的话,被出版社编辑简化为金句:鲁迅是一座山,后面很多作家都是山,被这座最高的山的影子遮盖了,但张爱玲是一条河。

每次受访,许子东都会不厌其烦地深入解释:“大陆现在有一个文化现象就是要金句。他们不愿意记一大堆的论述,最好是一句话能够概括。‘张爱玲是一条河’,意思就是巴金、曹禺、老舍、郭沫若、茅盾跟鲁迅方向一概一致,都是忧国忧民,批判写实。张爱玲没法跟他们在同一个方向上比较,她走的是另外一条路,写的是小市民、市井男女。这个在当时是比较支流的,比较不那么引人注意的,但是时间久了,它也变得很重要了。我们甚至可以设想山会渐渐远去,但河流老在你的身边。”

张爱玲的创作另辟蹊径,在中国与现代文学大家们格格不入,无处安放,但她逝世以后,逐渐成为一门独特的显学,许子东认为有四大主因。一是时代不同了。他说:“张爱玲写男女之间这些琐碎的追求、痛苦,什么千疮百孔,在宏大的、天翻地覆的革命年代,是无足轻重的,没人在乎的。可是到了现在一个追求和谐生活的新时代,张爱玲就有她读者的基础了。”

许子东指出,有趣的是,现在中国流行的“和谐”一词,张爱玲早在她反驳傅雷批评的《自己的文章》里用上。“我发现弄文学的人向来是注重人生飞扬的一面,而忽视人生安稳的一面。其实,后者正是前者的底子。又如,他们多是注重人生的斗争,而忽略和谐的一面。其实,人是为了要求和谐的一面才斗争的。”

张爱玲女性主义超前

张爱玲在中国现代文学的“无处安放”,其实是她有意识,刻意地将自己“包括在外”。许子东说:“张爱玲说文学常写超人,她写的却是常人。超人的文学讲的是斗争,她写的是和谐。整天讲斗争的是一种男人病,她写的安稳和谐生活却是一种人的神性和妇人性。我在美国读书的时候,美国学者都对她这个说法惊呆,因为女性主义的理论要过半个世纪才把人性当中重要的东西称为女人性。张爱玲这个观念非常超前。她并非开玩笑,而是一本正经地说了出来。”

张爱玲与现代女性主义理念的契合,是第二个让她在当今文学研究受重视的原因。第三是整个中国从乡土文学主流转向城市化。第四是张爱玲的作品非通俗文学,但她不忌讳通俗文学的包装。在她之后就出现通俗文学跟亚文学(半雅半俗文学)的矛盾与混合,像李碧华这类作家,一方面是畅销作家,另一方面又是大学的研究对象。

一说到张爱玲,许子东的语调比讲其他作家更轻松愉悦。记者兜回先前的话题,问他从张爱玲身上看到自己什么,他说从张爱玲描写的平凡日常、饮食男女中,找到自己“上海小市民”的认同。“张爱玲写她朝思暮想买一样东西,到了柜台前还在犹豫。她说:‘穷人是没有这种烦恼的,富翁也不会这么犹豫。就是我们,这些小资产阶级、小市民才会有这种拘拘束束的快乐。’我一看就说,她说得真好。我常常这样,为买一套音响,试了无数次,最后下了决心跑到音响店里,临买之前还在犹豫。你看,我们这种境界是不高的,但是有人说出了我的心里话。这个作家就很好。”

▲2025社科文化中华讲座

港风上海调:张爱玲的跨域叙事与文化漂泊

主讲者:许子东

主持/与谈人:林方伟

日期:10月26日(星期日)

时间:下午2时至4时

地点:报业中心礼堂(1000 Toa Payoh North News Centre S318994)

收费:5元

报名:bit.ly/susstalk2025