中国80后作家陈崇正,身处海内潮州,望向海外潮州,手写乡土与科幻,编辑杂志与报刊。常处文化间隙的他,是”新南方写作”的代表人物,也是第五届茅盾新人奖得主。

他笔下有“半步村、美人城、香蕉林”构成的精神原乡,有“折叠术、分身术、悬浮术”组成的小说装置,更有“潮人三书”编织的身份叙事。他的作品从“南方之南”的潮州出发,已被译成英文、日文、法文等多种语言,走向世界各地。

近日,陈崇正携最新创作系列来到新加坡,为《联合早报》读者带来与时俱进的潮州声音。

新加坡潮人具独特写作优势

陈崇正娃娃脸,戴黑框眼镜,从事严肃文学创作,发掘历史中的精神力量,像“天真的感伤的小说家”。

初到新加坡,他联络到本地潮籍人士,发现新加坡人手握珍贵的写作素材,具备独特的写作优势。他感慨:“在新加坡的潮汕人,历经三四代人的迁徙,家书频密往来,家族关系复杂隐秘,每个人身上都像有一部《红楼梦》。”

谈及两地渊源,陈崇正透露:“过去,海外华人帮助家乡度过艰难岁月;现在,有些文化传统反而在新加坡保存得更好。”他也注意到一个有趣现象,部分海外侨胞比本地人更关心家乡。

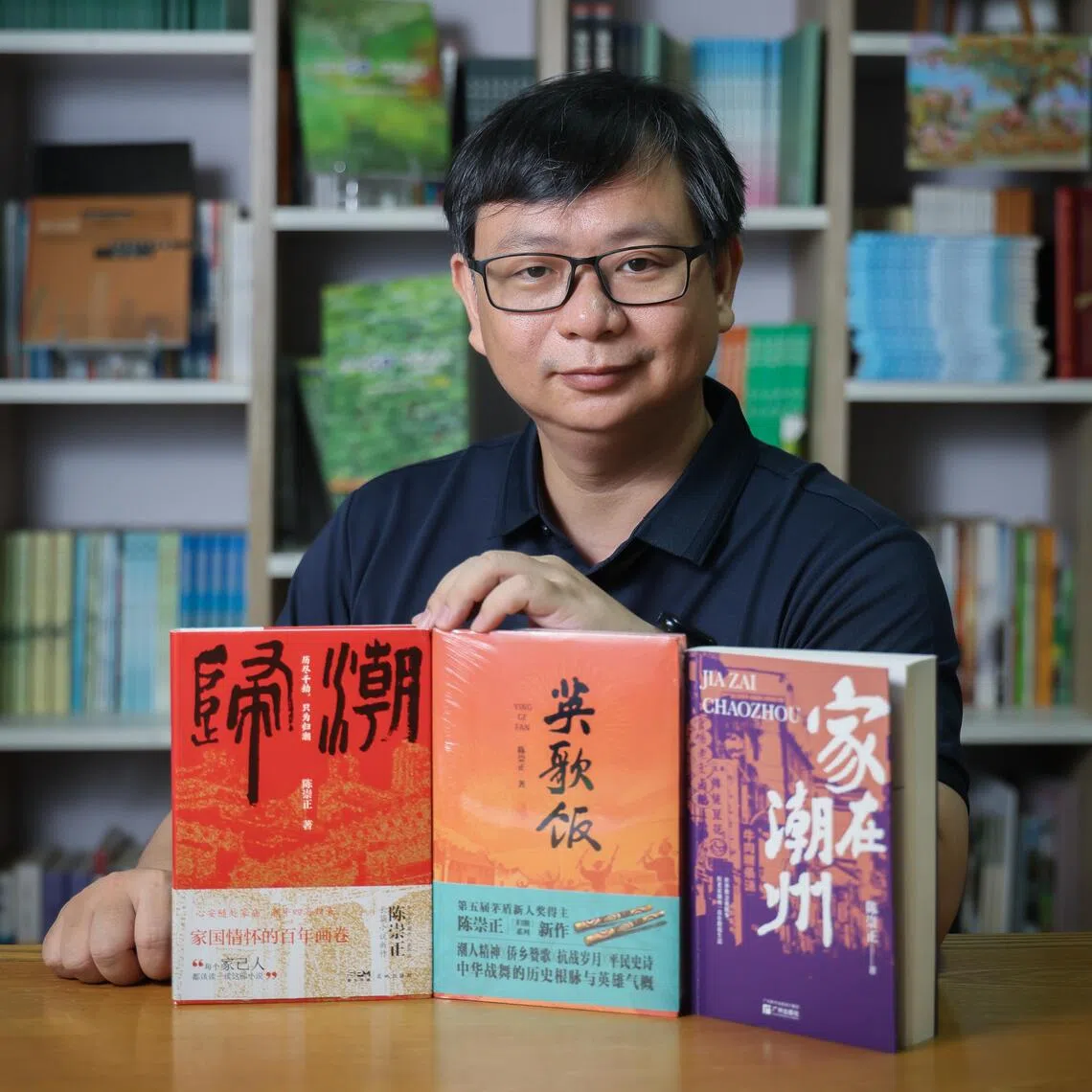

陈崇正珍惜潮汕人的故土情结,也看到南洋华人的当代叙事。他翻找昔日的侨批家书,写出《归潮》中漂洋过番、回乡抗战和都市情缘的多代人故事。祖辈传奇还不够,他在《英歌饭》中穿梭不同时间线,映照网络世代的传统回归。他也用散文、小说和诗歌三种文体构建《家在潮州》,踏遍家乡的每个角落。

陈崇正希望通过“潮人三书”呈现潮汕的故事、文化和生活方式,“重提人性温暖的一面,再现过去人与人之间的善良联结”。

连结现实与科幻的写作边界

“左手现实,右手科幻”是评论界对陈崇正作品的概括,也是他“开发故乡的两种方式”:他对潮汕的历史风俗与民间工艺,如英歌舞、功夫茶、金漆木雕等进行现实主义书写;同时通过科幻的后设技法,“让这片土地进入一个未来世界”。

他的创作将想象力与科技发展同步,用科幻思维理解当下人事,预判未来,也试图影响未来。陈崇正看着面前的三本书说:“在时光机发明以前,想象力是人类抵达未来的唯一维度。”

乡土叙事与科幻小说通常被视为两条平行的轨道,但陈崇正自有平衡之道。“我对潮汕的理解近乎魔幻。这里是离神明最近的地方,有着丰富的神话系统,人们像是活在多重宇宙里。这些古老传说和民间信仰,经过加工处理后,完全可以转化为科幻小说的素材。”

潮汕不乏书写者,但早期很多潮汕作家用方言写作,难以融入汉语写作主流。陈崇正看到潮语困境,他像融合古老村落的科技想象一样,搭建语言文化间的桥梁,“作家应当考虑大部分读者,方言或童谣可以作为元素植入。”

跨媒介“新南方”实践

成为知名作家之前,陈崇正是个写诗绘画的文艺青年,他曾获中国大陆第六届新概念作文大赛二等奖,作品也曾入围台湾联合文学小说新人奖。他一路创作,从青涩到成熟,一路又回到写作原点,构建更大的文学生态。

陈崇正曾任《花城》和《广州文艺》编辑部主任等编务职位,他在各大文学杂志中广罗人才,也编辑黎紫书等马华作家的文字,开设“新南方文学”的讨论版位,培育新的文学视野。

2018年,中国学者陈培浩将陈崇正的创作视为“新南方文学”的起点,重新审视岭南、海南、南洋等地的叙事价值。陈崇正评价“新南方写作”已经成为召唤性概念,推动作家写作。

在他看来,用“80后、90后”等代际标签界定作家群体并不科学。相比之下,新南方用空间区分作家,更具合理性。他指出“在信息高度同质化的时代,地域性写作是最佳的应对策略,我们只能向深处、向边角的地方去挖掘独特性。”

陈崇正的多元身份中,还包括小红书、抖音和微信公众号的活跃创作者,他将自己的文章制作成视频,用AI朗读,设计独特文创产品,与读者互动,有些贴文浏览量能达到60万以上。他的小说《归潮》也即将影视化,以电影《归潮·家己人》与观众见面。

陈崇正这次与中国学者团共赴新加坡,带来了“新南方文学”系列讲座。他形容新加坡为“微缩的世界结构”,这里多元复杂的文化能够激发出“超乎想象”的文学潜力。在陈崇正眼中,“新南方写作已经延伸到了新加坡的脚边,船都来了,不妨坐上去试试看。”

陈崇正作品可在本地卓尔书店购得。