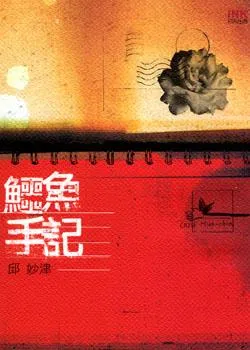

2025年是台湾作家邱妙津逝世30周年。1990年代台湾解严,她创造“拉子”“鳄鱼”等同志代言词,沿用至今成为经典文本。去世同年,她的作品《鳄鱼手记》获台湾时报文学推荐奖,30年来被翻译成多种语言,与全世界跨世代的读者共鸣。

1995年,邱妙津26岁,在巴黎蒙马特公寓以水果刀刺向心脏自戕。她为世人留下四部实验性质的小说作品,以及两册《邱妙津日记》。她在书信与日记文体中穿梭,制造出无关顺序的阅读体验,记录同志情欲与灵魂黯淡时刻,挑战主流文学内容及形式。

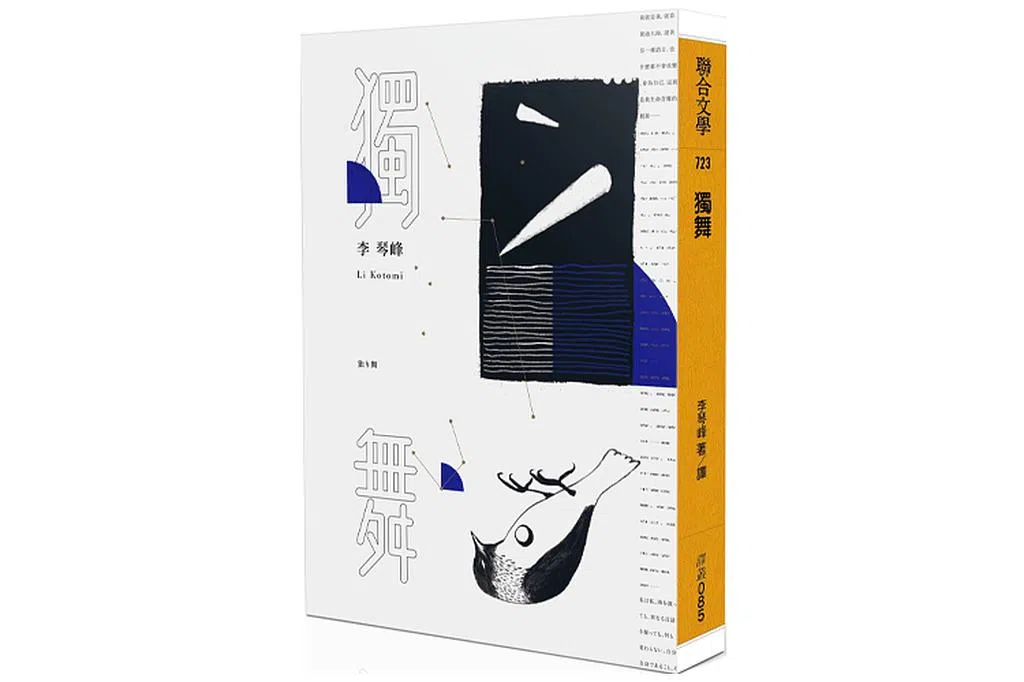

2025年,台湾文学杂志《联合文学》推出《邱妙津逝世三十周年纪念》特辑,邀请一众台湾学者解读邱妙津作品,探讨她融合弗洛伊德、后殖民、酷儿理论回应同志“现身”创痛,也记录邱妙津在其他语言世界的译介脉络,还邀请邱妙津生前好友执笔回忆。

台湾联合文学出版社也重版《鬼的狂欢》,将邱妙津的首部短篇小说集带回读者视野,并收录林许文二回忆文章。他是邱妙津大学好友,与她拍了短片版《鬼的狂欢》。在他眼中,邱妙津并不是同志符号,而是“口气爽朗”的拮据大学生。

1991年,邱妙津开山作《鬼的狂欢》出版,她也从台湾大学心理学毕业,先后担任过心理辅导员和记者。1994年,结合台湾同志群体事件,她写下《鳄鱼手记》,描写性别流动的孤独与异性恋霸权。同年她赴巴黎第八大学攻读心理学与性别议题,师从提出“阴性写作”(écriture féminine)的法国学者海伦·西苏。

跨媒介纪念

1995年,邱妙津去世引发台湾文坛轰动,震荡同志意识。同年,她的小说《寂寞的群众》和《蒙马特遗书》出版,后者被她的好友台湾作家骆以军称为“女同志圣经”。

骆以军曾写下《遣悲怀》与邱妙津隔空对话,邱妙津的另一位好友,台湾作家赖香吟则用了17年,写下小说《其后》直面挚友之死带来的文学冲击。赖香吟多年整理编辑《邱妙津日记》,坦言“邱妙津的写作是她生命的本质,是存在的本身。”

两位作家接受了香港导演陈耀成的访问,制成邱妙津纪录片《蒙马特·女书》。后来陈耀成自资将短版扩展为完整版《蒙马特之爱与死》,将邱妙津的文字与音乐、影像结合,跨越性别与族群界限,重新诠释她的精神世界。2019年,这部影片在德国汉堡酷儿电影节世界首映,并提名最佳影片。

跨时空回响

30年来,华语世界各地持续纪念邱妙津。2006年,中国大陆社交平台豆瓣“邱妙津”小组创立,至今仍有网友讨论她作品中的爱欲与死亡。2012年,中国大陆正式引进《蒙马特遗书》和《鳄鱼手记》。在此之前,这些作品通过地下管道流传已久。

2022年,《联合早报》“字食族”学生作者栏目也曾在Instagram账号@litupourworld发表系列纪念文,结合AI艺术仿写邱妙津风格,关注爱情荒诞与自我异化,展现新世代对邱妙津作品的当代诠释。

英语世界也留下了邱妙津的文学坐标。2014年和2017年,《蒙马特遗书》与《鳄鱼手记》先后列入《纽约书评》“经典重现”(NYRB Classics)书系。继张爱玲之后,邱妙津成为该书系第二位华语作家。

如今,台湾实现同性婚姻合法化。邱妙津的炽热剖析与跨文化实验,从台北出发到巴黎画上问号,成为华语文学中不可磨灭的印记。