谈起组屋,本地居民的第一反应是标志性的国家工程,更新的住房政策和日常的生活空间。但到了文学领域,组屋又能搭建出怎样的意象结构?本土文学实现了“居者有其屋”吗?文坛的规划是不是也与公共住房的规划同步?

《联合早报》专访两位不同世代的新加坡诗人——吴耀宗与林艺君,从他们关于组屋的诗歌创作说起,探寻近期令人频频回望的旧式组屋,更从中展望文学世界的组屋身影。

组屋是90后“创作的文化背景”

90后诗人林艺君,也是《新明日报》前记者。浸淫在俗世街道的她,出版的首部诗集名为《新房客》,全书分为组诗、短诗和“闪现诗”三部分,描摹本地的不同群体与地区,更拓印她移民新加坡的“客旅”生活。

第一次接触“组屋诗歌”时,林艺君正在O水准华文文学选修的考场上,当时的她并没有思考组屋之于本地文学的意义。参加文学赛事和跑新闻现场之后,她发现组屋的书写分为“新加坡式的乡愁”与“组屋原住民的背景”。

林艺君以本地作家梁文福的诗歌《组屋族》和黄凯德的散文集《达哥打》为例,认为文坛前辈用文字捕捉旧组屋区的历史影像,缅怀往日生活。另一方面,她指出90后的新生代写作者是“组屋原住民”,他们笔下的组屋不再是“唤起甘榜情感的符号”,而是“创作的文化背景”。

林艺君说:“在年轻创作者的作品中,更多以组屋作为空间,来隐喻生活界限不断被压缩的内心动荡,以及现代生活的焦虑面貌。组屋已经从一个“符号”内化成为更深一层的自我秩序,这种书写的内化与流动,让“组屋”渐渐淡出文学标题,但却以更强势的姿态,充斥在本地书写的背景当中。”

吴耀宗:组屋文学是伪命题

比起林艺君的世代洞察,吴耀宗却认为“组屋文学”是个伪命题,“因为基本上组屋生活就是大多数新加坡人的生活,组屋文学就是新加坡文学。”

吴耀宗进一步用“私人公寓、排屋、独立屋、锌板屋”举例,直言与这些“相对少数人口”的生活与文学相比,组屋文学才有“另立名目的必要。”但他也强调,“不提出‘组屋文学’并不代表不提倡书写组屋。”

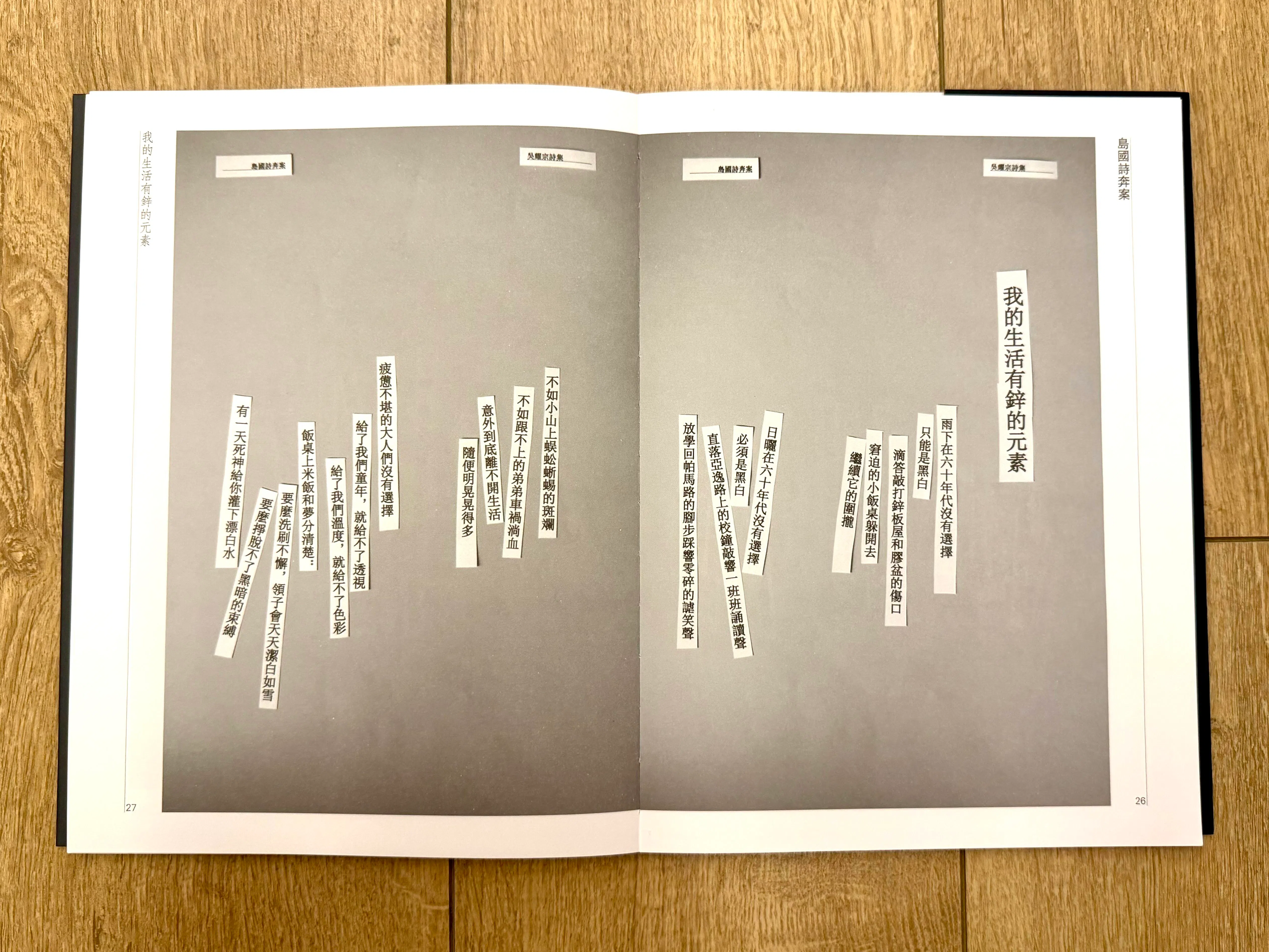

与新加坡同岁的旅港诗人吴耀宗,倡导“诗在民间”的读诗风气。他的最新诗集《岛国诗奔案》集齐天福宫、乌节地铁站、罗弄万国村等本土地点,时而跨越时空认知限制,拼贴故土风云的新鲜事。

在他看来,问题不在于写或不写,而在于如何书写。“诗写组屋,比较容易的做法是围绕着“核心意象”,如“楼下/底层”“鸽子笼”“走廊”“晾衣杆”“电梯”和“垂直森林”之类。千篇一律的表达,既无所创造,也无益文学。”

所以“诗写组屋”,要明确诗歌本质与体裁,跳脱既有的组屋意象群,寻找他人未曾书写的命题、技巧与角度。“好的诗人为难自己,坏的诗人作践诗歌,”吴耀宗说,“唯有前者,才有走向另一文学高度的可能。”

意识形态的国防

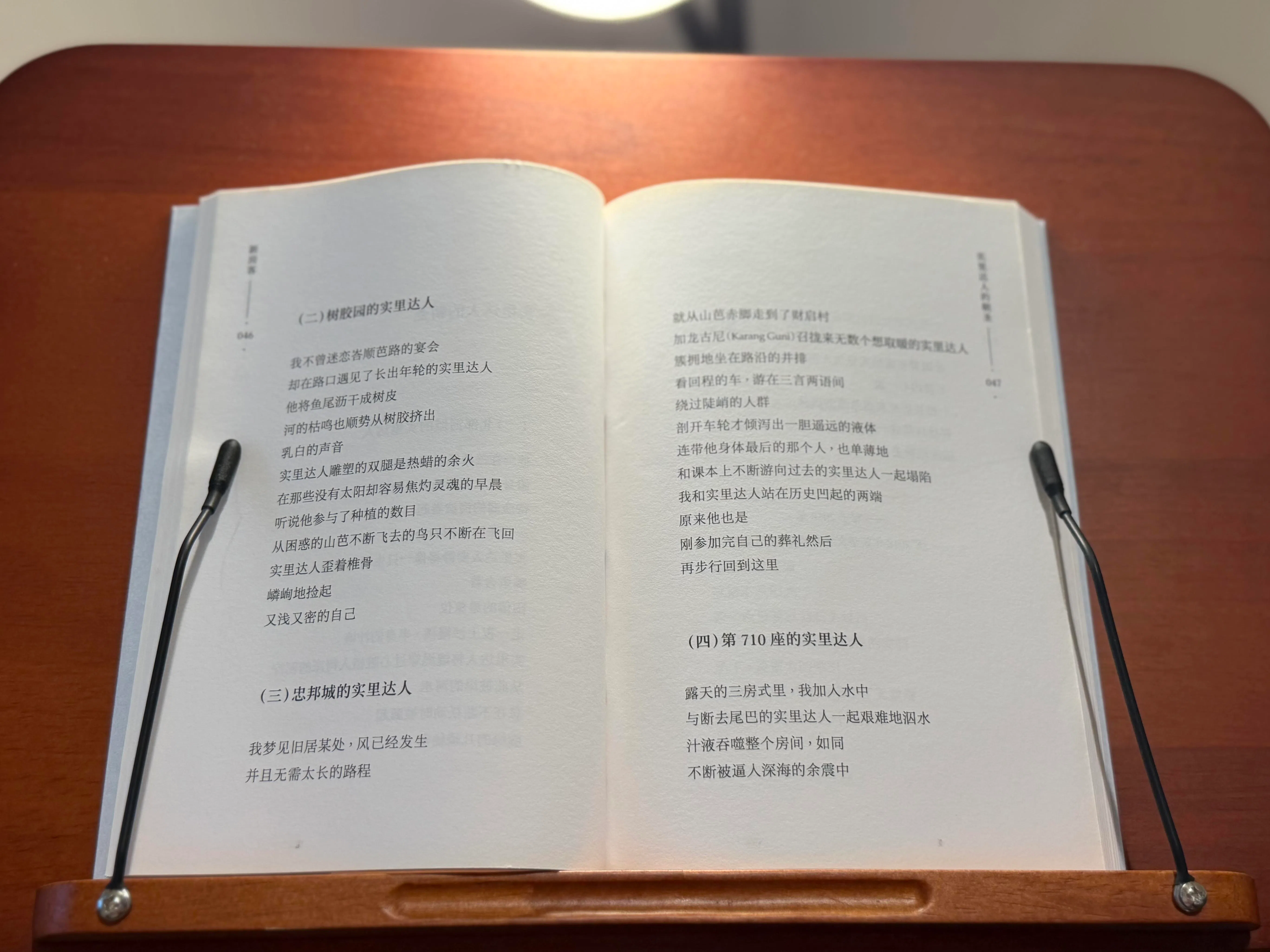

林艺君目前在英国东安格利亚大学修读创意写作硕士。入学面试时,她将自己的组诗《实里达人的朝圣》翻译成英文呈交。面试官对用“组诗”书写新加坡故事感到好奇,直言这种写作方式在英文写作语境中相当新鲜。

林艺君回想起自己的生活经验,总结出组屋制度以“很浓缩的社会形态”,凝聚人们对公平的集体想象,加强与土地的归属联结。组屋是新加坡人生于斯长于斯的所在,它是随时代而变的书写对象,也是必须要被超越的单一意象。

如今在异国他乡的两位诗人,都不断踏入新加坡叙事的河流。或许正如林艺君所说:“组屋的公平制度激发人们对土地的保护欲,这到了写作者的笔锋就成了一种对土地的捍卫,写作也成了一种意识形态的国防。”