华人传统重视孝道,将年迈父母送进疗养院常被视为不孝、逃避照护责任。对铁人名厨陈喜明(56岁)来说,那是他人生中最艰难、最痛苦,也是最沉重的决定。

陈喜明接受《联合早报》访问时说,父亲陈镜松(93岁)在巴西班让批发中心从事蔬菜批发生意大半辈子,年过70才渐渐退下来。他形容父亲是个跑南走北的生意人,就算年纪大了也闲不下来,父亲喜欢四处奔走见朋友。五年前,父亲确诊失智症,脚力也逐渐衰退,生活开始无法自理。

陈喜明说:“我爸以前身体硬朗,现在他连走路都有困难。但他在我心里还是个很强大的人,只是他的强不再体现在体力上。”

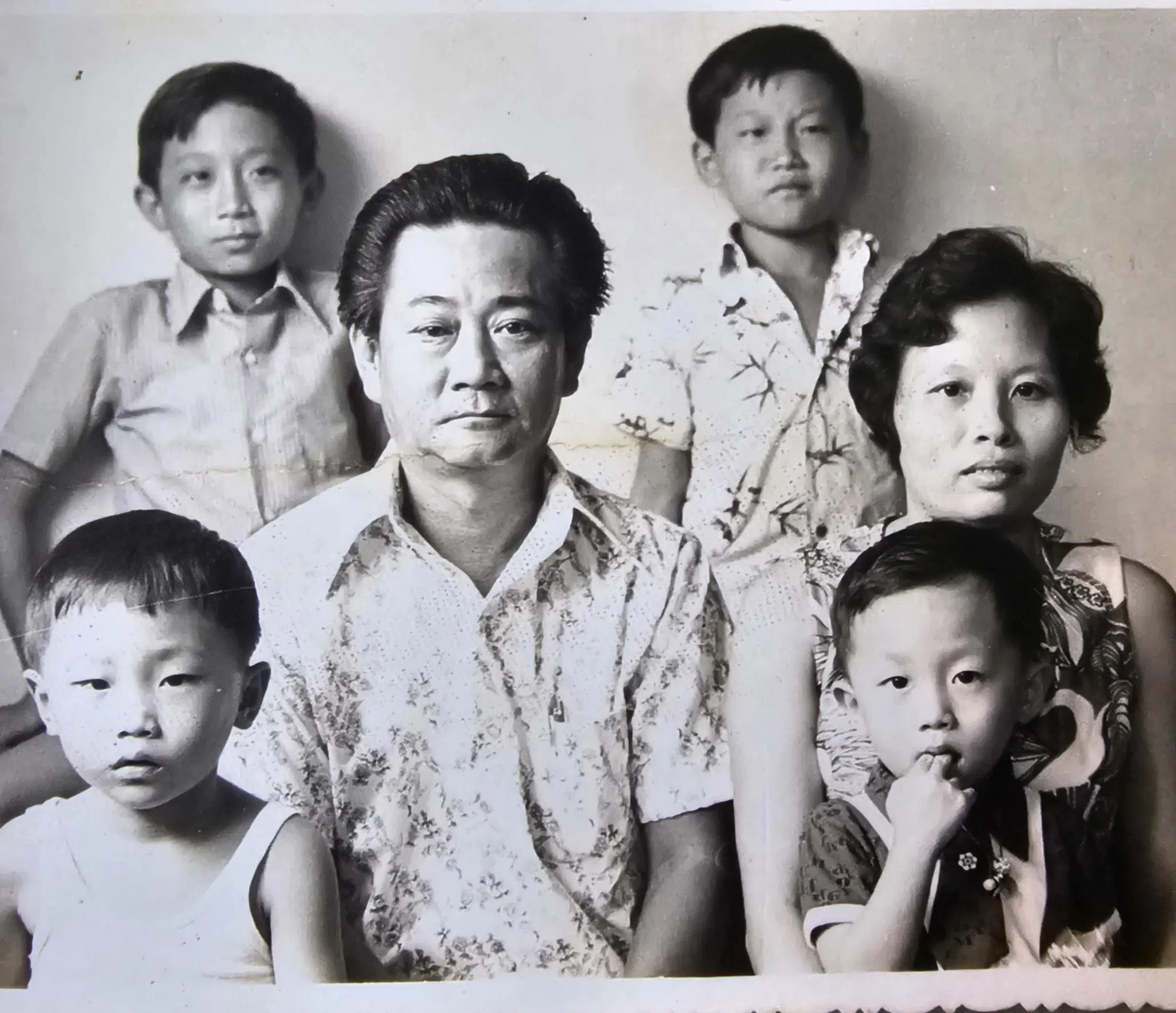

他透露,自己原本有五个兄弟姐妹,他排行老四。大姐在小学六年级时不幸遭遇车祸离世,二哥则在中学时期因黄疸病去世,如今只剩他与大哥和小弟。陈喜明感慨道:“要承受两个孩子相继离世的打击,我的父母展现了令人敬佩的坚强。”

让父亲活得更有尊严

陈喜明的父母之前不住在一起,父亲原本与陈喜明的大哥同住;母亲则跟陈喜明住在一起。兄弟三人起初共承担轮流照顾父亲的责任,当父亲开始行动不便、生活不能自理时,压力变得沉重无比。陈喜明说:“要照顾失智又行动不便的老人并不是件轻松事,尤其当父亲开始无法自行如厕和洗澡时,看护不是一名女佣或家庭成员所能应付的。”

“大哥说可以聘请女佣帮忙。但我想,一个女佣怎么扶得起我爸?如果请两个,费用又太高。”一番权衡后,陈喜明鼓起勇气,向兄弟提议将父亲送进疗养院。

陈喜明坦言,说服大哥和弟弟的过程很痛苦,但他告诉自己,这不是放弃,而是一种责任,是为了让父亲得到更专业的照护。

当下会担心被人贴上不孝标签?陈喜明说:“如果说没有是骗你。我当时也面对挣扎,会舍不得爸爸,但我告诉自己这是责任,我并不是要抛弃他。”

那一刻他明白,如果不这样做,他们三兄弟都会被拖垮。除了工作,他们还有各自的家庭和孩子要照顾。更何况,疗养院设备完善,有专人照护,反而能让父亲活得更有尊严。

“没有人想住疗养院,这是迫于无奈的决定。”陈喜明说。父亲意识清醒时会问他:“我多几天可以回家吗?你可以带我出去吃饭吗?”每当听到这几句话,他就心痛不已。

将父亲送进疗养院后,陈喜明依然没有松懈。在繁忙的日常中,他总会抽出时间看望父亲。他说:“我还是照常去看爸爸,只是去的地方不同,以前是去大哥家,现在要经过疗养院的保安大门。”

陈喜明几乎每天都不辞劳苦探望父亲,甚至会亲自为父亲送午餐。“爸爸吃不惯疗养院的食物,觉得乏味。我偶尔会给他煮他爱吃的卤猪脚,即便父亲牙齿渐渐脱落,他还能咀嚼。”

父子曾形同陌路

虽然父亲已不常记得现在的事,但过去的回忆却依旧清晰。陈喜明说:“有时他会关心我的事业,有时会突然记起我小时候偷他的钱,问我几时还他?”说这句话时,他笑了,但声音里藏不住亏欠。

年轻时的陈喜明曾误入歧途,因吸毒被家人“放弃”,父亲甚至对外说,“这个孩子已经死了”。陈喜明也曾讨厌过父亲,觉得他只懂赚钱,对孩子不关心,父子之间几乎形同陌路。

直到他回归正途,成功戒毒,重新融入社会,工作、成家,并有了自己的孩子。正是在成为父亲之后,他才真正体会到父亲当年对他的失望和苦心,父子关系得以修复。“我终于理解,他不是不爱我,而是对我太失望。”

每逢过年过节,陈喜明会申请带父亲外出用餐。如今他格外珍惜与父亲共度的时光。每次探访,他都提醒自己要全心全意陪伴父亲,用百分百的精神和时间去尽孝。

父亲住疗养院至今五年,陈喜明为此有些看法。他说:“我明白疗养院的食物要满足老人的营养需求,但如果每周能让他们享用一两次他们从小吃到大的本地美食,如沙爹、肉脞面、蚝煎等,他们肯定乐开怀。我曾去某疗养院为那里的老人做健康版的本地美食,我看到他们吃得很开心。”

他也对疗养院的看护人员充满敬意:“他们的工作真的很辛苦,若有机会去疗养院,别忘了和他们说声谢谢。”

别把忙碌挂在嘴边

陈喜明提到,每个人的家庭情况不同,很难说什么是照顾父母最好的方式。倘若真的有那么一天,现实让你必须把父母送到疗养院,切勿心里内疚,但记得要多去探望他,并不断关心和陪伴他们。他提醒,“不要把‘忙’挂在嘴边,那是一个‘致命借口’。”

如果父亲意识清晰,想对父亲说什么?陈喜明哽咽了几秒说:“爸,对不起!我以前真的让你很失望,不能让你在亲戚面前骄傲地说这是你儿子。但我还是想对你说——爸,我爱你。”

陈喜明或许不是完美的儿子,父亲也并非完美,但每顿亲手做的饭菜,每次探望父亲的眼神里,都蕴藏着超越言语的爱与宽恕。