自1941年问世的第一枚“舞伶胸针”起,芭蕾舞便深深烙印在梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)的时间灵魂里。钻石与金的肌理,凝固了一位舞者的跃起——裙摆掀起的瞬间,时间也在随之旋转。

这种对“舞”的痴迷后来延伸至表盘。Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表以双层芭蕾裙结构演绎时间:上层代表时,下层代表分,层层绽放之间,舞伶仿佛在报时的节奏中苏醒。那一刻,机械变成灵魂,珠宝成为呼吸——时间开始舞动。

梵克雅宝称之为“时间的诗篇”,也是一场“腕上的芭蕾”。它象征的不只是制表工艺的极致,更是一种哲学:让技艺与感性共舞,让理性拥有温度。

表盘舞伶变真人演绎

这种对“身体律动”与“时间叙事”的着迷,最终延展为真实舞台。

2020年,梵克雅宝创立“梵克雅宝舞蹈映像”(Dance Reflections by Van Cleef & Arpels)计划,将珠宝与表盘上的舞者化作真实的肉身与意识。该项目旨在支持全球当代编舞的创作、教育与传播,致敬舞蹈作为“活的艺术”所蕴藏的瞬间永恒。

该项目自创立以来巡展巴黎、伦敦、香港及纽约。2025年秋,这场艺术盛典首次登临首尔,与首尔国际表演艺术节(SPAF)携手呈献14部国际作品。这并不仅是一场汇聚当代舞蹈家的艺术节,更像是一面镜子——映照出梵克雅宝一贯追求的精神内核:优雅、秩序、纯粹与时间的呼吸。

其中,中国编舞家陶冶与其“陶身体剧场”以双作《16》和《17》开场, 带来的不是浪漫旋转的芭蕾,而是一种极简到近乎空白的身体冥想。舞者在静止与微动之间,让观众看见“呼吸”的形状。那份冷静、克制与精神张力,恰与梵克雅宝所信奉的“隐形之美”不谋而合——在去除多余线条与喧嚣之后,留下最纯粹的时间与存在。

在这点上,梵克雅宝与陶冶之间,仿佛有一种跨越媒介的默契:前者以珠宝与机械雕刻时间的优雅;后者以身体与意识打磨生命的节奏。

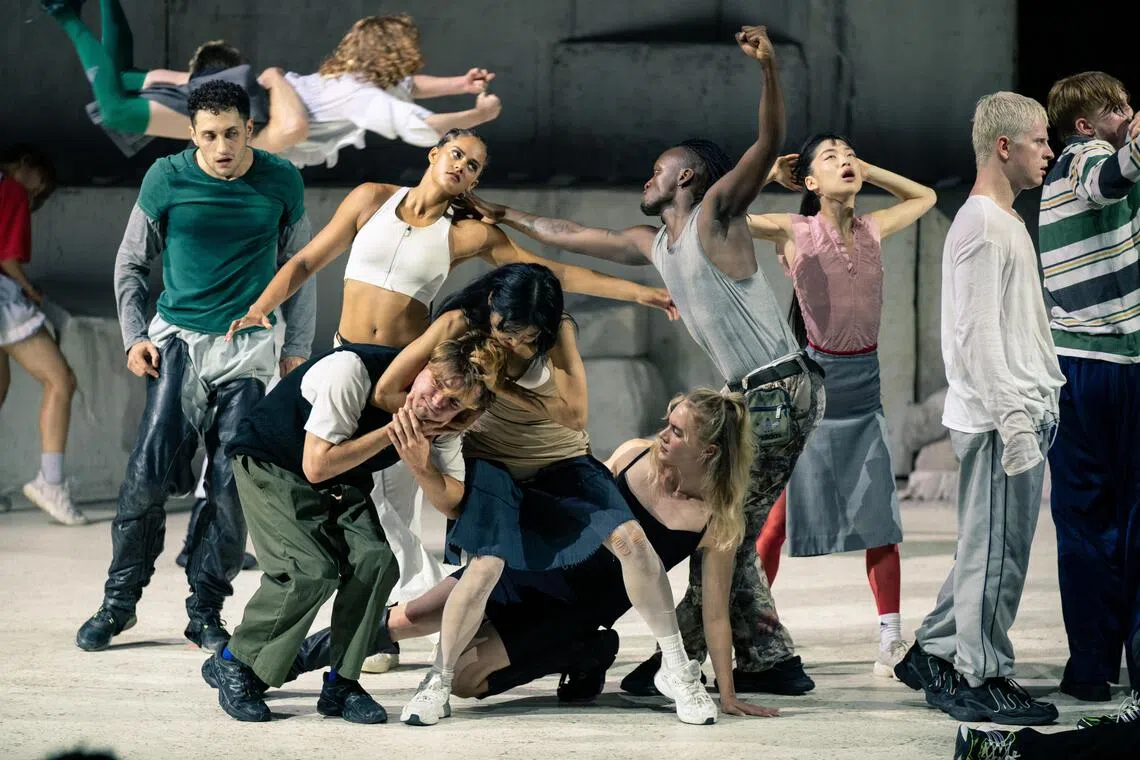

紧随其后,法国马赛国家芭蕾舞团(LA(HORDE))携手电子音乐艺术家罗恩(Rone)呈献“Room With A View”——23名来自12个国籍的舞者,在仿若大理石采石场的舞台上,以身体与电子声波交织出灾难与美的轮廓。

而波兰编舞家奥拉·马切耶夫斯卡(Ola Maciejewska)的“Loïe Fuller: Research”则重访19世纪舞蹈先驱洛伊·富勒(Loïe Fuller)的“Serpentine Dance”,以45分钟无声演出探讨舞蹈的传承与解放。

这三部作品共同构成“梵克雅宝舞蹈映像”的精神坐标——身体、时间与永恒的关系。

陶冶与梵克雅宝共舞

“他们讲奢华,我讲极简;他们装饰,我剥离。但最终,我们都在追求纯粹。”

陶冶在谈及与奢华品牌合作时,语气平静却锋利。他并不回避这种看似矛盾的相遇,反而将其视为一次互相照见的过程:“奢华与极简其实没有冲突。真正的奢华,不在于外表的繁复,而在于精神的纯净。我们都在寻找那个最接近本质的状态。”

在“陶身体”排练厅,空气里常常只剩呼吸声。舞者的呼吸被训练得几乎听不到——那种“接近消失”的状态,反而让能量更清晰地流动。

“停止运动,本身也是运动,”他解释道,“当身体定格时,能量仍在空气里转动。”于是,“陶身体”的舞者学会在极静中起舞,让“无声”成为新的节奏。

他常说:“我不相信技巧,我相信身体的诚实。”这份诚实,来自日复一日的重复——动作重复、排练重复、疼痛也重复。“每天都要重新教、重新练,累,但那是唯一的真实。重复不是消耗,而是再生。就像每天的呼吸,不是浪费,而是活着的证据。”

在首尔上演的《16》和《17》是陶冶“数位系列”最新篇章。在《16》中,16位舞者排成一列,如同生命的脉络不断波动。那股能量在身体间流转,如潮起潮落。而《17》则更为抽象——它引入“声音”,却拒绝叙事。

“我们在探讨身体与声音的关系——不是用身体去‘表演’声音,而是让身体‘成为’声音。”

他回忆道,早年曾有人建议他让每个动作对应一句文字,他断然拒绝:“我不要文字粘在身体上。身体本身就会说话。”如今,在《17》中,17名舞者如同17个发声器。呼吸、摩擦、坠落、惊叹——这些微弱的声音与动作同步,形成一种非语言的共鸣。

那是一种“既近又远”的矛盾感,如同你听见一句熟悉的词,却记不起它的来源。“我们希望观众放弃‘看懂’的冲动,当你不再寻找意义,你就开始感受自由。”

简洁能抵抗时间流逝

陶冶说:“身体是速朽的。我今年40岁,我太太48岁,最资深的舞者跟了我11年。身体每天都在衰老,但意识不会。到了某个阶段,不需要复杂的动作,一个简单的举手、一个呼吸,就能传达深度。”

在他看来,舞蹈不是装饰,而是与身体对话的方式。疼痛与快乐并非对立,而是身体智慧的一体两面。“你要聆听它的疼。疼痛,是身体提醒你它还在。”

他称舞蹈为“劳作”——不是养生,也不是自我陶醉,而是通向纯粹的艰苦之路。“艺术必须难。容易的东西不会留下痕迹。”

从《2》到《17》,每一部作品都像一次数字的祈祷。“我给自己设下规则,比如《18》必须18个人跳,不然它就不是《18》。这是对自己的惩罚。”

他说这话时淡淡一笑,但语气里带着一种信念:“痛苦让人清醒。艺术家要学会与不适共处。”这种“自虐式的秩序”,其实是他对信仰的坚持——信仰舞台、信仰身体、信仰“活着”的证明。

“很多人现在只是想体验舞台,而不是以它为归宿。对我来说,舞台是信仰,不是娱乐。”

陶冶说:“我不希望为‘当代’服务,‘当代’是一个伪概念。人若只活在当下,是一种诅咒。”他更在意的是“时间的集合”本身——不是时代的潮流,而是存在的深层律动。

“我希望50年后这些作品依然被看见,而不过时。越简单的东西,越能穿越时间。就像巴赫的音乐,你不会觉得那是古老的声音。”

这与梵克雅宝的制表哲学何其相似——越是简洁的线条,越能抵抗时间的流逝。

AI复制不了温度

谈到AI与虚拟舞台,他的态度平静而坚定:“AI可以模仿动作,但复制不了温度。”在他看来,“身体”一词在中文里有更广阔的意义——不仅是肉体,更是一种“灵性存在”。

“树有身体,风有身体,机器也有身体。舞蹈讨论的是万物的身体,而不是人的自恋。”当他说这话时,仿佛在谈论一件珠宝的温度——冷却、沉默,却能闪耀生命的光。

“只要人愿意动,我就高兴。”

陶冶看着年轻人在短视频里摆拍、摇摆,笑着说:“哪怕是最浮浅的动作,都是身体的觉醒。亚洲人太拘谨了,我们要学会重新动起来。”

他喜欢看孩子在地上打滚,因为那是最本能的舞蹈。“我们研究的身体语言,其实都源自这些最原始的动作。”

随艺术逃离地球

“艺术是带我们逃离地球的。”这句话听似超现实,却极其真切。

对他而言,舞蹈是一种能量的流动——身体的、时间的、精神的。“当我放弃对意义的追求,身体才真正获得自由。那一刻,你不在地球上,你在宇宙的节奏里。”

这番话,也像是在回应梵克雅宝那枚“星际芭蕾”Planétarium腕表:当行星缓缓绕日运转,当宝石与机械一同呼吸,那是另一种形式的“舞蹈”——宇宙在动,星辰在跳,时间在旋转。

正如陶冶所言:“我们终究都在与时间共舞。”

无论是腕表中的机械舞者,还是舞台上的沉默身影,梵克雅宝与陶冶都在探讨同一个命题——如何让时间拥有呼吸。