新加坡小贩文化2020年12月16日成功申遗,成为新加坡首个“非物质文化遗产”,随后,有关小贩文化的书籍一本又一本相继出版,不禁让人怀疑:本地小贩文化真有这么多可写、好写吗?答案是:可写的多着呢!

2023年出版的《美耐皿——狮城小贩本色》(Hawker Colours: Melamine Tableware in Singapore)探讨小贩中心独有的美耐皿(Melamine,也称密胺或仿瓷)餐具如何在超过半个世纪的时间里,潜移默化地塑造我们的集体小贩中心用餐体验。

此书源自机器人设计师柯利颖2021年国大工业设计系的毕业论文。她对新加坡美食文化与设计课题感兴趣,寻根究底,访到规模最大的美耐皿餐具供应商,挖掘出鲜为人知的小贩餐具历史。

1973年,政府规定小贩不得使用有破损、裂痕的瓷餐具,以防滋生细菌,为不易摔碎的美耐皿餐具开了路。

曾在明地迷亚设厂的义昌铭瓷器塑胶(Yee Cheong Plastic)是最早供应美耐皿餐具给小贩的制造商之一。1969年创业,但在70年代末才进场的豪华工业(Hoover Industries)则在2000年代超越义昌,目前在柔佛设厂,是新加坡规模最大的美耐皿供应商。

浅蓝与粉红是业者最早推出的小贩餐具颜色,如今颜色多达17种。

餐具颜色关乎小贩体验

美耐皿碗盘成了本地小贩文化的符号,其颜色对不同人有不同含义。柯利颖笑说:“我妈妈从小爱吃红山的粿汁,我问她若业者把青柠色碗换成白色可以吗?她立刻说:那就不好吃了,像吃医院食物。”

食客与小贩餐具的颜色有着细致的微妙关系,以往没多设想的人后来也意识到,碗碟的颜色与他们的小贩体验息息相关。除了小贩和食物,美耐皿餐具也构成人们的小贩文化体验。

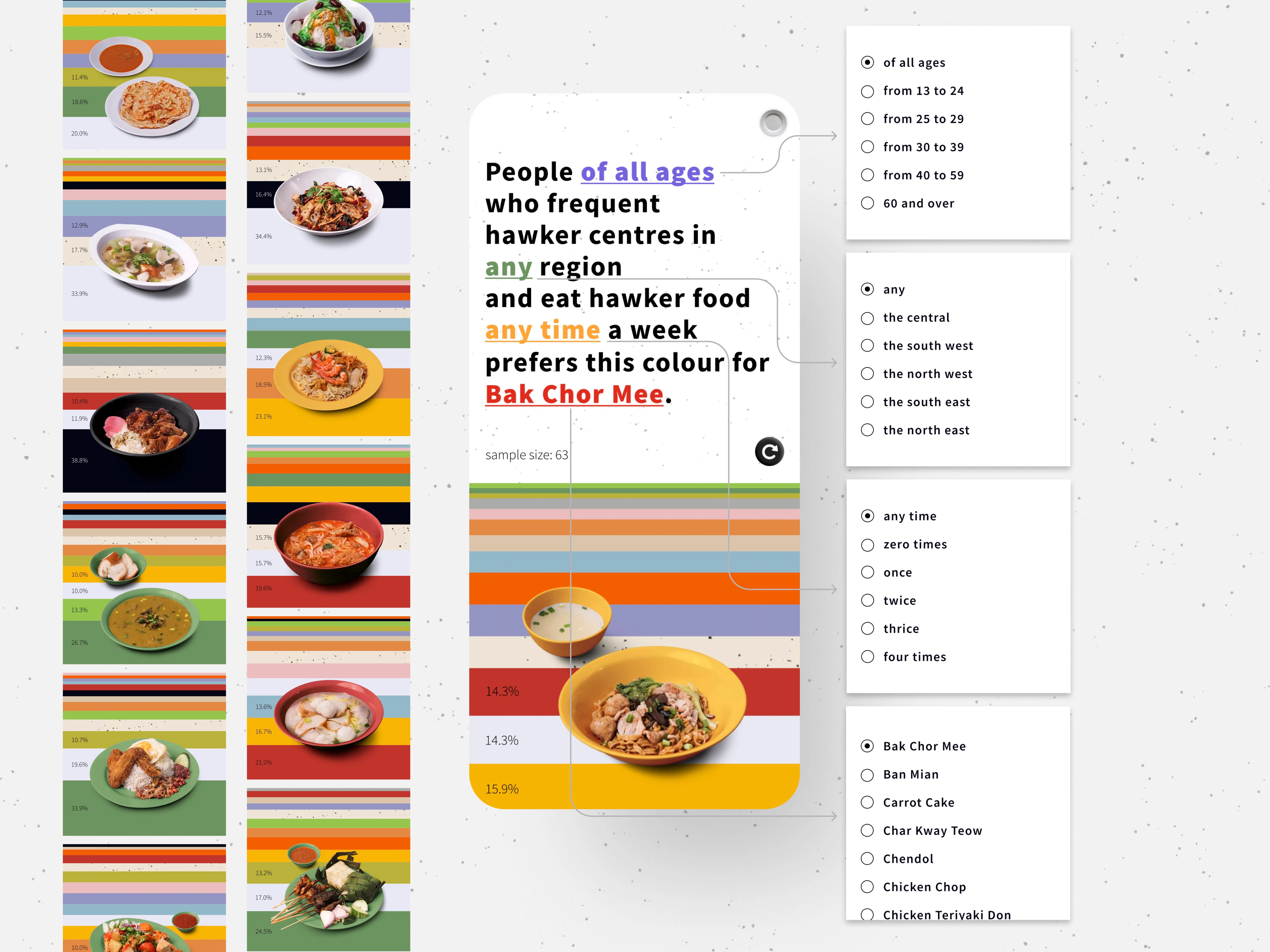

2022年,柯利颖和导师——2018年总统设计奖年度设计师陈彦翰(Hans Tan)申请到新加坡设计理事会的好设计研究基金,由陈彦翰设计问卷,并找人设立网站www.hawkercolours.com,搜集新加坡人与各种颜色的美耐皿餐具的调查、联想与关系。

陈彦翰也找来从事设计书写的夫妇——In Plain Words创办人庄裕康(Justin Zhuang)和黄慧珊(Sheere Ng),由他们走访小贩与美耐皿商家,完成《美耐皿——狮城小贩本色》这本独具一格的小贩文化书籍。

小贩个人特色败给效率

由于岛国各个小贩中心对餐具的需求量大,因此只有新加坡的美耐皿餐具出落得五彩缤纷,这在其他国家看不到。

黄慧珊说:“不同颜色的美耐皿碗盘在本地食客心中代表了不同的经典美食,同时也蕴含许多小贩业者的智慧和创意。颜色提供辨识度,不少食客认得碗盘的颜色,为小贩塑造品牌形象。譬如麦士威熟食中心的阿仔海南鸡饭从招牌到碗盘都用统一的浅蓝色,因为蓝色是业者最喜欢的颜色。金文泰448小贩中心的顺利粥店则用八种颜色的碗来区分不同口味的粥品,方便头手辨认,提高效率。”

庄裕康说,餐具颜色是不少小贩树立个人特征的方式,也是小贩文化的一大特色。然而近年来一些小贩中心实施中央洗碗服务,导致小贩不再保有自己的餐具,而是每天直接向供应商预订所需碗盘。

为了员工的便利与效率,小贩中心的餐具颜色越来越少了。

庄裕康说:“有些受访小贩认为碗盘的清洗问题更棘手,只要能解决,用什么颜色的餐具都一样。有的则很想用回沿用多年的碗盘,保留个人特色,但无奈必须跟着大队走,由不得他们选择。”

相关内容:

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。