上个世纪60年代的新加坡河岸,与现在的景象完全不同。大大小小的船只,停满了新加坡河口,栈房、店铺、碾米厂、锯木厂、船厂等各类商号,纷纷在河畔矗立,其中包括富甲南洋的陈慈黉家族创立的陈元利行。

当年一个穿白色正装的男孩——陈克湛,常来陈元利行米铺消磨时间。他是陈元利行的小少爷,高祖父陈慈宗是陈慈黉的堂兄,乃陈元利行的第一代掌权人。

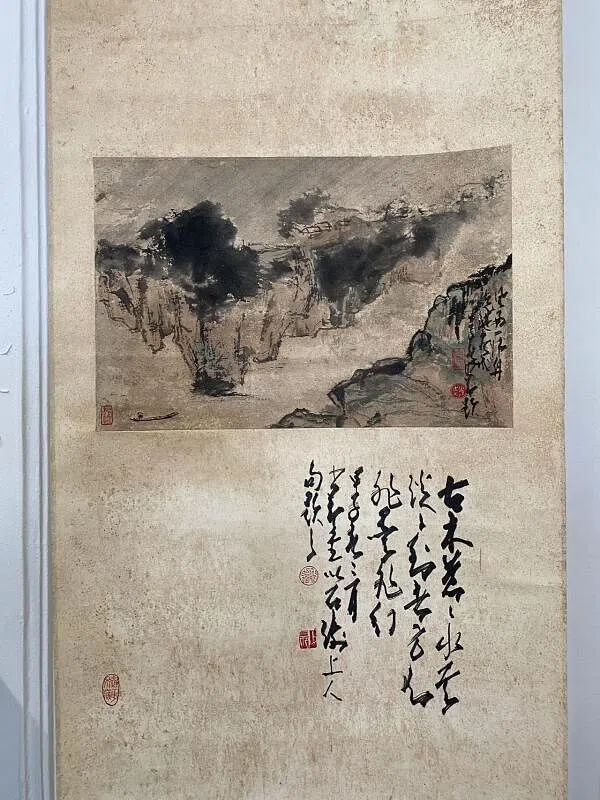

陈克湛来米铺,并非对河口码头或热闹的商行感兴趣,而是喜欢老店门上挂的牌匾与店里的书画,欣赏上面的文字、书法和雕刻工艺。南洋的侨商,远离故土做生意,也不忘带上中华优秀传统文化。

陈克湛在家里16个兄弟姐妹中排行第15,从小喜欢的东西就同旁人不一样。三四岁时他就懂得把玩叔公的鼻烟壶;在太姑奶奶打牌时,他静静坐在一旁,观察的,却是姑奶奶们手上的古董手镯。长大一些,他看上了家里的字画,但父亲陈松锐严肃地说:“这些东西是祖先的,不是你的。你想要,就得拿钱来买。”

还在读小学的陈克湛因此很早就学会自己挣钱,给低年级的学生补习;9岁时,便用自己挣来的200元,从父亲手上买下郑板桥诗抄。

一直以来,人们对陈克湛他的认识,更多是当代杰出水墨画家、天猛公艺术基金创办人,可他的人生故事,有超越黑白的传奇色彩。

文化是自然的存在

陈克湛幼时住在史各士路(现在的喜来登酒店隔壁),相邻的七栋洋房都住着陈家一族。陈家是传统大家族,家规森严,陈克湛早上6点就得起床陪祖母吃早餐,衣服要笔直不能有一点皱痕,经过祖宗照片前要鞠躬,长辈安坐后晚辈才可以坐……

上个世纪六七十年代的新加坡,思想文化已相对开放,但陈家祖辈还保留着晚清大家族的祖训和传统家规。在这样的环境长大,陈克湛认为对他影响最大的,是纪律和文化。

陈克湛记得父亲说过:“做生意一定要先把人做好,有了这样的纪律,做什么都可以。”

生长在充满中国传统文化的家庭里,陈克湛说:“历史、文物、文化在我生活中是自然存在的。没有历史,就没有现在,所以历史的传承很重要。”

成艺术家全靠自己努力

很多人以为,陈克湛之所以能成为全职艺术家,包括成立天猛公艺术基金会,是因为家里环境优渥。

陈慈黉家族确实是享誉南洋的华侨大家族,经六代而不衰。陈家在汕头的祖宅被称作“岭南第一侨宅”“潮汕小故宫”,占地面积2万5400平方米,共有厅室500多间,据陈克湛描述,需要雇四个工人,专门负责开关窗户,早上依次把窗户打开,再依次把窗户关上,一天就过去了。

但陈克湛能成为艺术家,完全是靠自己的努力。

17岁时,陈克湛决定要成为一名画家,当时遭到全家人反对。陈克湛的父亲认为他喜欢写字画画是好的,但要作为职业却万万不行,直言:“1970年代的新加坡,要找一份工作都难,你还想做艺术家?”

陈克湛不放弃,找来家中辈分最高的太叔公陈立纲做说客。他回忆说:“当时,太叔公坐在大位上说‘画画犯法吗?你们干吗这么紧张?你们就不给他一分钱,让他去画,看他能不能生存下来。”

就这样,陈克湛从家里搬出来,在丹戎巴葛租了一个小房间,买了几箱快熟面和罐头,吃、睡、作画都在这个小房间里。陈克湛回忆:“那时候我一门心思作画,后来拿去参展的画居然卖了80块钱。哇!开心了好几天。”

服完兵役后的奇幻旅程

靠着把画放在画廊寄卖,陈克湛生活有了保障,1981年服完兵役后,陈克湛拿着手上的一点积蓄到了日本,开始了他的一段奇遇之旅。

在东京一家书店,陈克湛认识了爱新觉罗·景嘉(中国末代皇帝溥仪的堂弟),在他的帮助下,陈克湛在日本生活了一年,见到了许多日本收藏家,看到了许多优秀书画作品,包括傅抱石、齐白石等名家的画。

离开日本后,陈克湛又去了香港,“我本来想到艺术学院进修,但却遇到了冯康侯。”

冯康侯是著名篆刻家、书法家,他看了陈克湛的作品后非常欣赏,提出不收学费,让陈克湛敬杯茶,就把他收做学生了。之后冯康侯又把陈克湛介绍给了杨善深、赵少昂、黄君璧等当代著名画家、书法家。

陈克湛说:“在画画的道路上,我遇到很多贵人,得到很多馈赠,对我来说,艺术就是要大家分享的。”

保住艺术的自留地

1983年,陈克湛回到新加坡定居,辗转搬到天猛公路24号的黑白屋里。这是英殖民时期留下的建筑,年久失修,不太有人愿意住,但陈克湛喜欢老建筑独有的历史文化气息。

2002年,有关单位计划收回天猛公路黑白屋作为商业用途,但在陈克湛的努力下,天猛公最终保留住了田园牧歌式的安宁,成为艺术的自留地。

陈克湛租下天猛公路22、24、28号黑白屋,并于2009年成立了天猛公艺术基金会。三栋老房子延续了陈克湛的审美风格,每一寸空间都填满了他多年来收集的字画、书籍、家族传承物和古董,成为艺术家们创作的灵感之源。

艺术家帮艺术家

陈克湛认为,天猛公艺术基金会不算是一个慈善机构,基金的作用不是“赞助”,而是“分享”。他从小就从建设家乡、兴办学校的长辈身上学会“分享”。9岁时,陈克湛用自己的零花钱,给贫困的同学买课本、买校鞋;中学时,他到监狱义务帮助吸毒者;1980年代,他刚刚住进天猛公路24号时,就已经邀请艺术家到自己的家里生活,寻找灵感,进行创作。

2012年,陈克湛举行个展“集云”,售画所得的150万元全部投入到天猛公艺术基金会。陈克湛并不担心基金会的未来,他说:“基金会能存在多久不重要,重要的是它创造的涟漪效应。”

天猛公的艺术家驻留项目把世界各地艺术家邀请到新加坡,让新加坡成为他们的灵感之光;这些艺术家之后把在新加坡受到的启迪带回自己的国家。同样的,新加坡艺术家通过驻留项目,和来自世界的艺术家成为朋友,互相成就,互相影响,进而丰富了新加坡的艺术。

陈克湛说:“我曾经很口渴,因此我了解他们的需要,他们的痛苦。”

其他内容:

此文摘录自2023年3月刊登在联合早报的《陈克湛 超越黑白的艺术人生》

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。