在本地,越来越多厨师和餐馆正以全新方式重新演绎传统马来料理。他们将祖母厨房中熟悉的家常风味带入现代餐饮环境,巧妙融合优质食材、精致摆盘,甚至西式烹饪技法,为经典马来菜式注入新生命与时代感。

本地马来美食文化研究者、以及两位投身于现代马来料理创新的本地厨师分享见解,现代马来料理如何在坚守传统与再诠释之间寻求平衡,走向更多元、开放的未来。

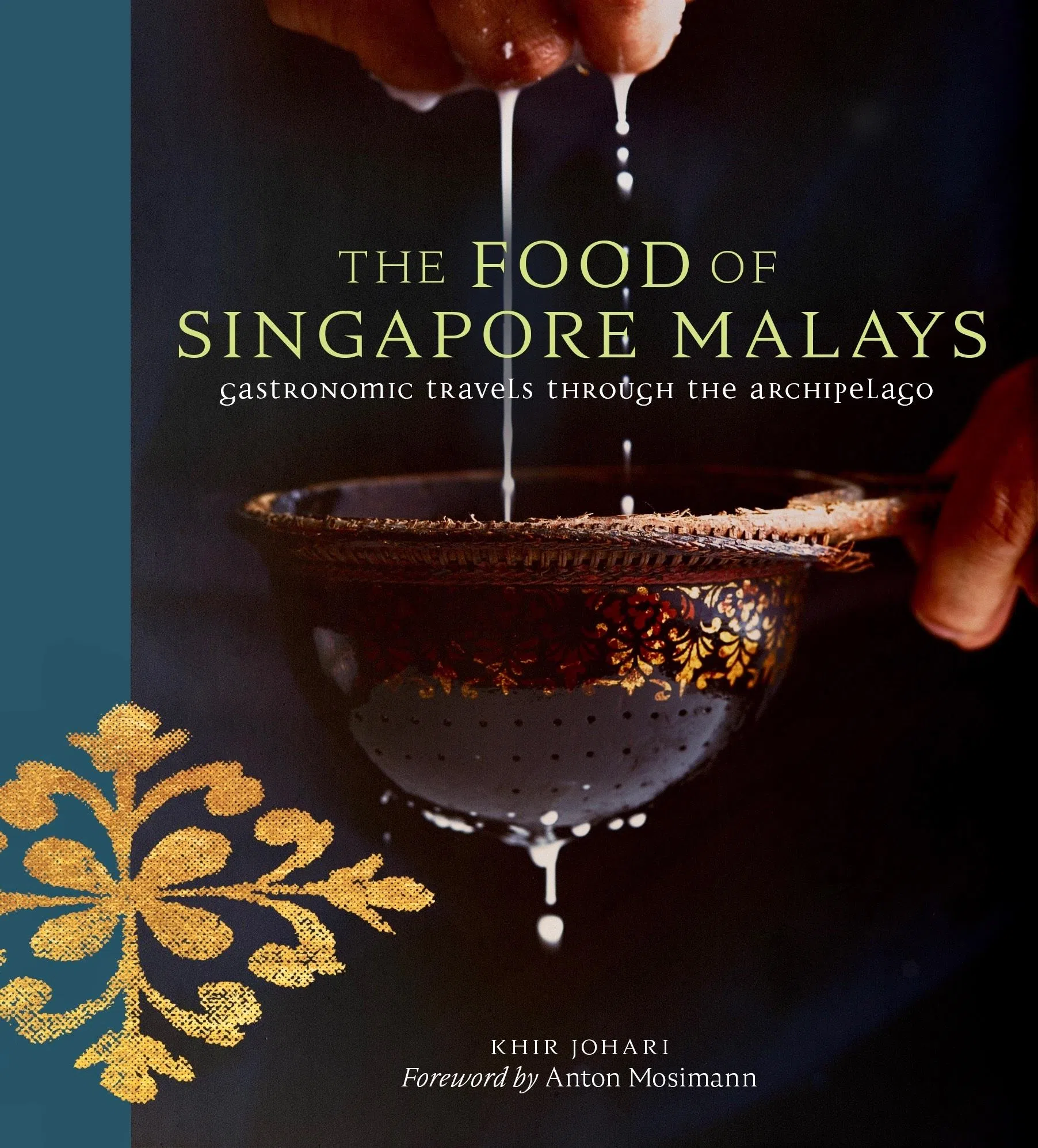

本地马来美食文化研究者希赫·卓哈利(Khir Johari)凭借其获奖著作(The Food of Singapore Malays: Gastronomic Travels Through the Archipelago)《新加坡马来人的食物:穿越群岛的美食之旅》,为本地餐饮界注入深厚文化内涵。许多餐饮业者不仅将这本书视为食谱的参考,更视其为理解菜肴背后历史与文化脉络的重要指南。

希赫受访时指出,新加坡马来饮食的发展轨迹与国家社会结构的演变紧密相连。随着社会从传统农业形态迈向现代都市生活,日益加快的生活节奏不仅重塑厨房在家庭中的角色,也改变人们饮食方式。例如,传统需手工捣制的香料(rempah)如今多以搅拌机代劳;马来米糕(nasi impit)也由原本自家手工制作,转变为市售真空包装产品;许多原本可从自家后院或沿海采集的食材,如今依赖标准化供应链,部分甚至逐渐淡出日常餐桌。

然而,希赫也观察到一种令人振奋的趋势:越来越多年轻一代厨师正主动回溯传统,努力挖掘那些濒临遗忘的食材与手艺。他们以现代视角重新诠释经典菜肴,不仅展现创意,也体现出对文化根源的尊重与传承。

新加坡马来料理的独特性也体现在其多元根源。来自爪哇、巴韦安、武吉斯、米南加保等民族的烹饪传统,在多元种族社会与城市化进程中交汇融合,形成具有本地风格的马来菜系。同时,它也不断受到华人、印度人、欧亚裔等族群的影响,使本地马来料理呈现出混融而独立的面貌。

在此基础上,希赫强调,现代厨师在重新诠释传统菜肴时,不应只关注外在形式的创新,更应体会马来料理背后所承载的世界观与生态智慧。以看似朴素的椰浆饭为例,它并非仅是日常家常菜,而是一道象征陆海协调、讲究营养均衡与尊重自然循环的文化缩影。唯有理解这些深层的文化意涵,菜肴的再创作才能不仅有新意,更有根、有魂,成为对传统真正的致敬。

传统、创新与现实交叉口

希赫说,对于年轻马来厨师来说,他们正处在传统、创新与商业现实之间的交叉口。一方面希望传承祖辈的传统菜肴,另一方面又需面临现实考量。马来料理工序繁复,食材难找,经营上存在挑战。但正因如此,它才如此独特,值得在未来餐饮中占有一席之地。

他提及一些逐渐被遗忘的传统菜式,例如:Halua,未熟蔬果制成的糖渍甜点,传统用于仪式场合;仁当(Rendang)除了常见的牛肉版本,还有pucuk miding嫩蕨、波罗蜜、贝类等多个版本;Air Batu Katong曾流行于加东公园沐浴节(Mandi Safar),由燕菜丝、刨冰,以及玫瑰、橙子、柠檬等糖浆制成,随着传统节庆消失而淡出人们记忆。

希赫也强调,所有伟大的饮食传统,其实都起源于朴素的日常:田间地头、村落厨房、家常饭桌。“寿司最初只是保存鱼的方法;法国料理源自乡间的农家菜,经过长期演化才成为如今的‘精致料理’。马来饮食也不例外。它本就蕴含非凡的技艺与智慧。我们的祖母无需食谱,凭经验和直觉在香料中调和数十种食材,这种智慧本身就是一种‘精致’。”因此,马来料理精致化,是原有技艺与复杂性的呈现。当料理被剥离历史与社群,只剩下味道与外观,它便容易失去根基。但若厨师用心理解背后的故事与技艺,精致餐饮反而成为文化延续的平台。

希赫希望大众对马来料理的了解能超越对几道主菜的认知,更深入理解马来烹饪的多元与深度。“我鼓励人们追问每道菜的来源、传承与背后故事,因为这些提问正是重新发现传统、唤起对失落技艺与食材兴趣的起点。”

为推动区域饮食文化交流,希赫创办Serumpun研讨会,汇聚东南亚厨师、历史学家与作家共探传统饮食。去年研讨会聚焦罕见的鲥鱼(terubok),其鱼籽曾被誉为“马来群岛的鱼子酱”。第二届研讨会将于今年10月25日在新加坡亚洲文明博物馆举行。

为创意留出空间

本地马来明星厨师Chef Bob自幼受母亲影响,在厨房中体会到食物承载的爱与温暖,也因此种下对烹饪的热爱。

踏入餐饮业后,他始终被熟悉的马来风味所吸引。“马来料理让我有家的感觉,我决定要传承并提升它。”

Chef Bob认为,马来料理讲究风味、文化与记忆之间的平衡,既要尊重传统食谱,也要为创意留出空间。最近,他与花柏山休闲集团旗下位于圣淘沙西乐索海滩的Good Old Days餐厅合作,重新演绎多道传统菜式,在保留本质的同时融入现代元素,吸引更多食客。例如,他将亚参辣鱼(Assam Pedas)变成意大利面,或将椰浆饭与炒饭结合成“椰浆炒饭”(Nasi Lemak Goreng)。

Chef Bob强调:“马来料理的灵魂在于丰富层次的风味和背后故事。每道菜承载着历史——可能是迁徙记忆、节庆回忆或家庭传承,这不只关乎香料或椰浆,而是食物如何把人们聚在一起。”

他指出,现代马来料理的革新不只在摆盘,更在于理解根源并重新诠释,例如选用不同蛋白质部位,或以新方式讲述传统故事。

他也观察到,越来越多年轻新加坡人和国际食客对马来料理感兴趣,掀起一股“传统复兴”的风潮。人们希望以新颖方式享受这些熟悉的味道,同时不失原汁原味。

“我构思菜肴时,总从一个问题开始:这道菜的故事是什么?理解故事后,再寻找可创新的细节,如摆盘、口感层次或引入新食材。”对他来说,尊重传统不是守旧,而是在理解本质后有意识地再创作。

若要用一道菜代表他对现代马来料理的理解,他会选“亚参意大利面”——大胆、出人意料,同时充满传统底蕴。这道菜自上月在Good Old Days餐厅推出以来广受欢迎。

Chef Bob也说:“我们身处多元文化中,意味着不断学习与进化。”他指出,马来料理本就是融合的产物,在新加坡更是每天被新理念和食材塑造,这赋予厨师们以全球视野、又富个人风格的方式,重新演绎经典菜肴。

被问到影响他最大的菜肴时,他毫不犹豫地说:“是我已故母亲做的巴东风味牛肉仁当。她总在开斋节前三天开始慢炖牛肉与香料,一直熬到酱汁浓稠如肉干,再回锅收味。那份耐心与对传统的坚持,深深影响我今天的烹饪方式。”

Chef Bob相信马来料理具备走向国际的潜力。“它需要更多曝光和精致度,但不能失去其文化根源。”他呼吁更多厨师与餐馆,以新颖而尊重传统的方式,呈现现代马来料理。

【副文】非马来裔厨师:不为新奇而改变传统

我国多元文化交融,马来餐成为各族群的共同文化语言。新加坡风味餐馆椰子俱乐部(The Coconut Club)正是这种文化融合的美味缩影,餐馆非清真认证,菜品不含猪肉和猪油。

餐馆主打新加坡美食,菜单中不乏马来风味菜式。椰子俱乐部管理合伙人兼The Lo & Behold Group餐饮总监谢福龙受访时解释,餐馆主打的“新加坡菜”是一个国家多元文化身份的反映,它包含马来人、华人、印度人、娘惹、欧亚裔等多重影响,是生活与记忆的交汇。

谢福龙说,马来料理对新加坡风味文化有很大影响,尤其是国人对香料,参峇和层次丰富菜肴的喜爱。在椰子俱乐部,这种影响体现在许多方面,如:餐馆自制香料酱,以及常用的月桂叶(daun salam)、火炬姜花(torch ginger) 等香草,都是马来料理的核心元素,承载着文化意义。“要做好香料需要时间和技巧,无法被取代或简化;而炭火烧烤的烟熏风味是现代设备无法复制的,只有用心传承和适当调整,才能让这些饮食传统延续下去。”

餐馆菜单中的Iga Bakar(烤牛肋) 使用优质牛小排,让香料酱的细腻风味充分体现。牛肉先低温慢煮再用炭火烤制,增添烟熏香。这道菜保留传统做法,通过食材的选择加以提升。”

另一道杂菜沙拉Gado Gado也有现代呈现。主厨使用新鲜卷心菜和其他生蔬菜,取代传统煮熟菜叶,带来更清爽轻盈的口感;花生酱则用新鲜香料现做,既保留原始风味,又更符合现代食客对清新与平衡的追求。

身为非马来裔厨师,谢福龙认为:“厨师在处理非自身文化料理时,须抱持尊重与学习心态。厨师应尽可能了解菜肴的来源,并且对做法保持透明。烹制现代马来料理时不是为了标新立异而去改造,而是在保留风味本质的同时,让它更贴近时代,让更多人能够接受。”

他也说,马来料理其实有很深的内涵,但这些并不容易被看见。“很多烹饪技巧、食材运用和历史背景都没被记录下来,尤其英文资料很少,所以常被忽略。很多人不知道这些菜肴背后其实费了多少功夫,如多重准备工序、香料的平衡、还有发酵技术,这些早在流行之前就已经是马来烹饪的一部分,腌鱼(pekasam)、天贝(tempeh)、椰花酒(toddy)等都是例子。我们对马来料理的了解,其实只是冰山一角。”

谢福龙认为,越来越多厨师和餐馆正努力展现马来料理的复杂性。他说:“人们的好奇心增强了,也更有兴趣了解食物背后的故事和传统。这是个好现象,希望这能带来更多记录、学习和创新的机会。”