2023年年初,新加坡国立大学中文系学生提前上了一门论文“速成班”。这场由中文系同学会举办的论文讲座,吸引了大约68名本科和研究生线上参与。同学会邀请了两位资深和经验丰富的国大中文系教授,容世诚教授和沈瑞清助理教授担任主讲人,与学生交流和分享写论文的小贴士,让他们在新学期伊始就为期末论文做好准备。

此次讲座的安排新颖,前部分是比较抽象的理论框架,讲座后半部分则是实践环节,以实例进行说明。

第一位出场的容世诚教授开宗明义,以生动有趣的口吻向大家介绍讲座。国大中文系的科目一直都以汉学和汉语为划分,但容世诚教授和沈瑞清教授希望打破汉学和汉语之间的界限,因为学问是互通的,一篇好的论文没有汉学或汉语之分。

容世诚教授认为,写论文必须先有正确的心态。他一再申明大学教育的初心并非职业训练,而是追求“真理”,写论文的意义,就在于为人类创造新知识。他简明扼要地点出一篇好论文须具备的基本条件,包括三点:原创性、严谨性、可言性。原创性分为两种:材料和分析上的原创性。这可以是寻找研究空缺,或是从旧材料中发掘新问题,看出新概念。找到好题目,想到如何从新颖的视角出发,就是成功的一半。严谨性,形式方面要专业,符合学术规范;而可言性,指内容方面要言必有据。

为了让学生易于理解,容世诚教授在谈及写论文的步骤时,用了金字塔的譬喻,最底层先是要定下研究范围,想想自己对什么领域感兴趣。第二步是收集前人写过的论文,“站在巨人的肩膀上”,通过文献回顾,尝试找到问题。

堆砌数据让读者陷入困惑

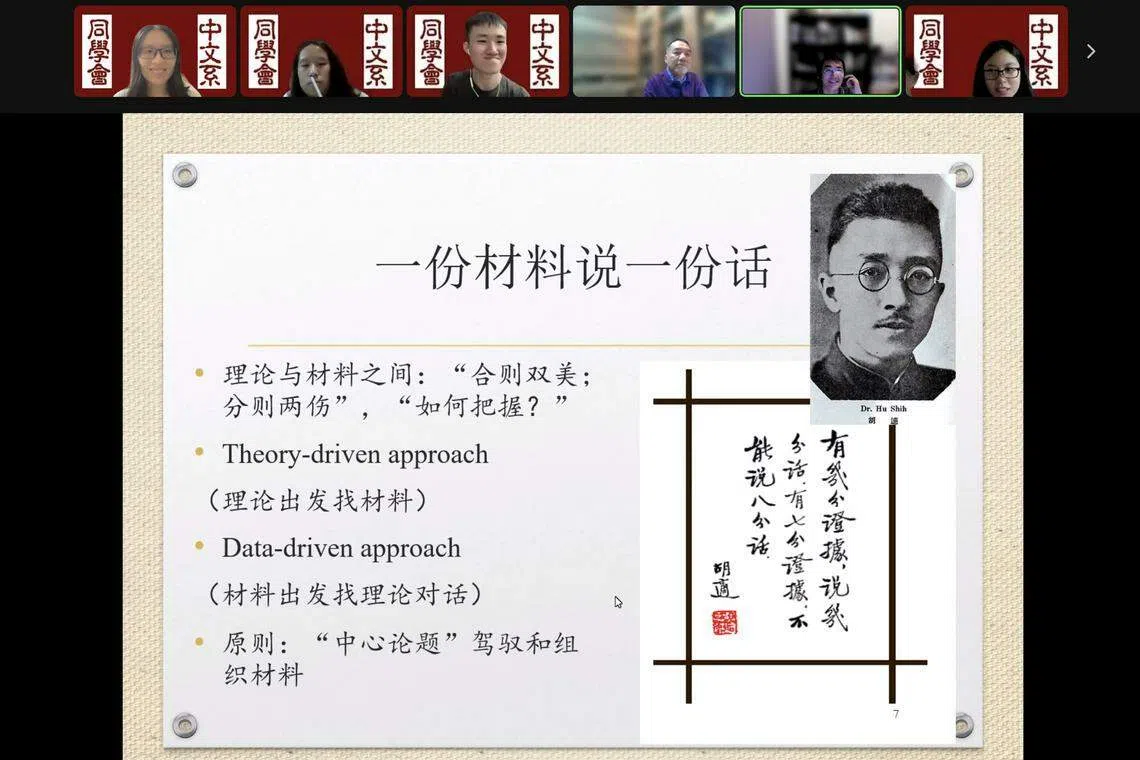

沈瑞清助理教授提到写论文的两种方式。第一种是从理论出发,然而这不是空谈理论,而是用理论更好地解释材料和论点。很多初学者犯的常见错误便是未能紧密结合理论和材料,导致论点的阐述不理想。他说,学生提出看法或论点时材料不足,文章会变得很空洞无物,必须有实际材料来支撑,才会是一篇出色的论文。第二种数据为主导,顾名思义,以数据诠释论文主题和观点。教授提醒:堆砌数据不仅没有正面效果,反而让读者陷入困惑;要有清晰的观点脉络,才能赋予数据意义。

撰写论文的三大步骤为:收集文献、文献回顾、文献主题。文献回顾后,题目往往须要调整。若前人写过类似课题,为保证原创性,学生应把题目细化、具体化,或采取综合比较的策略。学生应力争提出新看法,避免老生常谈。

另外,沈瑞清助理教授也提到如何进行文献回顾:学生应竭泽而渔,尽可能收集所有重要的文献,各种语言的文章都应该参考。搜集资料时要从作者出发,到该领域重要学者的网站寻找他的主要思想以及最新综述。

“多读多听多想”

有奖问答环节中,同学们皆抓紧机会踊跃发问。被问及如何突破瓶颈 ,容世诚教授的贴士为“从兴趣爱好出发”,课题也需得是真正令学生愿意琢磨思索的,能保持研究激情很重要。沈瑞清助理教授也认同“兴趣是最大的动力”,学生需要脱离人云亦云的状态,找到自己的领域,方能大放异彩。

中文系大山学生刘清音说,对如何找到合适的理论感到困惑。容世诚教授认为,理论的作用是让读者看清一种现象,支撑作者的观点,探索课题的新鲜谈法,并非要理论不可。他用十字架进行比喻,上到下是从古到今、东到西是不同地域和文明的色彩。他鼓励学生在完成课业之余,旁听其他学系,了解不同领域研究界的现状。“多读多听多想,只要眼界开阔,遍地是黄金!”

(作者是联合学生通讯员)