年轻人开设YouTube频道已不是新鲜事,有人介绍美食、时尚,有人直播旅游体验。作为文学爱好者,李心仪(22岁)和邵馨宁(23岁)五年前开设频道“小明的右脑”,分享文学与阅读心得。

“改革”文学课

李心仪和邵馨宁是高中同学,也是《联合早报》副刊校园写作项目“字食族”的作者;两人都喜欢文学,曾一起修读华文和英国文学,浸濡在东西方视角中,通过阅读认识不同的世界。在两人看来,相比于英国文学灵活、沉浸式的教学方法,华文文学的课程设计显得枯燥。学了文本背下来,主要为了应试,很难接触到文本本身,缺少让学生自己探索和理解的空间。

为了带来改变,两人当时特别跑到教育部与负责文学课程的老师交流,后来了解到因为结构性原因,课程设计不得不如此,应试教学在当下或许是最优解。聊完过后,两人一脸迷茫地坐在教育部门口的台阶上,心中五味杂陈。沉思一阵决定,“既然在体制内无法改革,不能自上而下,或许我们可以从下往上。”

受到YouTube频道“Crash Course Literature”(用视频讲解某种理论)的影响,当年十七、十八岁的李心仪和邵馨宁决定开设频道做中华文学版视频,起名叫“小明的右脑” (YouTube@xiaomingsrightbrain),通俗好记。“小明”是作文里常用到的名字,右脑通常用来做创意。

“小明的右脑”像是二人的文学大观园,每期内容以轻松有趣,略带调侃的语气介绍文学与哲学、诗歌发展史,分析小说、比较文学、美学入门等,也不定期推荐阅读书目。后来得知这些视频被学生推荐,拿来在文学课上做讨论,两人很欣慰借助不同媒介的分享,能够提供探索求知的新角度。

纯粹阅读冲击大

时至今日,相距两地,李心仪去年完成了义安理工学院电影与传媒学院的电影制作课程,邵馨宁在美国耶鲁大学修读文学和认知科学,今年9月升读大三。视频系列能够坚持做到今天,动力源于两人对文学和阅读最单纯的兴趣与好奇心,也希望为社媒中文圈制作文学内容。

李心仪的文学之路从写作开始,最开始喜欢读诗歌,也尝试写诗。“文学的写作方式、联想力吸引着我,诗歌在意象之间的跳跃是很新鲜的体验。在开始阅读之前,从来没想过原来别人是这样看世界。”后来随着阅读量增加,渐渐来到苏格拉底式的结论——“我知道自己什么都不知道。”

读得越多才发现懂得越少,李心仪说自己渐渐开始看不懂诗,或者理解得很浅。她停止写作,希望能够阅读更多,了解更多,继续吸收养分。她中英双语一起读,不偏向任何语言,也考虑加入第三种语言——日语,扩展探索的边界。在书籍之外,李心仪修读电影,平时也喜欢看电影。电影作为一种动态文本,也会带来思想上的冲击。

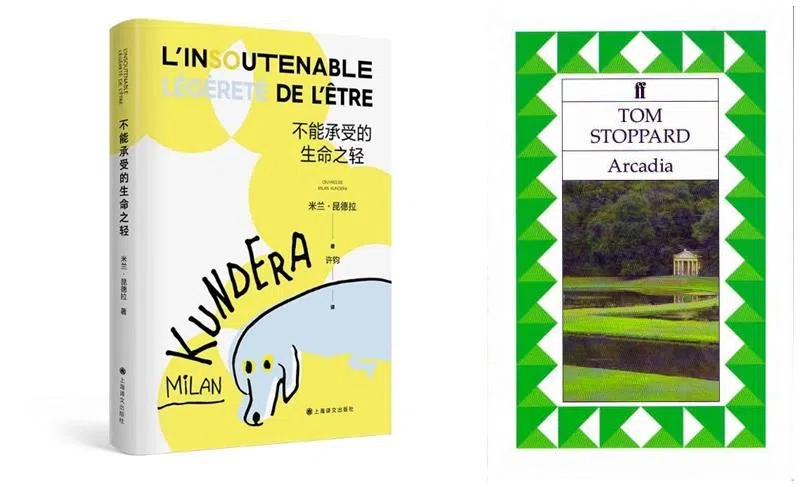

为邵馨宁打开文学与阅读世界的,是高中时修读英国文学,半年时间沉浸式阅读英国戏剧家汤姆·斯托帕德(Tom Stoppard)的作品《阿卡狄亚》(Arcadia)。“抱着好奇心的纯粹阅读给我带来很大的冲击,更新了我看待世界的方式,带来了一种根本性的改变,原来文学可以如此精彩!”

她坦言之前的阅读目的性很强,更多是提取所谓的学习点,反倒剥夺了阅读本身的乐趣。即使后来到了耶鲁,也再没有高中时那种阅读带来的纯粹冲击和兴奋感了,”大学课程安排很密集,一门课有十几本书,每周才两小时讨论,无法达到深度、透彻的理解。阅读的内容或许只在某一个点戳到我,但没有之前由点到面,整个星系被点亮的感觉。”

文学变成自己的一部分

快节奏的社会,浮躁成了享受阅读的一大障碍。阅读和教育是为了求知探索满足好奇心,还是为了完成学业拿高分?

邵馨宁开始思考所谓“有用之用”和“无用之用”之间的困惑。单从大学专业选择来说,大多数人选择到耶鲁学经济或电脑工程,文科生占少数。她也曾迷茫过,从功利角度讲,根据自身兴趣探索或没有就业的便利,但她还是希望纯粹跟着兴趣走。

“从文学和历史中看到一些规律,可能不能直接解决你眼下的问题,但它在你的系统里活着。在以后人生的某个阶段,可能会突然想到书里讲过的某句话。你也不知道这个东西它怎么就开始影响你,变成了你的一部分。阅读提供了多元空间来看世界,学文学不会像学经济或编程带我去到某个方向,只是说它在我里面,以后不管我会否去做与文学相关的事,我还是会想带着它走,但不会要求它以什么样的方式影响我。”