为了提升学生的多元文化素养、双语能力并磨练其翻译技巧,南洋女中于2023年8月24日、25日两个下午举办翻译营,汇聚了约200名来自13所学校的学生。今年的主题是新加坡本土文化翻译,以提升本地中学生对新加坡本土文化的翻译意识和敏感度。

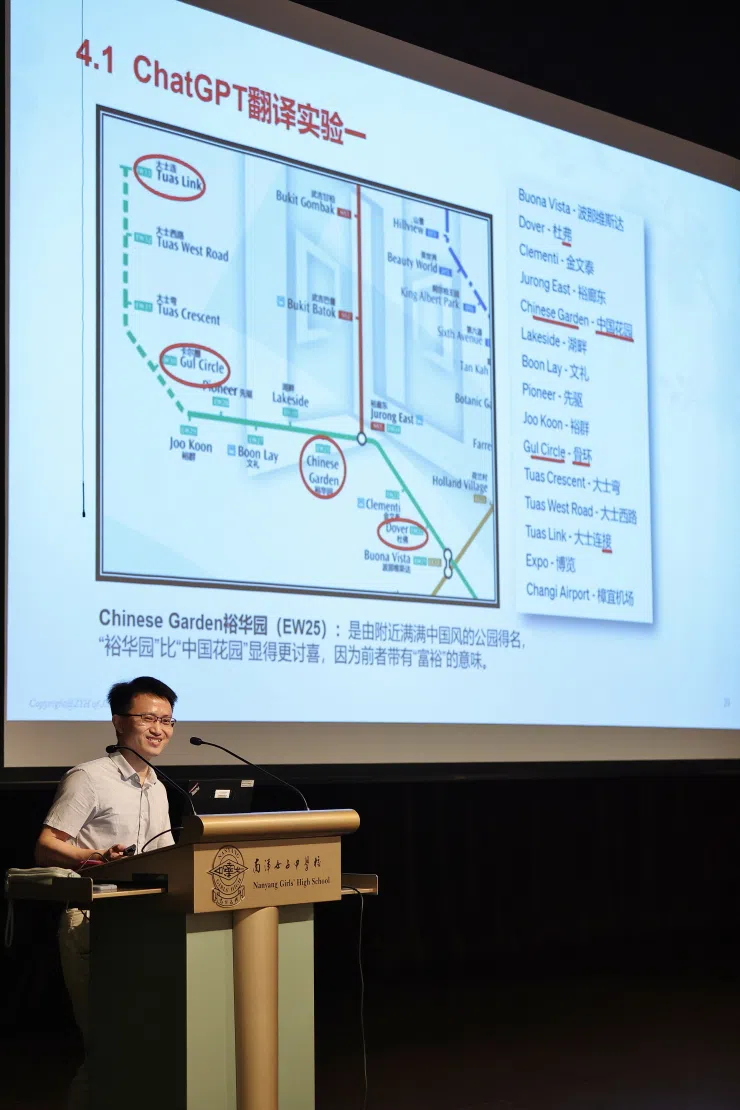

营会邀请了在翻译领域以及文化传承方面的专家,进行了三场精彩的主题演讲。其中一场是由来自中国江南大学来新访学的朱义华博士所带来的演讲,题为“文化差异与翻译”。他介绍了文化的定义、类别、文化差异与翻译、翻译与人工智能等内容,并结合实例详细分析了生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化与语言文化差异对翻译的影响。例如英文中的“Spend money like water”和华文中的“挥金如土”虽有着相同意思,却因中英生态环境差异而导致喻体大有不同。在接受采访时,朱博士说,学习翻译对于学生是非常有利的,“翻译能帮助学生拓展知识面,提高语言综合素养和国际传播能力。”

翻译实践活动让学生们尝试“中译英”或“英译中”,每组拍摄一个不超过一分半钟的视频,针对不同观众介绍翻译篇章中所涉及的本地文化。篇章所涉及的本地文化范围广泛,其中包括本地著名的文化地标,如牛车水、小印度等;饮食和习俗,如肉骨茶、沙爹、舞狮等;及传统行业,如写信佬、米商等。这为参会学生提供了实际应用翻译技能的机会,培养了应用能力和跨文化交流技巧。

人工智能瑕瑜互见

人工智能的横空出世引起了热烈讨论,学生译者该如何更好地应对翻译领域的变革?朱博士在采访中提到:“人工智能瑕瑜互见。现在的大语言学习模型采用了神经翻译技术及大数据的处理和运用。它的优势在于效率,这是我们人类无法达到的。但我们也要考虑到它不能像人一样整体性地思考翻译内容,很多时候无法体现出具体语境含义和文化差异所带来的影响。它跟本地语言文化与价值观念的结合度与匹配性需要人工校对和译后编辑。我们可将翻译和人工智能结合使用,既提高工作效率,又发挥人的主观能动性,达到更佳的翻译效果。”

南洋女中翻译兴趣小组的中三学生吕维悦(15岁)在参会后接受采访时说:“我认为带有人类思想、感情色彩的文化类职业很难被绝对替代。在能够赋予人工智能超强的情感模块之前,翻译应该不会被替代。人的感情太复杂了,一个词汇背后的意思太多了,机翻目前只能作为帮助翻译的工具。”

延伸阅读

两天的翻译营让学生译者在源语到目的语的转换过程中,学会在文化翻译的归化和异化中依据文化和语境取得动态对等,力求翻译语言既能充分表达源语的文化内涵和思想主旨,又符合目的语读者的语言习惯和理解程度。