老式电视机里传来的电子蚊子音,与风扇的噪音揉成的一团,被涂抹在早就过期的面包上。空气中涌流着沉闷的寂寥,开封的面包倒是迎来了几只鲜活的苍蝇,给这间屋子增添了一点生气。

上一次热闹还是前两月义工组织来送救济包的时候。一群中小学生叽叽喳喳从走廊逼近,然后敲敲铁门就进来了。他们来也匆匆去也匆匆,没能留下那股涌进门的青春滚烫的生命力,倒是堆了一山嚼不动的饼干,还有快过期的面包。

除了那堆以外,房间里就没有什么东西了。这里也不能有什么东西。早上从地下拾起抖落的汤匙,就几乎将她折成了两半。

还不是活该,谁让她又不甘心就让它就那样躺在地上,提醒着她残废的无助。

她又咬了一口,粗糙的面包磨砺着她已然光秃的牙根上,过期的椰浆勉强能将食物软化,在嘴里嚼成一坨持续着自己呼吸的痰泥。

“最新新闻:短短两天内,两名独居老汉在单位内过世无人知,惨变腐尸……”

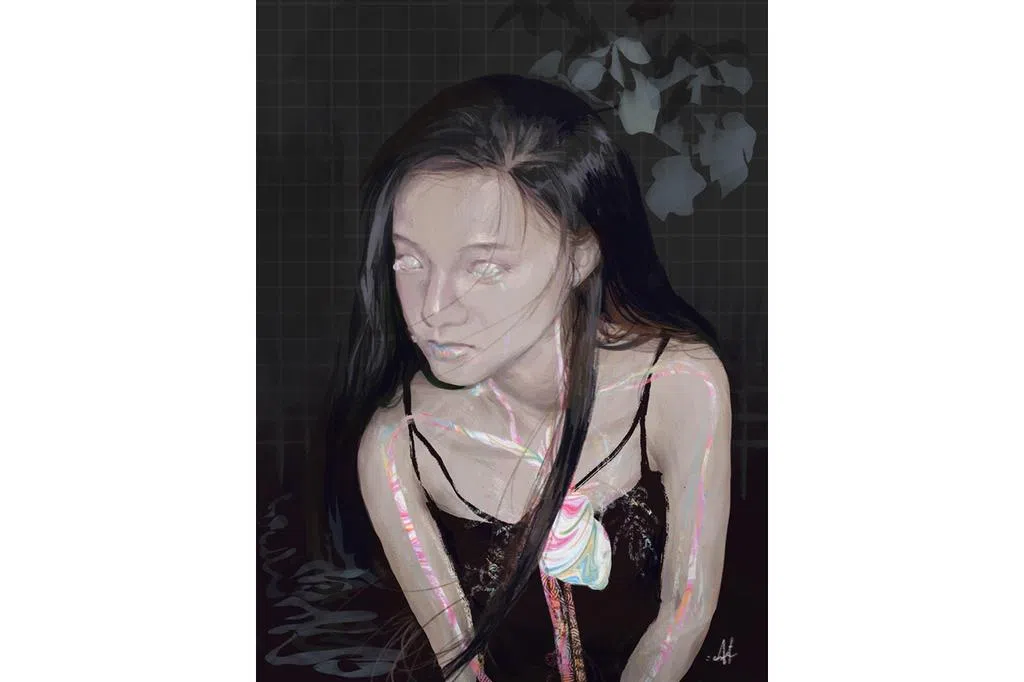

李太婆从面包里抬起头,盯着房间角落模糊不清的屏幕。

“下一个从客厅地上被铲起的,会是我吗?”

电视的银光毫无遮拦地洒在空旷的地上,冷色的光辉像一床光滑的被褥。一具腐烂的尸体从地缝中溢出,平躺在四墙围起的棺材里。

她看到了死者的脸庞……她摇了摇头,将脑海中浮现的想象震碎。

“我死的话,至少也要让人知道吧。”

她早就设想过无数离去的方式,也尝试过无数种,但效果显而易见。看着紧闭的门窗,她撑起靠在桌边的四轮助行器,将那副呼吸着的躯体瘫在上面,慢慢挪向门口灰尘霸凌的轮椅。

·

轮椅好不容易抖下门槛,她眯起眼,感慨着门外光线对比家里电视的强烈,将自己缓缓地推到了走廊上。

“多久没出家门了啊。”

高楼视角将整个世界摊在眼前,可那一切早已与她无关,世界无比的陌生。

她感觉自己是个呱呱坠地的婴儿,坐在婴儿车里体验人世,又像是一具埋葬已久的丧尸,翻出棺材出来人间闹鬼。

到了电梯口,她按下了上楼的按钮。进了电梯,铁门在她身后紧闭。她又被埋在一台棺材里了。她按下了顶层的按钮,眼前的视线逐渐缩小为电梯窗的那一寸。

记得上次去屋顶,还是义工带她去顶楼散心的时候了,那时她就发现了那一处起飞点:露天停车场边缘一处栏杆的缺口。她曾请求义工推她靠近查看。缺口不大不小,不高不矮,简直完美。

其实她早就能走的。她只是在等,奢望等来那个人的一句问候,彻底填补上她心里的那处缺口。

可日过一日,身体越来越病弱,手机却仍然静着。

电梯门开了。

算了,那就这样吧。再不走,就由不得她决定了。

她将双手覆上轮椅轮子,一点点地向露天停车场边缘挪移。只是手下转动的轮胎逐渐被汗水浸透,丝毫的移动都让她感觉到突破空间的快进。脑海里有记忆的走马灯闪过,好像自己不是在推动自己的躯体,而是在快进她生命的进度条。

“叮铃。”

在那样的一刻,手机发出久违的铃声。

那声专属铃声搅动了胸腔深处那颗早已冷却的心。她抿着颤抖的兴奋,拿出轮椅背上的手机。

问候问候我吧,只要就一句就好。

不出所料,是儿子李孝打来的电话:

“妈,最近手头紧,这个月的退休金你提前打给我呗。”

没有问安!连一句关心话都没有!

她在转瞬间倒抽一口气,世界遽然静止了。

那口气她憋了好久,在她胸上堆砌起的茫然、不甘、悲哀,似乎要提前将自己窒息。

她没有人来问候,也永远不会有了。

然而她终于回过神来时,她似乎将一生所堆砌的沉重与记忆全副吐出。

忽然,她感觉自己无比的轻松,自己的身体就像小鸟一样轻盈。多年肩膀的剧痛遽然而止,双腿也能伸向前方的目的地。

她笑了,最后竟然哼起了歌,哼起了一首只有她才听得懂的小曲。黏在缺口上的警危线是她生命的终点线,她将它扯下了。双手一撑,她就像一只初生的幼鸟,展开了翅膀,闭上了眼。

她感觉到了跌落,同时也感受到了飞升……

·

“阿孝!怎么还不加注?整桌都等着你嘞!”

“别吵了别吵了,我妈还没打钱给我,先记我账上,等钱到了我一起付啊!继续!”