新加坡人总爱说雨季降温难受,然后又在旱季来临时念叨雨季时免费冷气的安逸。

反正我总会开始偷偷庆幸。我最喜欢在这种天色里散步。这时暴露在外的皮肤不会被太阳炙烤,眼睛不会被光线辣得眯紧。在那种雨爱下不下的阴天里,深深地吸一口气,清甜而潮湿的空气就会灌满肺腑,然后“啊”地一声感叹出,身心都被云雾洗净。

若在家里没事(虽然很难得),每次看到从窗户穿进来的那束刺眼光柱涣散时,便会翻出一双袜子,准备进入窗外肆意的风中,还有即将降临的雨里。喜欢雨让我的漫步成为独行。但我毕竟也算半个新加坡人,冲突又别扭的时刻也是有的。要是下雨时风呼啸着,将雨滴吹成斜斜的针头,让雨伞怎么也遮不全身子,我也会开始排斥天空洒下的那场馈赠。

新加坡的雨带有独特的个性。雨有时从轻柔的牛毛怒为咆哮的冰雹,有时又只在湖面洒了几滴水花就停了。有时又像是某个乌云尾端的雨盆翻了,毛毛雨忽然泼下瀑布,然后又恼羞地迅速收敛。无论雨下得多大,它都能将往常匆忙的脚步慢下。

脚下的路成为一条小溪,行人不得不轻轻落步,又谨慎地选择下一个落脚地。我像儿时玩耍时一般,小心地看着、跳着。我其实很想像以前那样,穿着粉色的雨衣在雨里飞奔,直到雨衣已经开始带着汗和雨粘上了我的四肢,脚下的雨靴也灌满了泥水,扑哧扑哧地走。但现在的我有须要顾虑的责任和健康,再也不能真正自由地冲进雨里了。

最近实在是幸运,早晨徒步时总有一两天是下着雨的(不斜的那种)。雨里的路总比平日的精彩。脚下的小溪里掺杂了几艘小船,是那些雨滴摘下的落叶。它们带着树枝尾端最纤细的末梢作为船桨,偶尔漂浪,偶尔成群地停靠在某个凹凸不平的石块前。水里也不只有已经死去的生命。水怪偶尔会出没,在小溪间危险地穿行。远处看,它们就像一块褐色的泥土,背上似乎还带有一块无比光滑的石子。有时看到它们时,它们的壳就已经碎了,那只蜗牛便那样偶然地粉碎在小溪间。我走过时,或者待我反应过来刚刚脚底的脆裂时,总会有一股掺杂着愧疚的哀叹涌上心头,再轻声地祈祷一声安息。它就如此突然地死去。而它的孤独很快会被蚂蚁填满,它的墓地从此不会有它的痕迹。走远后又会自我安慰一下,至少它是在天空的泪里死去的,自作多情地想想,有神在为它落泪哀悼,还有点死得其所。

神是公平的。祂所落下的泪雨中不只有死亡,也有无数的诞生。之前住在海边,每次雨后都会有无数菌类破土而出。它们像一束束花圃一样绽放在树脚、泥地、枯木上,有如婴儿一样粉嫩的,如尘土一样低调的,也有骄傲而鲜艳的。我总在这种时候想起外婆,我想她一定能够知道哪个蘑菇有毒,哪个蘑菇能吃,然后将这片海滩旁的丛林变为脚下盛开的自助餐。所有低处生长的植物虽然总会在暴雨摧残时受罪,它们却趁机生长,孤独又坚强。但雨后那些平常容易忽略的绿意总会被刷洗得油亮亮的,还带着无数剩下的、新生的花彩,耀眼夺目又让人感慨。死亡之处便会有新生,这世上的一切都在雨里不断地死亡、重生。于是生命生生不息。

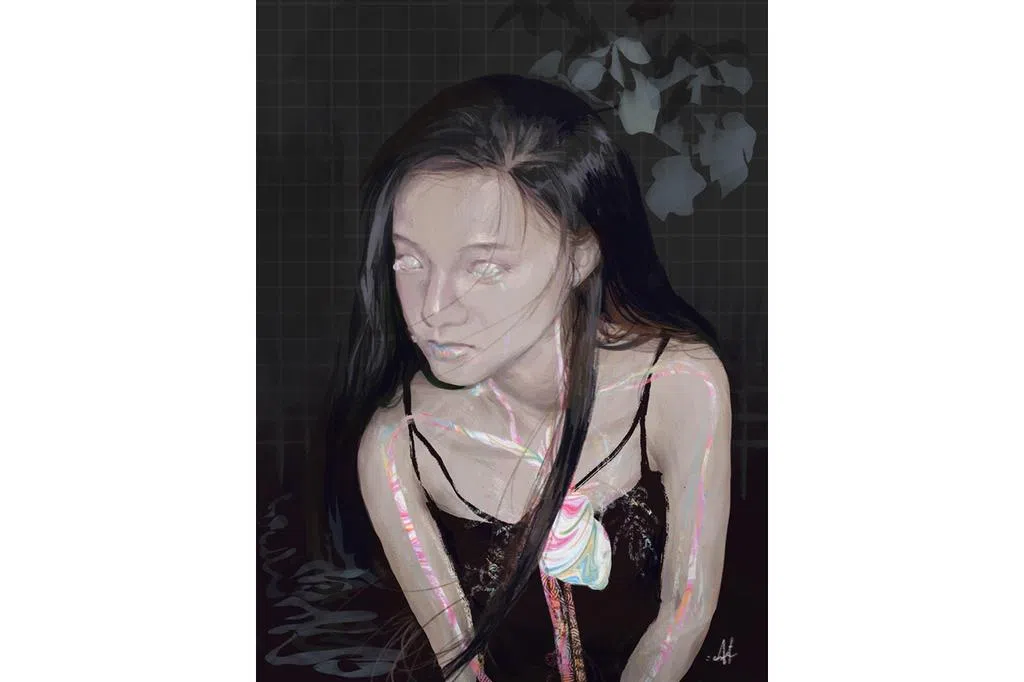

在伞下的我以一个旁观者目睹着这一场盛大的重生。只有最天真稚嫩的孩童才有融入这场神圣洗礼的纯洁。那些忘了带伞的人们虽然身在雨中,但他们脚步匆忙,体态狼狈。他们未被洗礼。有时散步时还会戴着耳机,那时的我便与雨、与大自然更加遥远,连聆听自然的敲响乐的意识都没有。雨伞盖过头顶,成为了一面鼓,雨滴“咚咚”地奏着乐,而我正处于这面鼓中央,雨正为我一人独奏。雨滴在我方圆几厘米的世界里“哗哗”降落,“啪嗒”弹落叶片,闷声潜入土地。我带着脚下缓慢的步伐小心加入节奏,混入雨歌颂的重生圣曲里。

新加坡的雨时常不定,但天总会晴的,而转晴时的重生总在破晓时最为壮观。当雨停在太阳刚刚靠近,在还看不见的远方提前预热天地时,本来与夜空融为一体的乌云就会渐渐浮现。夜像梦一样地醒了,而它们像那场刚刚发生的黑暗与凉意的最后记忆,仍依依不舍地残留在已经开始被太阳洗白的天空中。它们很快也会消散,被那炙热而无情的太阳碾碎成水气。

我也会再次回到那太阳底下的人流里,挤进那卷急促的、一律的脚步里。但夜又会降临,太阳神也会从每个叶片上、水滩中、小溪里,拾起所有失去的泪珠,再次揉进乌云里,再次挥洒而下。

我也会趁那脚步慌乱的瞬间溜出,回到属于自己的雨道里。那场从容自在的雨中,我的疲惫、烦躁会被冲洗,双腿也终于属于我了。我是天地间的菌类,在雨中,万物死亡时重生,然后在太阳下,万物更新时死去。我站在这场生命天平的另一端。我是雨幕的旁观者,也是人流的旁观者。这种穿梭休闲与忙碌世界的平衡让我心身满足,让我找到自己脚步的节奏。于是我又在期待下一场雨的降临。