我最近本科毕业了,有天晚上,我突然回想起小时候掰着手指算大学毕业时间时忧心忡忡的心情。我出生于中国福建,小学跟着家人移民新加坡。到新加坡的时候因为英文不好,成绩跟不上,“降级”比同龄人大了几岁。自记忆里,“多浪费”出来的那几年是我最不愿意提起的,在那些比我矮一个头的同学中,我经常被嘲笑。那里的教育环境让当时的我对“落后于他人”感到极度不安,小时候掰着手指数,25岁才能读完大学,比大家都晚了好久,怎么办啊!

事实是,我今年27岁了,在疫情期间,我又休学了两年。如果10岁的我知道我27岁才毕业,想到那张皱着眉头、满脸愁容的小脸我就想笑。

我对于这几年的最大的改变就是小时候最在意的“年龄焦虑”,变成我现在很大的优势。不够好,浪费了几年。但是在美国就变成了,比同龄人更为成熟的表现。从小在新加坡成长,我深受那里的教育文化影响。新加坡的教育以高效和竞争著称,强调快速达成目标,考试成绩似乎定义了一切。如果表现不理想,社会很容易为你贴上“不够努力”或“没前途”的标签。这种环境让我总是担心自己“跟不上进度”,害怕失败带来的后果。那时候,我将时间视为一场竞赛,总是试图跟上他人的步伐,却很少停下来思考自己的方向。

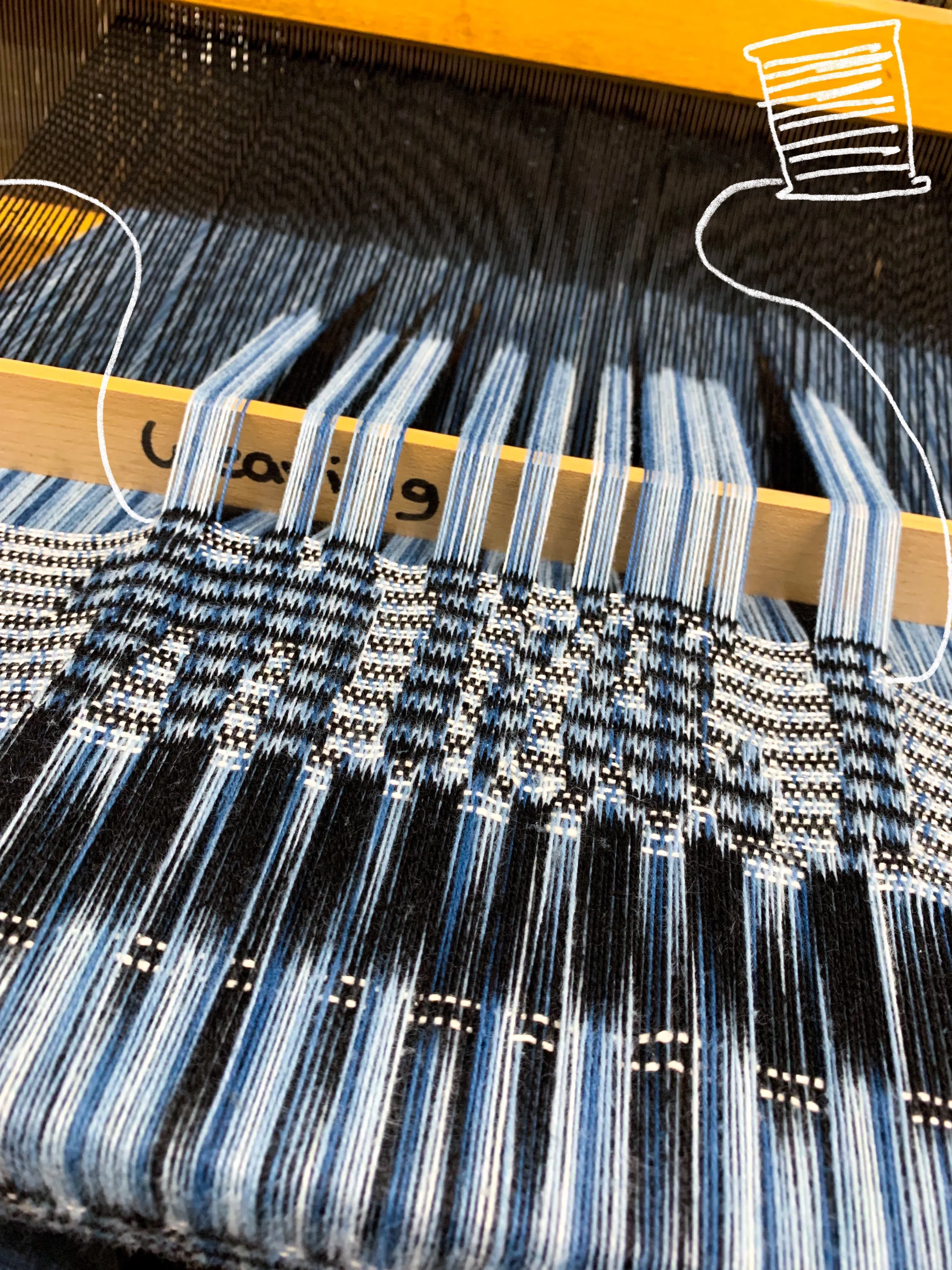

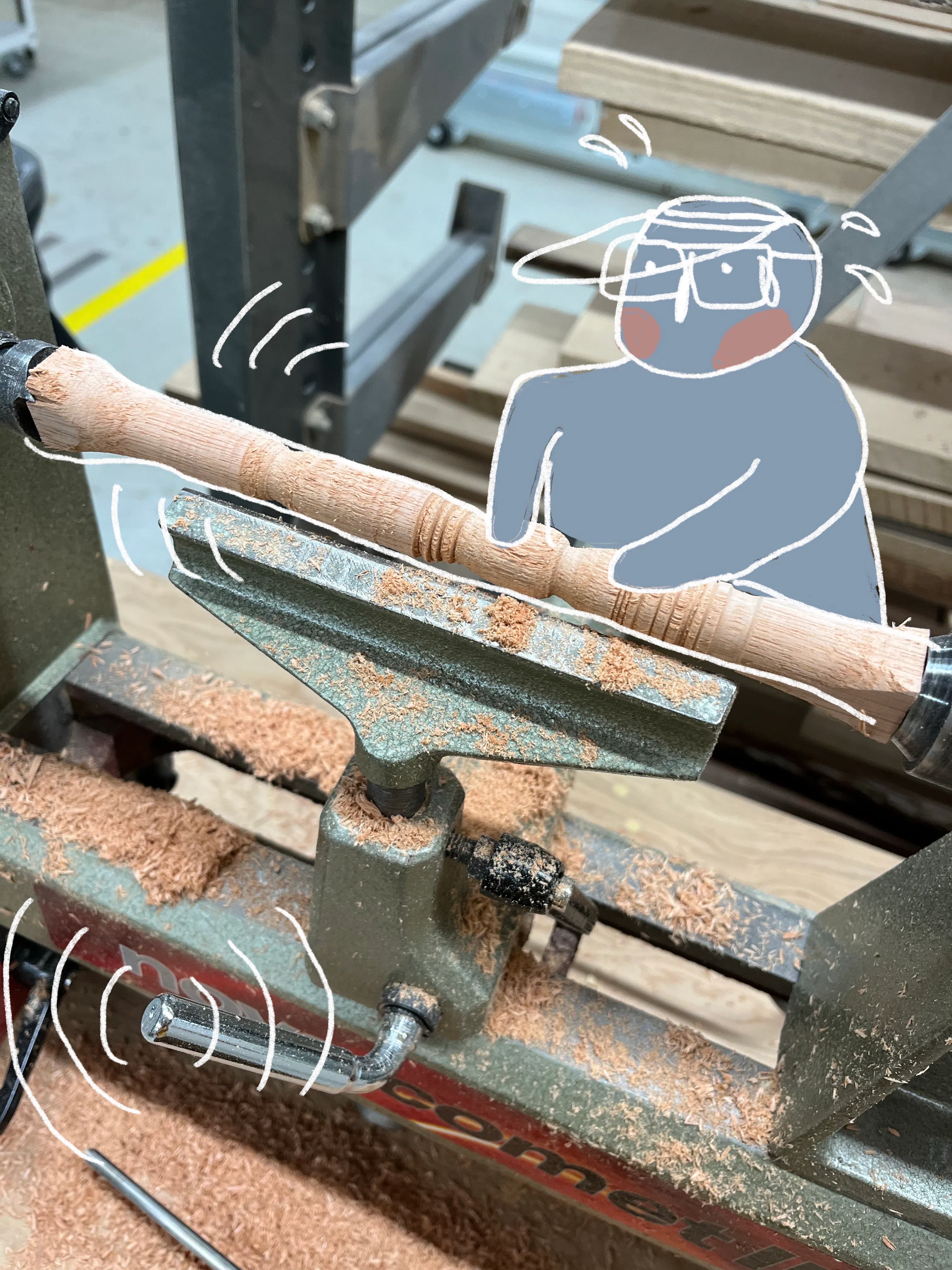

去年夏天,我参加了一个艺术家驻地项目。在这个项目里,大家都是大三刚开始艺术生涯的学生,但并不是清一色的“21岁传统大学生”。有些人之前是科学研究人员,有些人曾经是公司职员,有些人在读完高中后休息了几年,而这些经历并没有成为他们的障碍,反而为他们的艺术创作注入了独特的视角。这次驻地经历让我深刻感受到,美国社会对于“终身学习”和“职业转型”是多么的宽容。在这里,人们鼓励你无论在哪个年纪,都可以选择重新开始,也不会因为晚起步而质疑你的能力。相比之下,新加坡或中国的社会观念,往往更倾向于认为起步晚是一种“冒险”。但在美国,成功的标准更为多样化——只要能创造价值,年龄便不再是一个限制。

在美国生活这几年,我逐渐学会了接纳自己的节奏。我不再被社会定义的“时间表”所束缚,也不再担心“跟不上进度”。我的年纪让我比同龄人更加清楚自己的目标,也让我在面对选择时更加坚定和果断。在课堂上,我能够通过更加成熟的视角参与讨论;在创作中,我能更有意识地将生活经验融入作品中。这种优势,不仅让我在同学中脱颖而出,也让我能够更有信心地规划未来。

这种心态的转变,在新加坡或者中国传统观念中可能被视为一种冒险。那些文化更倾向于将人生分为不同的阶段,每个阶段都有既定的“目标”,比如在某个年龄必须完成学业,找到工作,结婚生子等等。但在美国,我发现人生的阶段其实并不固定。许多人甚至在三四十岁时才重新进入校园,开始学习一门全新的学科,或者转型到一个完全不同的职业。这些人的经历让我明白,成长从来没有既定的时间表,每个人都可以根据自己的节奏重新定义“起点”。

驻地项目结束后,我更加坚信,所谓的“浪费时间”只是一个表象,真正重要的是我们从这些经历中学到了什么。我过去因为焦虑而感到“失去”的几年,其实为我现在的创作积累了丰厚的资源和深刻的思考能力。

如果可以回到过去,我就捏捏10岁皱着眉头的:“慢一点没有关系,只要你在走的,是你真正想要的路。”从新加坡到美国的这五年,是一段从“害怕落后”到“拥抱独特”的旅程。