门诊/住院号:0010

姓名:黄信谊

性别:女

年龄:25

日期:2025-06-20 科室:心理自诊

病史:

原创焦虑/人机混淆

病人主诉:

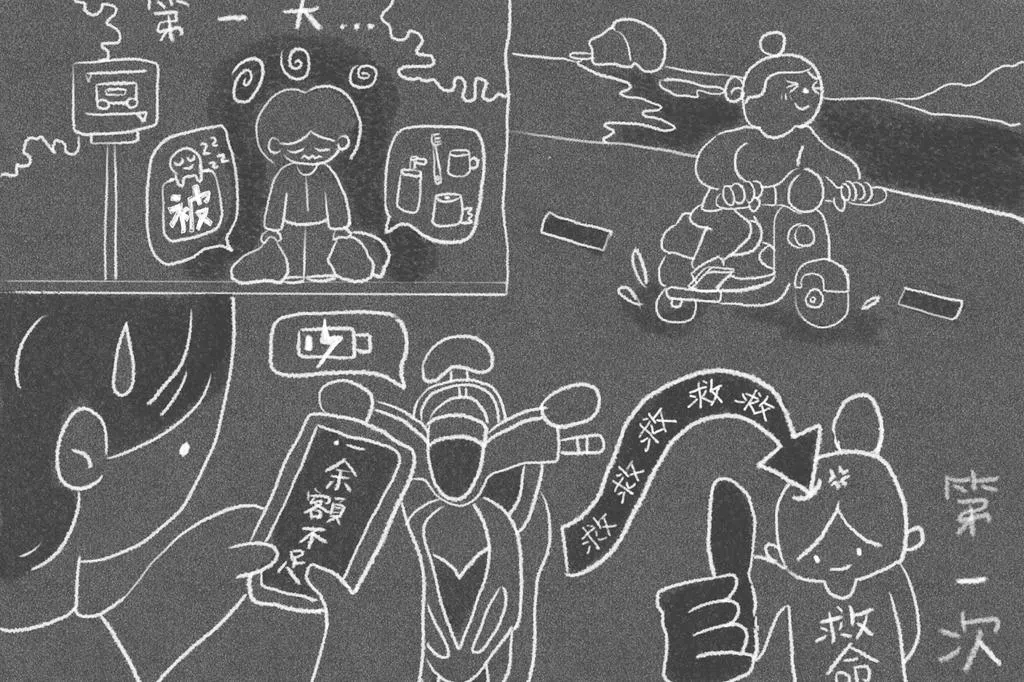

在我学习的领域里,AI(人工智能)的快速普及是让人隐隐不安的。只要吞下确切的指令,它便能在分秒间消化,创造出由代码拼凑成的艺术品,而我只须站在输出端口双手迎接这份流水线创作。这是一个人人都能无门槛成为设计师的黄金时代。

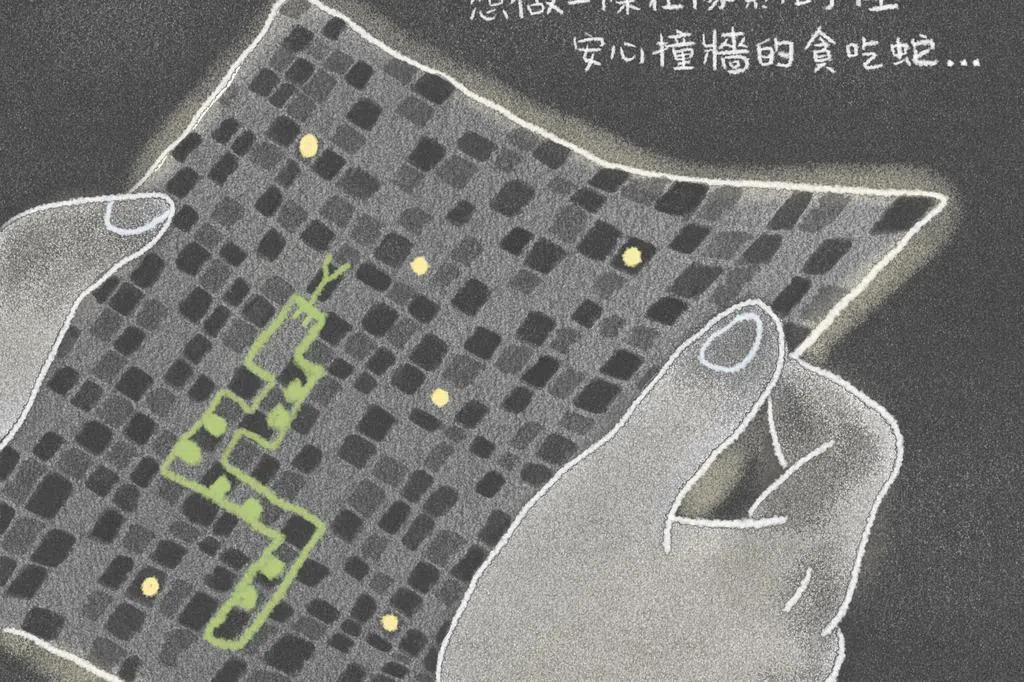

在过去的学习里,design thinking(设计思维)是设计课里无数次被拉出来反复咀嚼的名词。洞察用户需求,结合环境又或是心理的考量去实践,不断地评估以创造出最佳解决方案。这个过程是漫长的,凝结了前期调研整合与数十乃至数百次的方案推敲的心血。繁琐笨拙的过程似乎与AI背道而驰,一张张草稿纸上杂乱无章的黑线,是无人在意的思考轨迹。

与朋友谈起如今设计师的就业前景,我们都深知与之抗衡是不可能的,真正的出路是学会与它共处。利用它省略不必要的试错环节,填补算法难以触及的温度。毕竟,设计背后的人文尚未是冰冷机器能轻易取代的。

设计如同哲学,从来都不是生活的必需品,他们更像是精神的补给品,勾勒着每个时代的精神轮廓,停滞或是蓬勃都能从那时所产出的音乐、建筑、书籍等处感知。而数百年后,人们又能从如今遗落下的数字产出中总结出什么样的人类印迹。

关于创作,像是音乐、电影、书籍,我喜爱的从来都不只是其精湛的技术与处理技巧,而是情感的流动与背后创作者的共鸣,若这一切都是AI的解构与重组,我想我也难以赋予作品个人的理解,只需当作流水线上的工业产品,略微过脑一遍即可。

此时的落笔其实是因为前几日我在网上刷到了AI模仿方大同的声音翻唱的《珠玉》。听到的那一瞬,我愣了一下,熟悉的爵士音色几乎以假乱真地复制出那已逝的灵气。我细细地听了几遍,不为找出其中的破绽,只为短暂地站在虚实与现实的交界线遗忘他的离去。直到怅然翻涌,我才意识到AI带来的慰藉是真实的。我也会纠结,是否不必如此执着AI会模糊艺术的定义,我虽站在创作者的角度去思考原创性的边界问题,但也不能忽视其实它只是一个用于投射人性情感的工具,深度和阅历则是它(或许暂时)无法模拟的。而这种矛盾的心情,应该会持续好一段时间。

处方:

作曲、写作、绘画,不是所有创作都是生产线上的商品,它们无需回应,只是坑坑洼洼的生活轨迹。

创作卡壳时可用AI激发灵感,创作的死敌是灵感的缺失,请认清敌友。

如仍持续怀疑人生,可到美术馆、旧书摊或老黑胶唱片店取暖。那里(应该)还没有AI的窝。

报告医师:黄信谊

*本报告为医师主观诊断,自行斟酌以作参考