在莱佛士酒店佘街(Seah St)一侧的对面,有座博物馆将“玩具”视为历史与记忆的纽带。它并非只为孩童设立,也远不只是陈列动画工业的发展——而是以超过五万件横跨1840至1980年代的藏品,见证不同国家的商业变迁、战争创伤、文化认同与社会理想。这里是MINT玩具博物馆(Moment of Imagination and Nostalgia with Toys),也是全亚洲最大规模的复古玩具专馆。

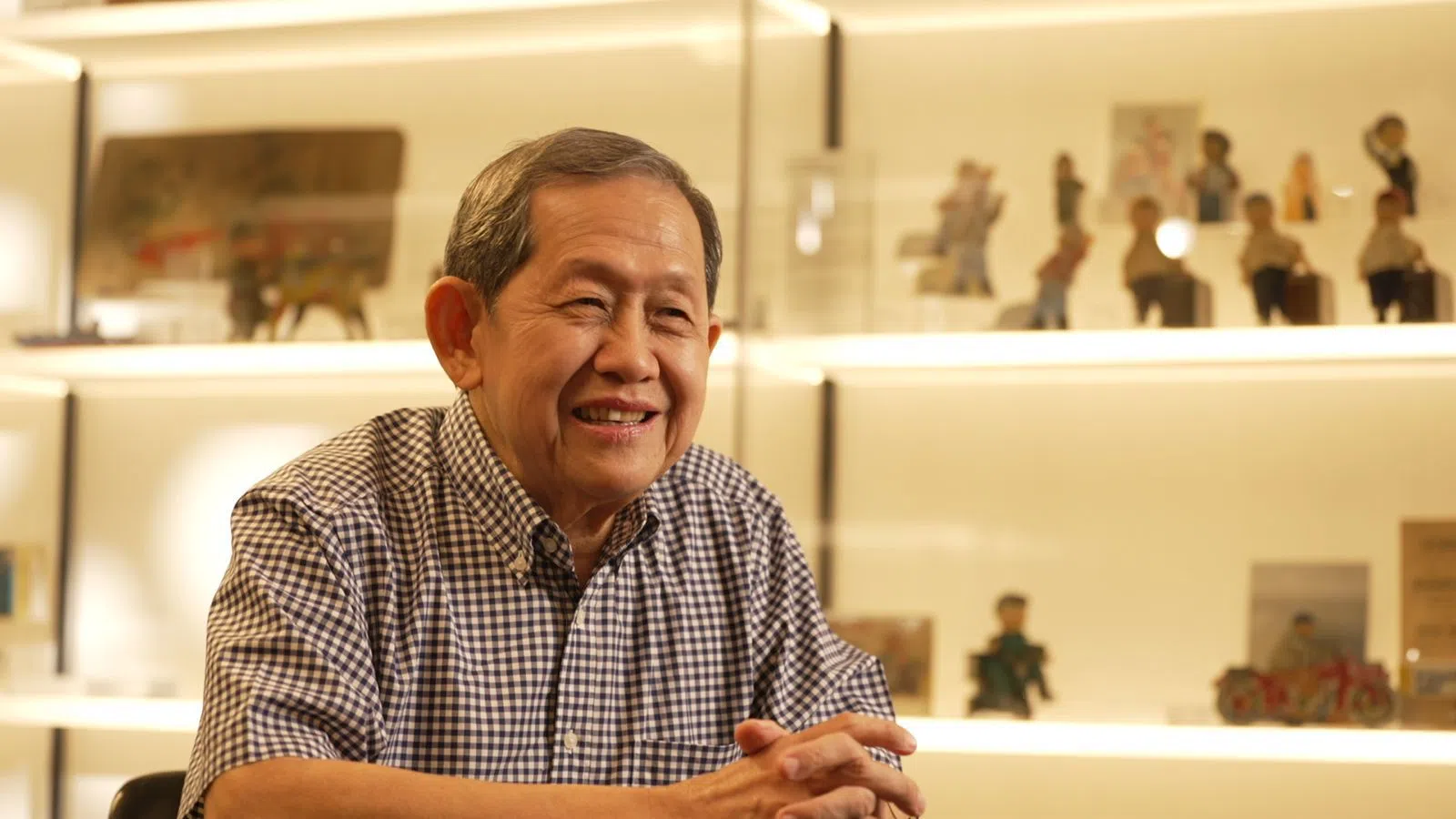

今年77岁的博物馆创办人张延发,自六岁起便开始收集玩具,藏品遍及54个国家,从搪瓷广告牌、铁皮机器人,到脚踏车、饼干铁盒与漫画初版——许多都是当代市面上已极度稀有的珍品。对他来说,每件玩具都不仅是物件,更是一段情感的投射、一段历史的缩影。

以下,我们挑选了六件展品,它们或诡谲、或温情,却都带着各自的故事,期待与你相遇。

米奇手摇风琴:最初模样封印玩具中

在众多米奇老鼠相关藏品中,这台造型独特的“米奇手摇风琴”(Mickey Mouse Hurdy Gurdy)无疑是一大亮点。它由德国Johann Distler公司制造,将传统手摇弦乐器的机械结构巧妙融入玩具设计中:当转动曲柄,风琴便奏出旋律,顶部一只迷你版的米妮老鼠也随之起舞。整个风琴外观饰有米奇的图像,重现了街头艺人的生动画面,既富趣味性,又具音乐与机械工艺的美感。

这款玩具诞生于1930年代,正是米老鼠1928年初登银幕不久之后的年代。《米奇妙妙屋》里那个圆润可爱的形象,其实是后来才逐步演变而来的。在这件玩具中,米老鼠仍保留着早期标志性的“pie-eye”造型——那双眼睛如同披萨般被切去一角,是那个时代特有的设计语言。如今百岁高龄的米奇,其形象已几经变迁,而这款风琴玩具,则如同一枚时光封印,将他最初的模样悄然保存在真实的物件中,静静讲述着卡通美学的演进史。

大力水手与奥莉薇坦克车:炮塔顶部暗藏机关

在超过五万件馆藏中,这辆“大力水手与奥莉薇坦克车”创下了成交价格之最。玩具以彩绘铁皮与橡胶轮胎制成,造型精巧,配有电池与开关机制,能模拟大力水手推坦克的动作。炮塔顶部暗藏机关,轻轻开启,奥莉薇的头像便会弹出,仿佛旧动画中的一幕瞬间重现。

张延发介绍,这款玩具出自1950年代日本厂商之手,为设计团队的试制原型。因人物弹出机制过于复杂,最终未投入量产,全球现存仅五件。2022年,该玩具以10万5000美元(约13万4000新元)成交,创下大力水手系列拍卖纪录。

海景酒店厨师:见证时代的历史遗物

这款“海景酒店厨师”纪念玩偶诞生于1940年12月。当时,本地多家酒店如莱佛士酒店、阿德尔菲酒店(Adelphi Hotel)等纷纷在报纸刊登除夕舞会广告,邀请公众购票共襄盛宴。作为其中之一的海景酒店(Sea View Hotel),也在《马来亚论坛报》刊登了除夕晚宴与舞会的广告,主打法式晚餐、精致装饰与节庆礼物。这款厨师玩偶极可能便是当天赠送给“每位女宾”的惊喜礼物,身着法国厨师服装,印有宴会菜单与“Happy New Year”字样,象征着晚宴的华丽与洋气。

然而,这场盛宴仿佛是一个时代的告别式——仅一年多后,日军于1942年2月攻陷新加坡,安逸繁华的生活被战火终结。海景酒店也早已不复存在,这款纪念玩偶便成了见证一个时代的历史遗物。

日本宪兵队玩偶:塑造“敌我”观念与国家认同

即便在战火纷飞的年代,玩具生产并未停歇,反而被赋予了强烈的政治意涵,成为宣传工具的一部分。这款诞生于1930年代“满洲国”的日本宪兵队玩偶,便是典型例证。它穿着标准宪兵制服,操作着重机关枪,体现出玩具在殖民与军国主义背景下所承载的意识形态。

更具象征意味的,是玩偶背后附带的一块金属插牌:图像描绘两名日本士兵与英国士兵搏斗,后者鲜血横流,化作马来亚和泰国地图的轮廓。这种强烈的视觉隐喻,折射出当时日本在东南亚的扩张野心,也呈现出战争如何渗入儿童世界,透过玩具塑造“敌我”观念与国家认同。

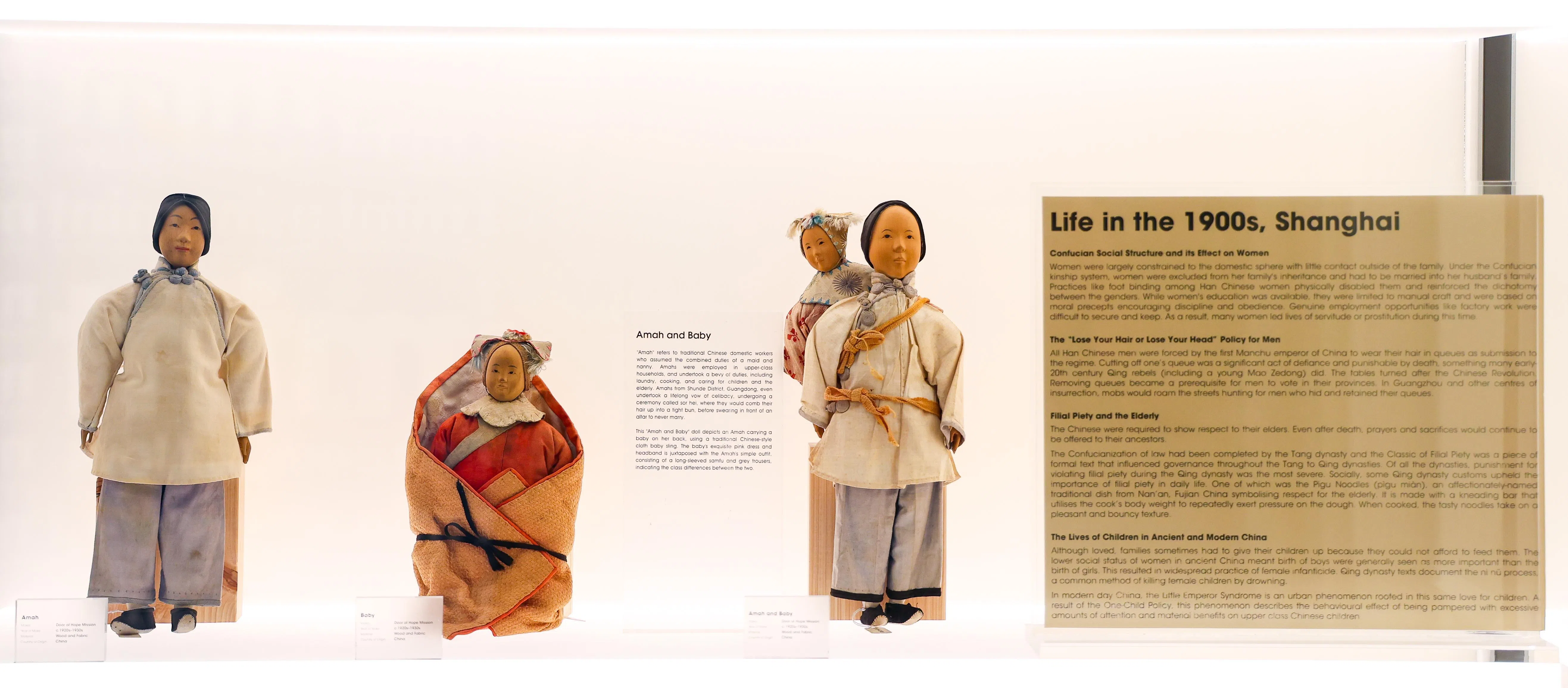

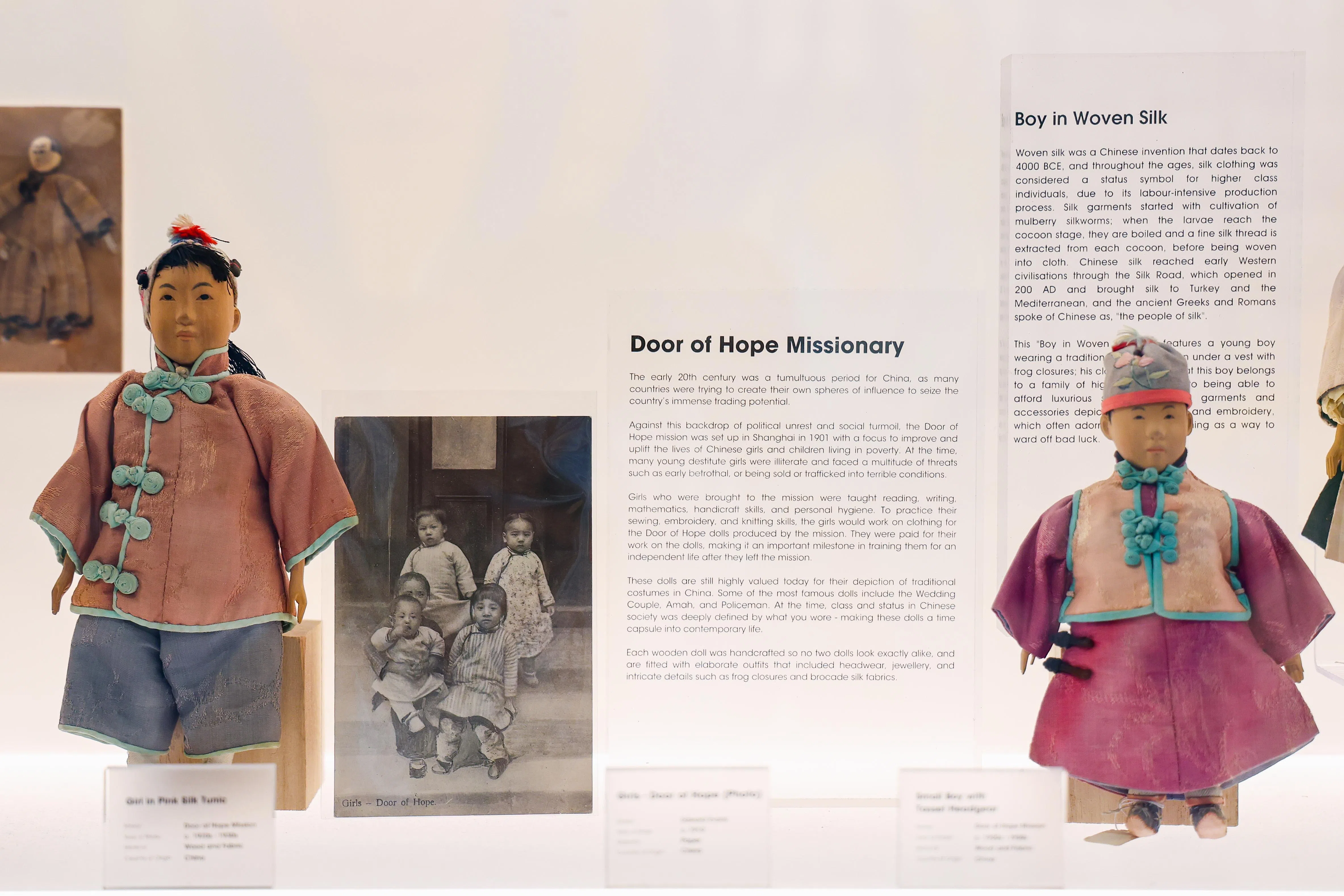

“希望之门娃娃”:象征困境中的希望与尊严

20世纪初的中国,社会动荡,贫困与人口买卖问题严重,不少女孩被迫沦为童妓。在这样的背景下,“

这些“希望之门娃娃”不仅出口欧美,支援机构运作,也象征着困境中的希望与尊严。今天,它们被视为中国近代社会史与女性命运的见证,承载着慈善、文化与艺术的多重意义。博物馆展出的多款原作,正是20世纪二三十年代留下的珍品,唤起我们对动荡年代中“希望”与“人性”的再思考。

纪念娃娃匠人的事迹与精神

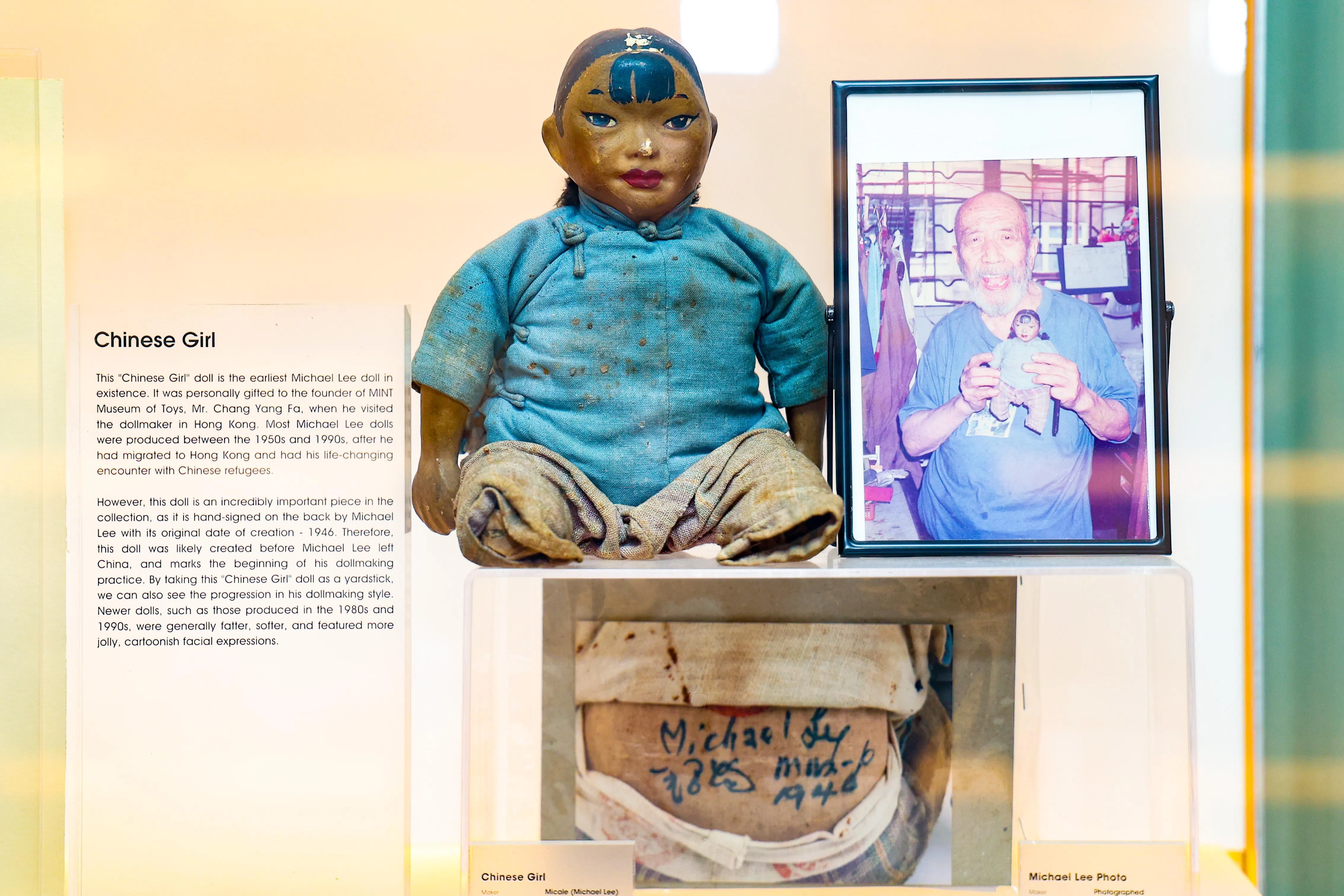

中学时代,张延发在报章的副刊上读到一篇文章,令他震撼不已。文中讲述一位名叫李麦克(Michael Lee)的娃娃匠人:他在中国大陆的英文孤儿院长大,1949年随难民潮流落香港,终其一生默默制作玩偶,并将所得资助难民妇女与儿童的教育事业。这篇文章深深触动了张延发,他暗下决心,有朝一日一定要亲自去寻找李麦克。

这份念念不忘的心愿,终于在1993年实现。他在香港九龙的上海街找到年逾八旬的李麦克,对方将自己所制的第一只娃娃“中国女孩”赠予他,并在背后签名。那一刻,李麦克感动落泪,张延发则向他承诺:未来即将成立的玩具博物馆里,一定会设立专属展区,纪念他的事迹与精神。

每个展区都是一段时光隧道

区区六件展品,终究无法概括MINT玩具博物馆超过五万件藏品的丰富面貌。从蝙蝠侠、阿童木、丁丁历险记,到兔八哥或班尼兔(Bugs Bunny)、大力水手(Popeye)等经典卡通角色,这座博物馆承载的不仅是跨世纪的童年记忆,更是全球流行文化百年演变的缩影。展馆依主题划分为多个展区,包括“外太空(Outerspace)”“角色人物(Characters)”“童年最爱(Childhood Favourites)”“收藏品(Collectables)”“诞生的阿童木(Birth of Astro Boy)”“恐怖怪诞(Spooky Horror)”与“睡前故事(Bedtime Stories)”等。每一个展区,都是一段时光隧道,引领不同年龄层的参观者回到记忆中的某个温柔片刻。

正如创办人张延发所说:“无论你是刚出生的婴儿,还是九十岁的老人,你的内心深处,永远住着一个小孩。”