傍晚6点,33岁的柯俊杰匆匆离开办公室,赶往位于乌美工业区的训练场。白天当了8小时社畜还不够,晚上他要在摔角台上摔打2个小时。

这种双重生活,在新加坡摔角圈并不少见。一群年轻人正追求着工作以外的人生,书写属于亚洲人的摔角故事。现代职业摔角是一种在擂台上,以竞技方式进行的表演艺术,表演内容及结果都经事先计划。

摔角不是摔跤

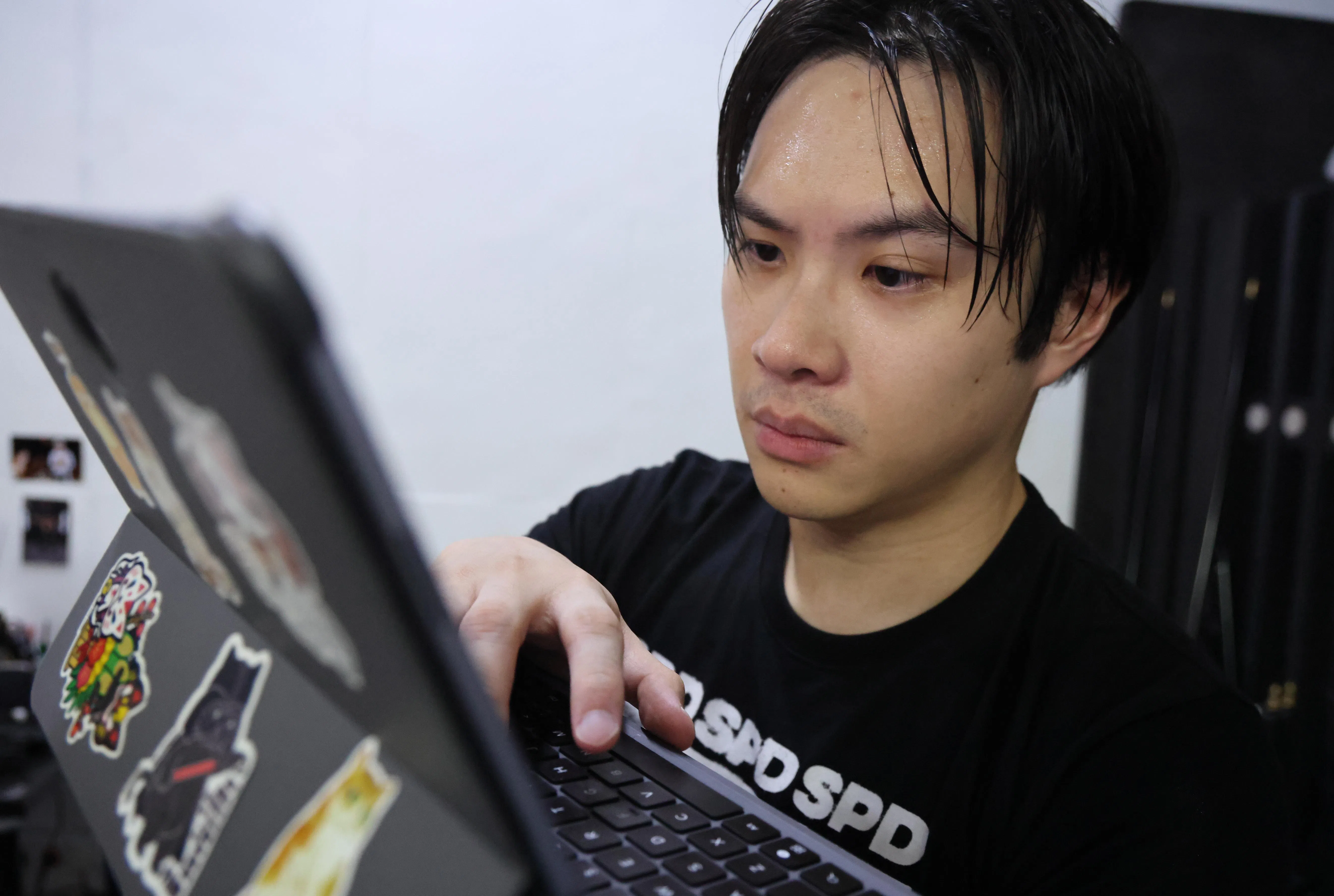

接受《联合早报》采访的几天后,柯俊杰飞往菲律宾参加摔角比赛。白天他是游戏美术经理,晚上是擂台上的“SPD”,他名字首字母的缩写。这次他请了年假,奔赴另一个擂台。

“平衡这两种生活非常困难。”为了不耽误训练和比赛,柯俊杰会提前上班,边吃午餐边工作,只为能早点离开。幸运的是,老板和同事不仅理解他的“副业”,有些时候还会到现场观看表演。

成为专业摔角表演者之前,柯俊杰是彻头彻尾的摔角迷,看世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment,简称WWE)节目,玩摔角游戏,混论坛。2015年跨年夜,看惯了西方面孔的他突然想,新加坡有没有摔角社团?从预定课程到加入训练,他只用了一周,从初入摔角场到现在,他又花了整整十年。

柯俊杰的第一份摔角收入,是一张10美元(现约13新元)的小费打赏。那是在美国西雅图艺术学校进修时,为当地场馆表演三个月收到的。柯俊杰一直将那张钞票放在钱包里,是他的超级幸运符。然而这十年间,他也曾离开摔角台,柯俊杰坦言:“当时我的肩膀撕裂,手腕反复受伤,连用鼠标都成问题,但身体恢复后,我还是回来了。”

“支撑我的,不是梦想或热爱那么宏大的东西,就是有趣好玩。摔角是身体活动和娱乐表演的完美结合,我想娱乐观众,不是去打架。”对他来说,摔角的本质是讲故事,他享受在编剧设定的方向下,穿插自己的创意,创造自己的摔角人格。

摔角的团队协作,也让他保持着自律和热情。近年随着本地摔角有了更多曝光度,高频率的演出活动中,柯俊杰刷新着自己的职业里程碑。他说永远不会无聊,再累也不要放弃。他最喜欢的就是和一群人一起表演摔角,再为另一群人创造难忘回忆。

不过,他的母亲始终不理解,“为什么要白白让人挨打?”柯俊杰直到现在也没告诉他妈妈,他还在继续摔角。他是叱咤一方的SPD,是家庭中的乖儿子,也是职场上的好经理。

女性摔角冲击性别叙事

与柯俊杰面临的处境不同,来自印度的女摔角手Divya,远离家乡来到新加坡,在网络平台IG上凝聚起2.5万粉丝,告诉所有人“女性也可以摔角”。

“在印度,许多女性对摔角持保守态度”,Divya对记者说:“她们担心和男性对打,或穿不符合文化规范的摔角服。更大的挑战是,很多女性还没尝试就认定‘这是男人的运动’。”

原本,Divya来新加坡是为了完成因摔角而中断的学业。当时她以为自己已经告别擂台,“但我的心不允许我放弃。”现在,新加坡的摔角馆GrappleMax已是她的第二个家,这里有不同文化背景的女性摔角员,也符合她对亚洲摔角的想象。

作为WWE名人堂成员巨人哈利(The Great Khali)的学生,Divya在印度参加过许多现场表演,甚至获得WWE选拔机会。“印度粉丝对摔角的热爱无与伦比,”她回忆,但印度摔角手难获出头机会,因为粉丝过于关注约翰塞纳(John Cena)、罗曼瑞恩斯(Roman Reigns)等国际明星。

本地的摔角文化却让她看到了希望,“新加坡摔角圈虽小,但更专业,更尊重这门艺术,”在擂台上,Divya不是典型的英雄或反派,她会男女双打,也会独自面对两位男性。“我有点像漫威的洛基,不遵守规则,我制定规则,人们可能说我专横,但我称之为有锋芒的领导力。”

现在,Divya正在训练八名女性学员。她比男教练更理解女性的身体构造,GrappleMax馆长贺光龙说,“她来之前,女学员们一直不会翻跟头,她来之后,女生一下子就都学会了,我问她为什么,她说因为我也是女生。”

训练新学员时,Divya最想传递的是:“你们很强大,不仅是身体上,还有意志力和情感上。”她告诉女学员们,“成功不是进入WWE,真正的胜利是不放弃,即使身体疼痛,即使父母不支持,即使被嘲笑,经历这一切之后仍坚持,你就赢了。”

亚洲人的摔角事业

九年前,34岁的贺光龙从大企业辞职,全职投入摔角事业。他的目标明确,打造全亚洲最包容友好的专业摔角馆。

什么是亚洲式的摔角?贺光龙的答案埋在摔角剧本里。他会带入本土华人的视角,师徒关系中的背叛,骄兵必败的寓言,以大欺小的不义都在他的表演中,轮番上演。比起西方的个人英雄主义,这些儒家文化中的伦理冲突,更能触动本地观众的心弦。

他的角色设计也充满在地色彩,马来裔选手有自己的地缘故事线,印度裔选手的性格设定融入了文化特质。观众席也汇聚各年龄层和各文化背景的面孔,既有年轻人,也有和贺光龙父母年纪相仿的乐龄族。每场表演百余张票都会售空,到场的是忠实粉丝,为台上熟悉的角色呐喊助威,也顺便“骂”一下坏角色。

贺光龙的父母几乎场场不落到场观看,起初看到儿子在台上受伤淤青,他们心里直打鼓,后来才明白,越是专业的摔角手,越能把“挨打”演得逼真。如今,他们为儿子的事业感到骄傲,也越来越被这种另类的“演出”吸引。

摔角凝聚多元文化

采访柯俊杰和Divya的当晚,美国职业摔角手Sage Matthews也从海外飞来表演。这位在世界各地巡演的摔角手,对新加坡摔角的发展速度印象深刻,“虽然新加坡摔角活动少,但观众相比美国来说更加热情。”

他在各国擂台上专门扮演“坏人”,被各种语言骂过“混蛋”,前两月他刚刚被打掉了两颗牙。“我享受做一个无赖,做各种坏事,”Sage笑着说,“这样人们看到我输掉比赛时会特别开心。”

对他而言,摔角最重要的意义是凝聚多元文化。“摔角团结了所有体型、背景、肤色、种族和性取向的人。竞技场是一个安全区,大家可以一起为坏人喝倒彩,为好人欢呼。”这也符合贺光龙摔角的初心。

台下,一个9岁的本地男孩兴奋地和贺光龙击掌。这是父母第二次带他和弟弟来看本土摔角,以前他们只能在网上看摔角表演,但现在本地就有现场演出。他跟《联合早报》记者说:“我以后也想当摔角手!”

亚洲式的摔角擂台,就像新加坡的缩影,交汇多元种族与文化。表演者来自各国,既是运动员,也是演员,娱乐大众,也发挥道德教化的作用。他们过着“双重生活”,打破社会偏见,走出工作、性别与国别之外的道路。

今年11月,GrappleMax迎来九周年庆典,他们不仅在自己的场馆凝聚人气,也将摔角带到社区联络所与会馆会所。详情可上网(bit.ly/4ocPioL)了解。