雪门先生南来的泪痕早已干了,先生为了中国的幼稚教育投入多少的青春和心力,成为我们台湾幼儿教育中不可或缺的历程。

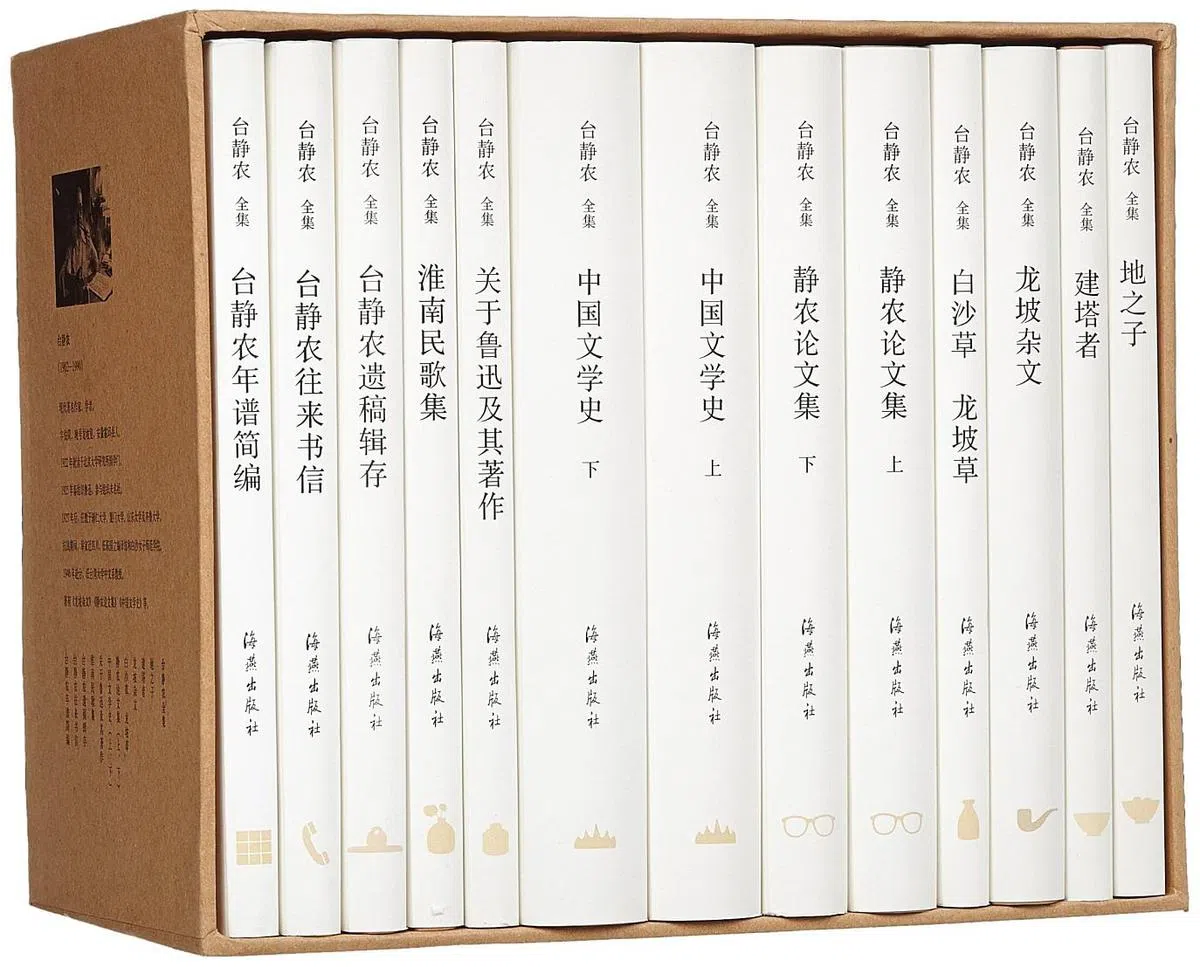

辗转托朋友帮我买了一套河南海燕出版社出版的台静农全集,台老师在台大执教四十余年,我一直却买不到台湾版的台老师全集而引以为憾,直到大陆海燕出版社简体字版弥补了我的缺憾。收到辗转寄来的这套书,心情的高兴真是笔墨难以形容。台老师是我年轻的时候读中文系时很景仰的老师,到今天我家里还挂着老师写的两幅字。老师赐墨的故事我以前记述过,每当我抬起头来或在家中拐一个转角,就面对着台老师的字,我总能从字里行间,吸收到一股气定神闲的温润。这一次朋友转来的台静农全集,霎时间很奇妙地把我带回几乎是80年前的一件往事:

1945年父亲带着我同家人,辗转从我的出生地——香港取道广州,搭上第一艘从中国大陆驶向台湾的轮船。我们是福建人,当然通晓闽南话(台语)。又因为父亲在日本留过学,自然懂得日语,而台湾光复之初,部分受日本高等教育的人必须用文沟通,所以父亲很快成为来台湾接收的第一批大员。

当时我6岁,在台北第一个住所是在中央气象局对面的巷弄中,巷弄中的房屋都遭受二战时美军的空袭,几乎只剩断垣残壁,只有一排日人留下的官舍没遭毁损,正好供来台接收官员的住所。我们的家前后都有很大的院落,屋子里,都铺了榻榻米,客厅醒目地摆着一把日本武士刀,搁在一个很隆重的架上,墙上还有一幅日本人没带走的油画,另外还有一幅台湾籍水彩画家蓝荫鼎画的《山地少女》(日后上小学终于明白画家的名字以及他对台湾美术的贡献)。每间房屋都有一张矮矮的茶几,除此之外,一无所有。入境随俗,我们一家就生活在这日本官舍里,也不添购任何的家具(可能当时也没家具可以买),白天就把铺盖折叠起来,收在欧西依蕾(日式用纸贴成的橱柜),连家具和床铺都省了。

在这之前,我没有上过托儿所或幼稚园,英属殖民的香港,受到日军的空袭,不几日就投降了。我常常在家,翻翻爸爸的藏书,请长辈和我谈一些并不适合我年龄的事物,却也提前了我的早熟和开始认字。现在在台北住定之后,爸爸送我进附近的一所小学——女师附小,让我插班读三年级。有一天爸爸回来告诉我们一个消息:过些天要带回一个黄小弟来我们家住。父亲压低了声音向我的继母说,黄某某留在台湾的儿子,这孩子目前就住在北投一家育幼院里,我要把他接出来,然后想办法送他去香港和他父亲团聚……果不其然,父亲决定到北投去找这家育幼院,并且要带我同行。我听到了之后,雀跃不已,因为北投、草山(今日称阳明山)都是我老早就听爸爸讲过的台北附近的名胜。这一次决定要带我同行,而且去带一位跟我年龄相仿的小朋友来我们家住,这真是多么令人兴奋的事情。我猜想这一次郊游继母没有同行的原因:因为自从来到台湾,她一直水土不服闹失眠,日常生活弄得颠三倒四,医生诊断她有精神衰弱的疾病,爸爸深怕惊扰到她,所以让她待在家里休息,而独自带我出门。

这一次的出游,让我第一次见到这家位在北投半山上的育幼院,同时也见到了育幼院院长张雪门老先生——这也是我此生唯一一次见到老先生。其实我称他为老先生,我并不知道他实际的年龄,只听到爸爸尊敬地称呼他为“雪老!”而且我看他两鬓斑白,如果要我称呼他,大概我也会称他为老伯伯或老先生吧!

黄小弟终于被人带出场,院长解释说:“小弟的肠胃不好,这两天还拉肚子呢!其他情形还很正常。”院长把黄小弟的小手交给了爸爸。

我发现黄小弟个子很小,比我小半个头,身子果然像院长所说的肠胃不好,所以显得特别瘦弱,我竟然像个小姐姐一样,牵着他的小手,快步拉着他从山坡上又蹦又跳跑下山来,爸爸在后面大声地叫我们不要跑。我看到了黄小弟张着嘴有点气喘起来,他张着嘴露出了不整齐的门牙,我觉得他也像我一样快换牙了吧!

学前教育的先河

当年我从爸爸那里约莫知道张雪门是一位教育家,其余几乎一无所知。这次在台老师的全集里翻阅到龙坡杂文的目录有一篇《记张雪老》,一听到张雪老的名字我半信半疑地打开来读,头一段台老师就提到北投育幼院,我真是既吃惊又欢喜。张雪门就是我大约6岁时见过一面的那位“老先生”。读了台老师的文章之后,我开始进一步了解雪门先生的背景。雪门先生当年在北京大学专攻幼儿教育,继而在香山主持幼儿教育,成为我国学前教育的先河。

可惜黄小弟在我家只停留两天,父亲就把他的行程给安排好。这一次父亲仍然带着我到机场送别黄小弟,我们的友谊其实还没开始就匆匆话别了。倒是在台北机场的情景真是让我大开眼界:那是我第一次看到飞机就在我的身边。香港日军轰炸时我根本就不敢看日本飞机在天上耀武扬威,躲警报深怕来不及,哪有机会看过这么壮观的场景。这么漂亮的空中小姐,唇红齿白,轻声笑语牵着黄小弟,从机场办公室走出来准备上飞机了。她纤纤玉手,指甲涂了鲜艳的红色,我惊奇地问爸爸为什么指甲可以涂得这么漂亮,爸爸告诉我那叫做蔻丹,我又长知识了。那时飞机场还没有建空桥,旅客要自己步行到飞机旁去搭乘,送行的人就遥远的站在场外,目送亲人或朋友离开。这时有几位摄影记者冲向前给空中小姐和黄小弟拍照,只见黄小弟扭捏不肯配合,整个人几乎趴在空中小姐的身上,半天后终于搞定,空中小姐回头向我们招手话别。

现在,这些往事就随着台老师的全集,其中的龙坡杂文《记张雪门》一文而曝了光,也同时点亮了我的记忆之库。近80年的往事,随着张雪门的名字在我的心里闪着亮光。

张雪门1891年出生,1924年入北京大学研究幼稚教育,可以说是中国学前教育的先河,终其一生都从事幼儿教育。1946年,受盛关颐之邀来台主持北投的育幼院。盛关颐是名门之后,其父盛宣怀是当代中国工业之父。先生的思想前进,在旧时代中独树一帜,并为近代中国实业,如电报、铁路、轮船、采矿等立下深厚基础。盛氏之六女盛关颐嫁给台湾望族林熊征(今日华南银行创始人)。盛关颐继其夫婿林熊征遗愿创立了北投育幼院,也就是后来的薇阁,现在的薇阁中学前身,托儿所院中的学生大半是对国家有贡献者的遗孤。当年台湾刚刚光复,百废待举,雪门先生利用散置各地的军眷,为他们编幼稚教材,储备幼儿师资,不遗余力。

台老师的文章结尾收录了张雪门的诗,其中有一首《南行》:

八年离乱浑如梦,猿鹤虫沙自不同,投老南来多感慨,河山长在泪痕中。

雪门先生南来的泪痕早已干了,先生为了中国的幼稚教育投入多少的青春和心力,成为我们台湾幼儿教育中不可或缺的历程。雪门先生可以拭泪了,1973年雪门先生辞世享寿83。他的学生们为他盖了一所石屋,就在北投的大屯山上,雪门先生想必在石屋的门前捻须笑看台湾遍地的小朋友在幼稚园中欢笑地蹦跳着。

(作者是台湾诗人、作家)

(本文小标为编者所加)