走一趟二战之旅博物馆是最好的起点,观展后走出展馆外探索周边地区,再延伸到全岛各处的二战遗址,对照展品,历史更立体。

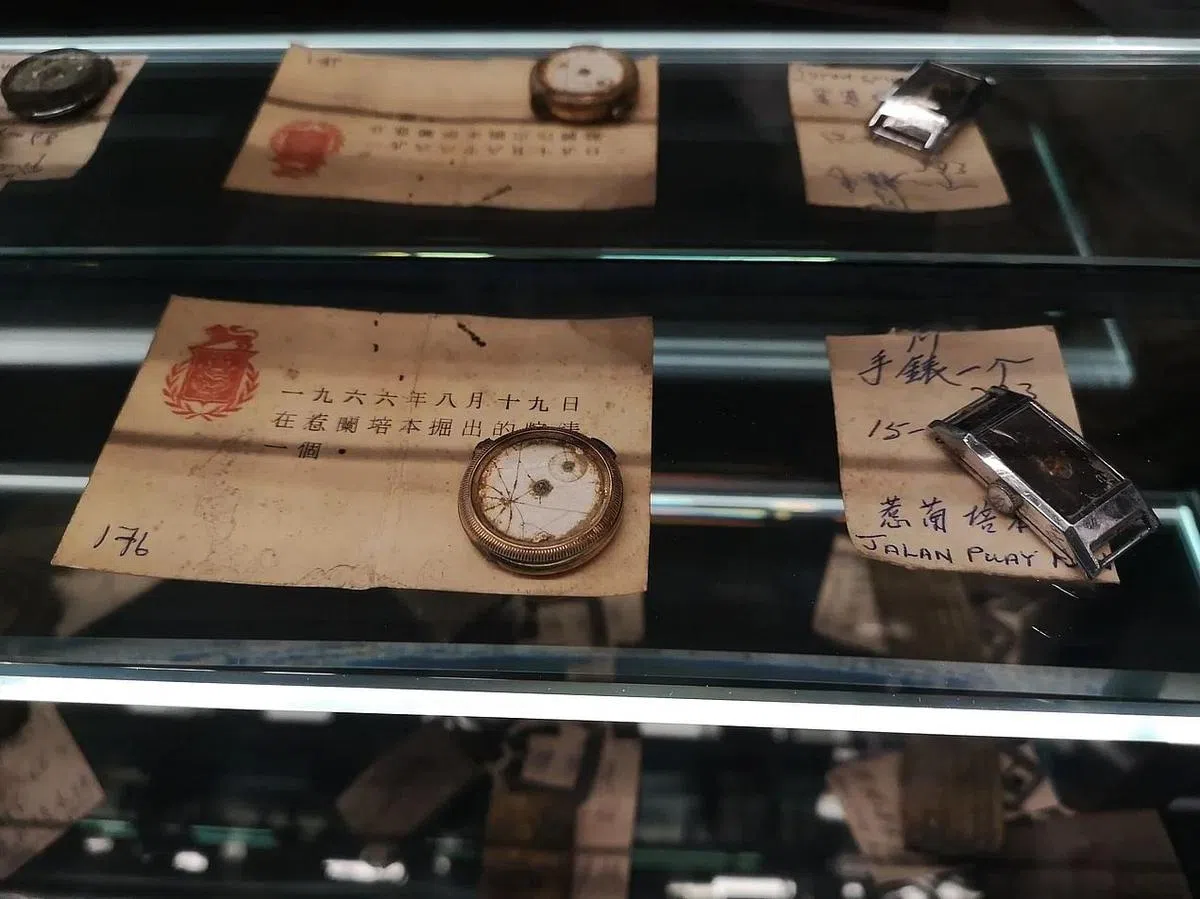

那一件件的眼镜、腰带扣、钢笔、烟斗、手表、钥匙串……单独来看都是很普通的随身物品。摆在展柜里集体呈现,联想到物主被集体射杀的惨痛画面,心情顿时就沉重起来。

可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。80年前那一天,戴上眼镜,系上腰带,像寻常日子一样踏出家门,从此再也没有回来。手表还在嘀嗒不休,钢笔仍淌着墨水,烟斗残留着烟草气味,顷刻间机关枪扫射,子弹乱飞。每一件寻常物品都是屠杀见证,还没弄清楚到底是怎么回事,即被草草埋葬。

惹兰培本(Jalan Puay Poon)乱葬岗1966年挖掘出土的200多件私人文物,是新加坡国家博物馆特展“乱离时代:1942年新加坡沦陷时期的回顾与意义”(展至7月31日)上,最触动人心的展品。

惹兰培本在哪里?好奇上网一查,旧称东海岸七英里,道路已经消失,谷歌地图上显示的是勿洛历史走道(Bedok Heritage Trail)上的一个标记。细看地点是在东海岸路上段与勿洛南一道的交界处,这么多年来多次开车路过,从来没留意过路边的历史标记,也没想过要停下脚步来多看一眼。

今天的历史看板已经有点陈旧,褪色的图文记载着被遗忘的事迹:二战时期日军在全岛进行肃清大屠杀,二战结束后惹兰培本一带发现多个乱葬岗,估计超过2000人被埋葬于此。后来,美芝路竖立日据时期死难人民纪念碑,悼念这些死难者。

就算真的有心到此追思细读,也不过是平铺直叙的一段历史资料,不会有什么深刻感触。但是参观了特展上的展品后再到这里,感觉就不一样。眼前的马路绿树成荫,车流穿梭,对照博物馆留下的强烈印象,风和日丽的花园城市面貌与尸骨成堆的残酷画面,在脑中交叠出现,资料上的记载生动地站了起来,顿时穿越到历史现场。

馆内馆外衔接时空

今年是新加坡沦陷80周年,漫漫岁月中每到了关键性时间点,大家又会热热闹闹地旧事重提,温习历史。

其实历史遗迹一直都在,只是平时少有留意。忙碌的脚步只顾着向前,很少驻足回望。城市变化太快,并不久远的历史,来到实际地点已经看不到昔日痕迹。但是对照博物馆精心策展的真实展品,实际发生过的真人真事,就能够引起共鸣。

国家博物馆在2018年接管了樟宜礼拜堂与博物馆(Changi Chapel and Museum)和鸦片山战役纪念馆(Reflections at Bukit Chandu),先后在疫情中完成翻新。重开时,国家博物馆馆长曾美君接受《联合早报》专访时指出,从国家博物馆延伸到曾经的不同历史现场来衔接历史,视角更宏观。

确实,要好好地走一趟二战之旅,博物馆是最好的起点。系统化观展之后,走出展馆外探索周边地区,再延伸到全岛各角落的二战遗址,会有更完整的体验。樟宜礼拜堂与博物馆复制二战期间樟宜监狱礼拜堂,展馆模拟战时监狱环境,百多件文物展示英军投降后,战俘在集中营里的生活与故事。看完展览,从监狱转角的高士福路(Cosford Road)深入探索,另有一个历史古迹柔佛炮台(Johor Battery),英军在新加坡东北海岸设立的重要炮台防御工事,如今看到的大炮与炮弹都是复制品,坑道也已封堵不对外开放,安静的角落弥漫着历史气息与乡野趣味。

延伸游玩再到樟宜村与海边走走,整个地段曾经是殖民地政府军用地段,一些老建筑得以保留至今,部分兵营与地段继续保留了军事用途,还能感受到浓浓军事气氛。而来到樟宜尾海边,日军大屠杀发生地点竖着历史标记,今天是游人野餐嬉水的公园空间,今昔对照别有一番感慨。

参观鸦片山战役纪念馆了解新加坡沦陷前的巴西班让战役,以及马来军团的英勇事迹,看完走到肯特岗公园甚至是整片肯特岗,对照日军步步逼近的作战进程,对整场战事有更立体的认识。

武吉知马路上段的旧福特车厂(Former Ford Factory)也是二战纪念馆,前身的福特车厂二战爆发时被英军用来组装战斗机,日军入侵时征用工厂作为山下奉文的临时总部。

参观展馆了解英军投降到昭南岛时期的点点滴滴之后,顺道游览后面的武吉巴督自然公园。山顶原本竖立着纪念阵亡日军的昭南忠灵塔,如今只剩下阶梯上的二战历史标志,设计有如一本翻开来的厚重书本,上面以四种官方语言和日文记录这段历史。

厚重大书本标记历史

国家博物馆除了上述的新加坡沦 陷特展,常设展厅新加坡历史馆也有一段日军占领时期的展区,二楼的新加坡生活馆另有常设展《苦难昭南》。历史馆里展示大场面如战场上的坦克、日军南下的脚踏车;生活馆则呈现民间生活细节,如粮食配给证、物资购买登记卡、理发券、购物券等,展示日治时期平民百姓的苦难生活。

参观博物馆出来顺道游览周边地区,精心修复的福康宁酒店是二战时期英国远东司令部基地,旁边的地下掩体与隧道修复成地下指挥中心博物馆(The Battlebox),重现指挥中心运作情况。

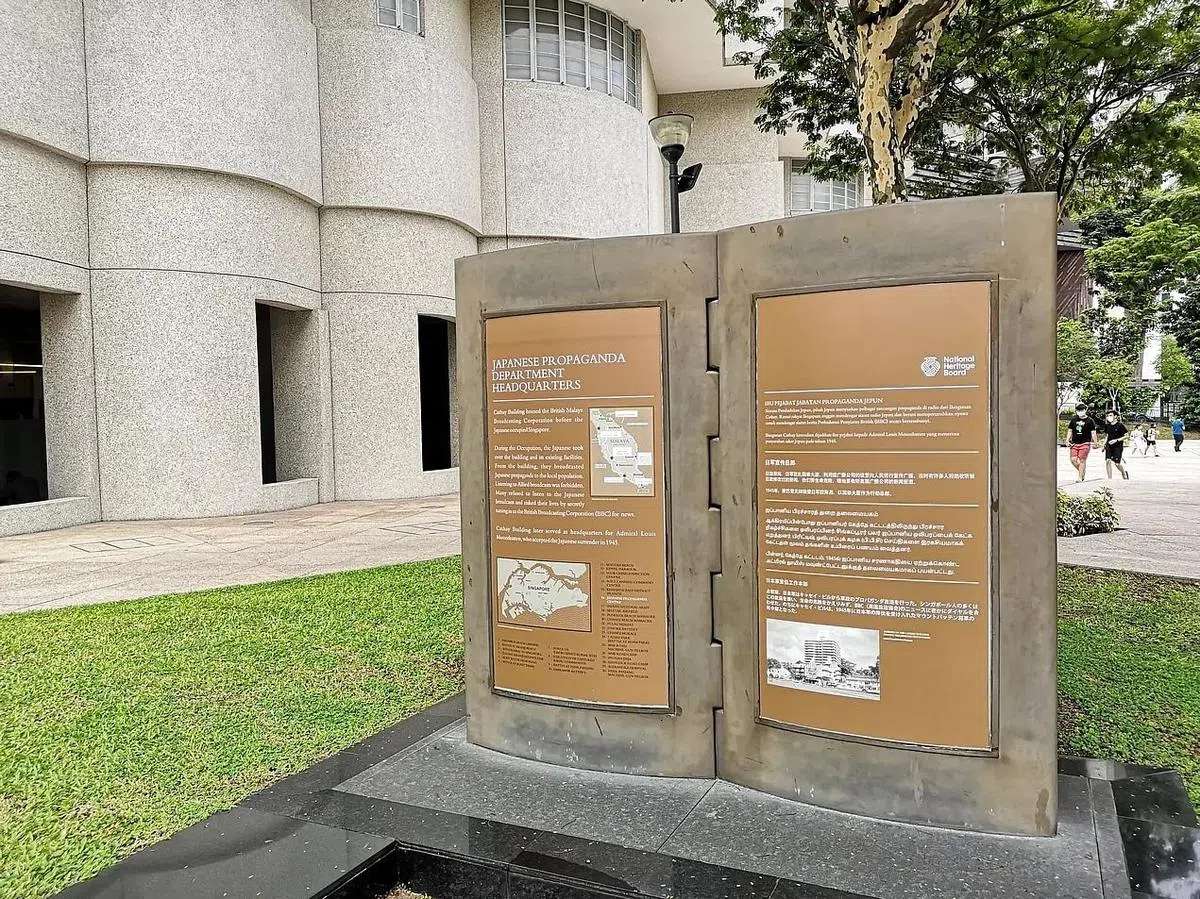

国家博物馆隔壁的基督教青年会大厦(YMCA)是日治时期日本宪兵部东区分布的所在地,战后恢复了本来用途,今天的现代建筑一角竖立着一本摊开的大书本,记录原址历史。过对面走到国泰大厦又找到下一本书:日治时期,日军驻扎在此利用广播公司设备向人民进行宣传广播,1945年蒙巴登元帅接受日军投降后,以此作为行动总部。

仔细留意的话,会发现全岛各地都能看到各式各样的历史标志,以这系列历史课本造型最为醒目,也更有分量,不只是资料看板也是纪念碑,远远看到就知道是二战重要地点。

一系列二战标志是在1995年为纪念二战结束50周年而设,当时全岛各处共竖立了14座历史标志,2012年纪念新加坡沦陷70周年,又增设了六座。二战遗址当然不只20处,每一座大书本的纪念碑上都有一个地图,标出全岛30个二战遗址。2013年国家文物局规划的二战历史步道,共列出50个二战标记(包括有立碑的20个地点)。

20座纪念碑要逐一打卡已不容易,50个二战标记更是散置于全岛各个角落。可按照个人兴趣,或是历史时间点与事件来归类,比如日军登陆的林厝港莎琳汶沙滩(Sarimbun Beach)登陆点、克兰芝沙滩登陆点;发生战役的武吉知马山、巴西班让山;战争中被英军炸毁的长堤、被日军轰炸的岌巴海港;大屠杀地点的榜鹅海滩、樟宜海滩、圣淘沙海滩等。

以地区来规划的话,除了二战历史走道,也可参考其他历史走道的二战看点。比如上述的惹兰培本是勿洛历史走道的一部分,没有列入二战历史走道;武吉知马历史走道当中特别规划了一条二战遗迹走道,涵盖了武吉知马山、旧福特车厂、大东亚世界游乐场(美世界);圣淘沙历史走道有三条不同主题路线,当中的炮台路线标出二战时期的英军重要设施。

历史现场重温二战回忆

列为国家古迹的战争纪念碑,不只纪念历史,本身也是古迹。最广为人知的是日据时期死难人民纪念碑,以及康乐通道(Connaught Dr)的林谋盛纪念碑、世界大战阵亡战士纪念碑(The Cenotaph)。这一带最近改为人行道,逛起来更加方便,轻松走一圈还能顺道打卡与战争无关但也是国家古迹的陈金声纪念碑,以及不属于古迹的印度国民军纪念碑(Indian National Army)。

旁边的政府大厦前大草场,也将在今年国庆日当天,正式列为国家古迹。空荡荡的一片草场,见证许多重大历史事件,包括1945年庆祝日军投降的胜利游行。

1945年9月12日的日军投降仪式在政府大厦举行,1942年2月15日英军向日军投降的地点是旧福特车厂。签署投降书的房间至今保留了当年的格局,以投影方式在墙面上展示相关历史资料,墙上时钟停在历史的那一刻,下午6时20分。

还想看到更生动的历史场景,圣淘沙西乐索炮台的投降纪念馆(Surrender Chambers),重现1942年英军向日军投降,以及1945年日军向盟军投降的历史场景。真实尺寸的蜡像,每一位人物都有名有姓,表情神态栩栩如生,忠实还原历史性时刻。参观纪念馆顺道把西乐索炮台看完,再延伸探索新的圣淘沙历史走道炮台路线。

意犹未尽可以续程到拉柏多公园,还可以通往南部山脊,连接到鸦片山战役纪念馆与肯特岗……就这样一处接一处,每一座纪念碑、每一个国家古迹、每一段历史事迹,延伸开来都有更多后续的故事,像追剧一样吸引你一段接一段地探索,在脑子里凑成越来越完整的画面。

多走几步就有更多体会和发现,弹丸岛国每个角落都能挖出一些战时记忆。历史并不遥远,惨痛的日治时期只不过是几代人的事情。问问家中长辈或是身边相熟的老人家,都能说出各自的惊心动魄与家族的伤痛回忆。从身边点滴细节开始,连接到整个时代背景与相关事件,历史从课本里跳了出来,谱写自家的二战故事,走出属于你的二战之旅。