【特约内容】

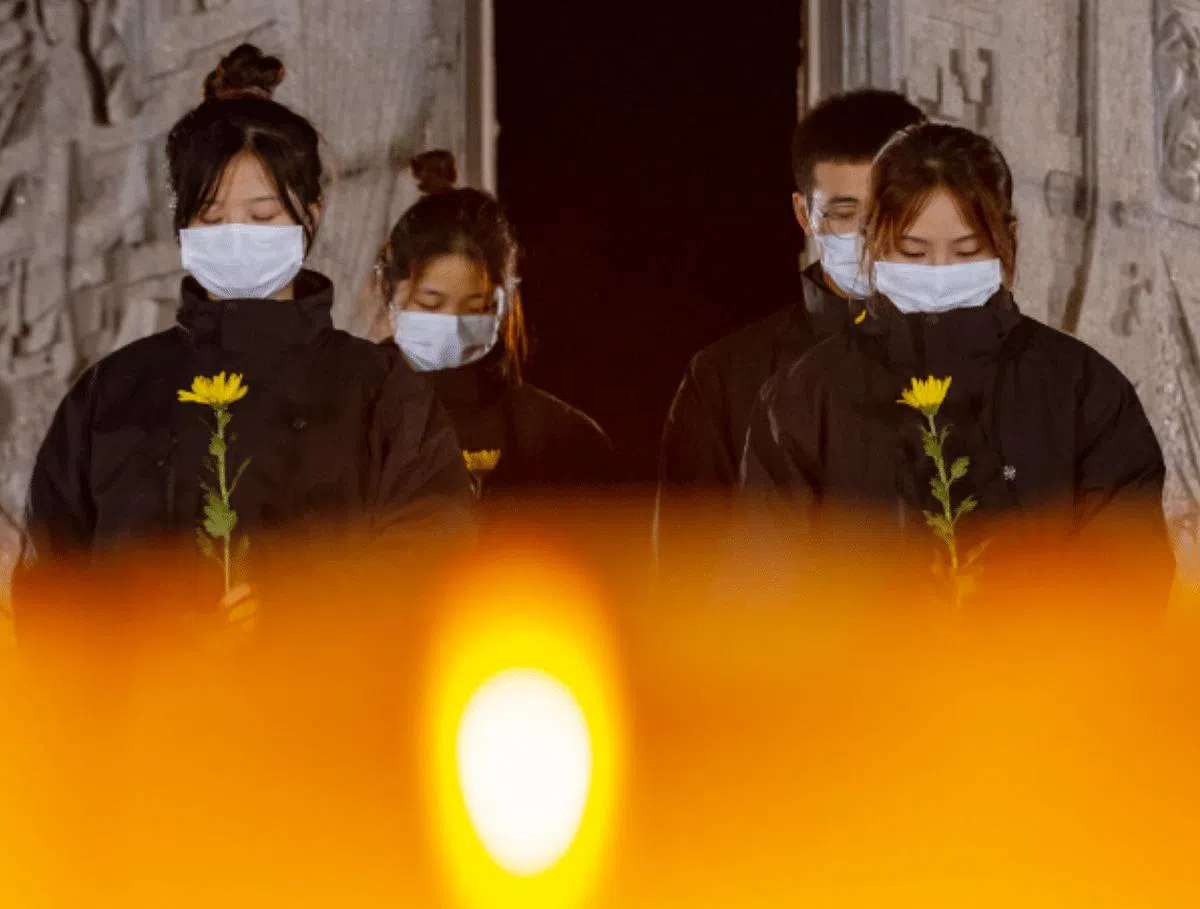

漫步在12月13日的南京街头,你会发现不少人胸前多了一枚紫金草徽章。

郑越兮是南京金陵中学河西分校高三的学生,每当她在路上注意到另一位也佩戴徽章的陌生人,只是对视就可以相互致意。郑越兮说,她的心里是温暖的,因为感应到对历史的敬畏和对和平的珍惜。

这场自发的行动来自跨越85年的和平祭忆。

1939年春天,日本军医山口诚太郎随军到南京,此时距离1937年南京大屠杀已经过去一年有余,城市满目疮痍。不久后,山口因发布反战言论被军方勒令遣返。

离开之前,山口诚太郎在南京东郊紫金山下遇见改变他命运的二月兰,在这座被战争蹂躏的城市,这种四瓣紫色小花漫山遍野地盛放。带着万千感慨,山口采摘了二月兰的种子带回日本。随后,这个被山口命名为“紫金草”的小花开始在日本各地生长。

后来,山口诚太郎的儿子山口裕继承了父亲的遗志,在1985年筑波世界园艺博览会上,向100万观众分发花种,用八种语言把寄托在紫金草上的和平愿望印了出来。

上世纪八十年代,日本作曲家大门高子了解到“紫金草”的故事,将其改编成合唱组曲《紫金草的故事》,并成立了紫金草合唱团,团员包括经历过二战的老人。随着合唱团辗转日本多地演出,紫金草开始被誉为“和平之花”。2001年,紫金草合唱团首次来到南京,“紫金草”的故事由此在中国落地生根。

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内,有山口裕及日本友人捐建的“紫金草花园”,一座高1.17米的“紫金花女孩”铜像手中举着一束紫金草,象征着对和平的向往和祈愿。纪念馆内珍藏着山口诚太郎的绝笔:“请继续紫金草的事业……”

近年来,以紫金草为名,纪念馆出版系列丛书,成立紫金草志愿者服务队,举办紫金草国际和平学校,开设紫金草和平讲堂,设计开发紫金草系列文创……2016年12月12日,为表彰外籍人士曾在南京大屠杀期间救助中国人的善举,中国向约翰·拉贝、罗伯特·费奇等六位国际友人的后裔颁发的国际和平纪念勋章,造型灵感就来自紫金草。紫金草的“种子已播散至一城、全国,乃至世界”。

南京利济巷慰安所旧址陈列馆是亚洲最大、保存最完整的慰安所旧址,也是纪念馆的分馆之一。紫金草国际志愿者姜哈娜,在这里用母语帮助韩国观展者更好地了解历史。一次,一位年轻的韩国女士参观后哭着拥抱了她。“那时候我觉得我做的事情是对的,一个数字、一个词、一个名字,只要能记住一个小小的东西,就相当于是我对一段历史负责。”

丁子牧是谢菲尔德大学的学生,他把紫金草徽章装进了带去英国的行囊。“就像在英国‘国殇纪念日’人们会佩戴红色的虞美人花,我们也可以用自强不息、象征和平的紫金草来寄托对南京大屠杀逝者的哀思和对和平的向往。”

丁子牧说,会向更多的英国朋友介绍紫金草和这个符号背后的深刻意义。

【本文由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆呈献】