20世纪初,新加坡出现一股移民潮,华族人口从1901年的16万4000人,急速增长到1921年的31万7000人。

继新加坡铁路(克兰芝—登路—丹戎巴葛)之后,丹戎巴葛和如切之间也有铁路穿行,1926年提升为无轨电车,往返丹戎巴葛、桥南路、克罗士街上段、新桥路、禧街、维多利亚、加冷、芽笼路和芽笼士乃。

便利的交通吸引新移民到市区外围开拓新家园,周如切也将种植园开辟为住宅区,如切因此繁华起来,教育需求也日益殷切。

加东区早期学校

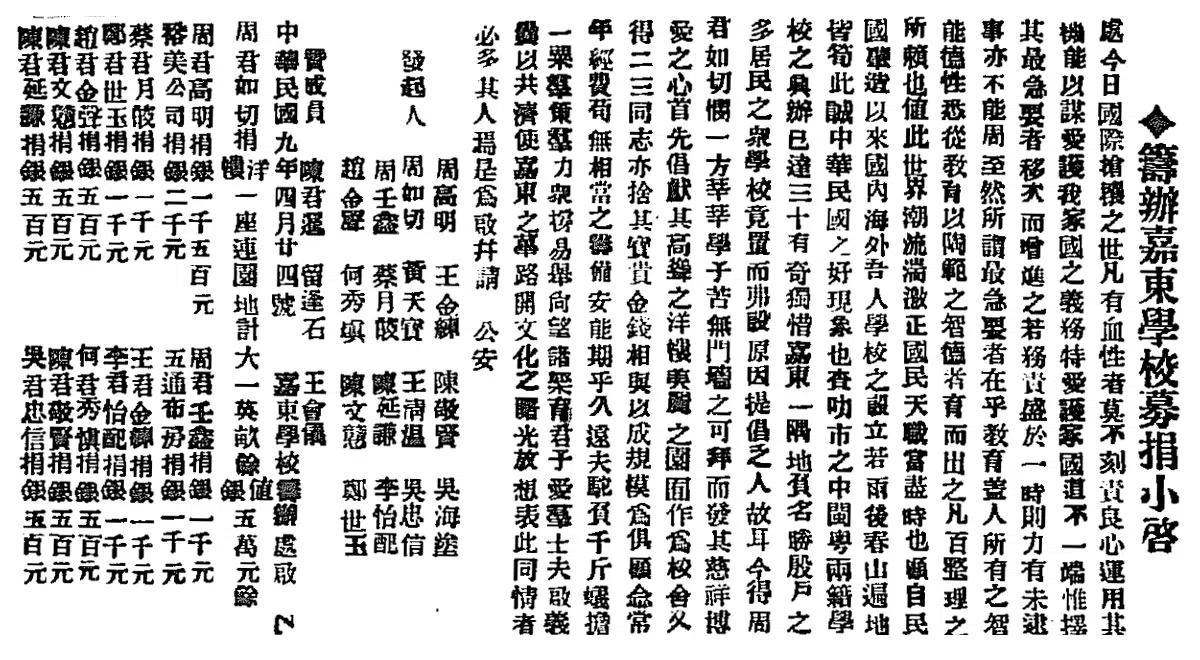

周如切生于中国,曾在新加坡加入同盟会参加中国政治改革。辛亥革命成功后,华人重视教育,他对振东学校、中南学校、星洲幼稚园都有捐献。1920年,他联合同盟会王金链、陈延谦和吴海涂,以及周壬鑫和陈敬贤等倡议建设学校,开启了加东的办学历史。

加东振群学校是所平民学校,为贫苦无力求学之青年而设。这是一所海南人学校,按推算1921年已经存在,1929年迁到小坡二马路。

育才学校是加东区早期学校之一,在1923年前已经存在。学校在1926年改组后迁往如切路,学生从70多名激增到150多名。由于校舍过于拥挤,校长许俊痴和校董商议,后来搬到如切观音堂旁边的76号洋楼。

早期的学校还有加东女学校,最初校址在芽笼警察局后面,1924年搬到如切路。这所加东女学校和后来的加东女校毫无关联。

担任泰戈尔的翻译

浚源学校成立于1924年,原是新加坡长老会所创办,因为有经济困难,邀请林青山设法筹办,学校在1927年4月1日脱离教会,由方怀南出任校长。

方怀南又名方书邦,来自中国潮州普宁,是《南洋商报》1923年9月6日创刊时的首任总编辑,因党派意识浓烈,殖民地政府下令《南洋商报》于同年10月29日停刊;1924年2月1日复刊。

方怀南精通双语,和印度诗人泰戈尔有一段交汇。1927年7月,泰戈尔到访新加坡,华人社团齐聚中华电影院(即东方影院)为他主办欢迎会。他在会上以英语发表演说,方怀南现场译为华语。

浚源学校也是建国总理李光耀的母校,《李光耀回忆录》中提及,外祖母要他学习华文,送他到如切台(Joo Chiat Terrace)浚源学校。这是两层楼木板结构建筑,约有10间教室,每班35至40名学生。学校后来搬到坤成路,据1935年出版的《侨民学校调查录》,学生有427名。长老会后来接管学校,委任林明诸和陈令典牧师负责校务。

如切区有大量海南居民

新移民不断迁入,区内对教育的需求不断增加。如切台公立星东学校成立于1930年,1932年因扩充校舍而租用隔邻房产,周清廉和海南籍同盟会成员陈开国在1934年受邀为学校名誉董事。

周如切后人在博文中提到,周如切和中国发妻林香娘在1915年举家南来新加坡。作为周如切的长子,周清廉对资助华校义不容辞。

立达学校在1933年成立,校舍原在东海岸路189号,而后在1936年搬迁到东海岸213号。立达是民办学校,经济来源依赖学生学费,收支不敷则由校董捐款补足。

如切区内有大量海南居民,有鉴于此,周子干、郭荣、陈昌学、黄互桓、胡涛、蔡思酡、潘望等人于1936年创立星华公立学校,租用如切路416号作为校址。由于学生不断增加,学校相继租用404号和373号作为分校,再后来搬到海格路209号 。

阮星池祖籍广东新会,祖父是清朝太医,他持有中国和葡萄牙的行医执照,1937年来新加坡长泰街开设医馆。因日本对中国发动侵略战争,更多人南来避难而失学,他决定和南天酒店经理巫志南成立星岛公学。

学校位于如切路65号,在1939年1月14日开学。开学不久,学生从80多名激增到130名,原有校址不敷应用,故租用罗弄101樟宜路60号的一栋洋楼,4月搬迁到新址。1941年7月底,学校召开董事会议,学生人数已有200多人,因此增设下午班。不久日军开始轰炸新加坡,学校在二战爆发后停课。

殖民地政府重视采纳英国教育体系的学校,华人则希望后代保留华文,因而自发筹募经费创办华校。新加坡独立后,政府开发乡村为新镇,各地出现人口大迁徙,老区学校被迫关闭,如切人也各奔东西。

尽管人事已非,在一个历史大时代,如切铭刻着新客过番,在此安身立命的不朽记忆。

其他内容:

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。