樟宜海面上有30多艘来往乌敏岛的小木船,这些客船的例常维修都在乌敏岛。

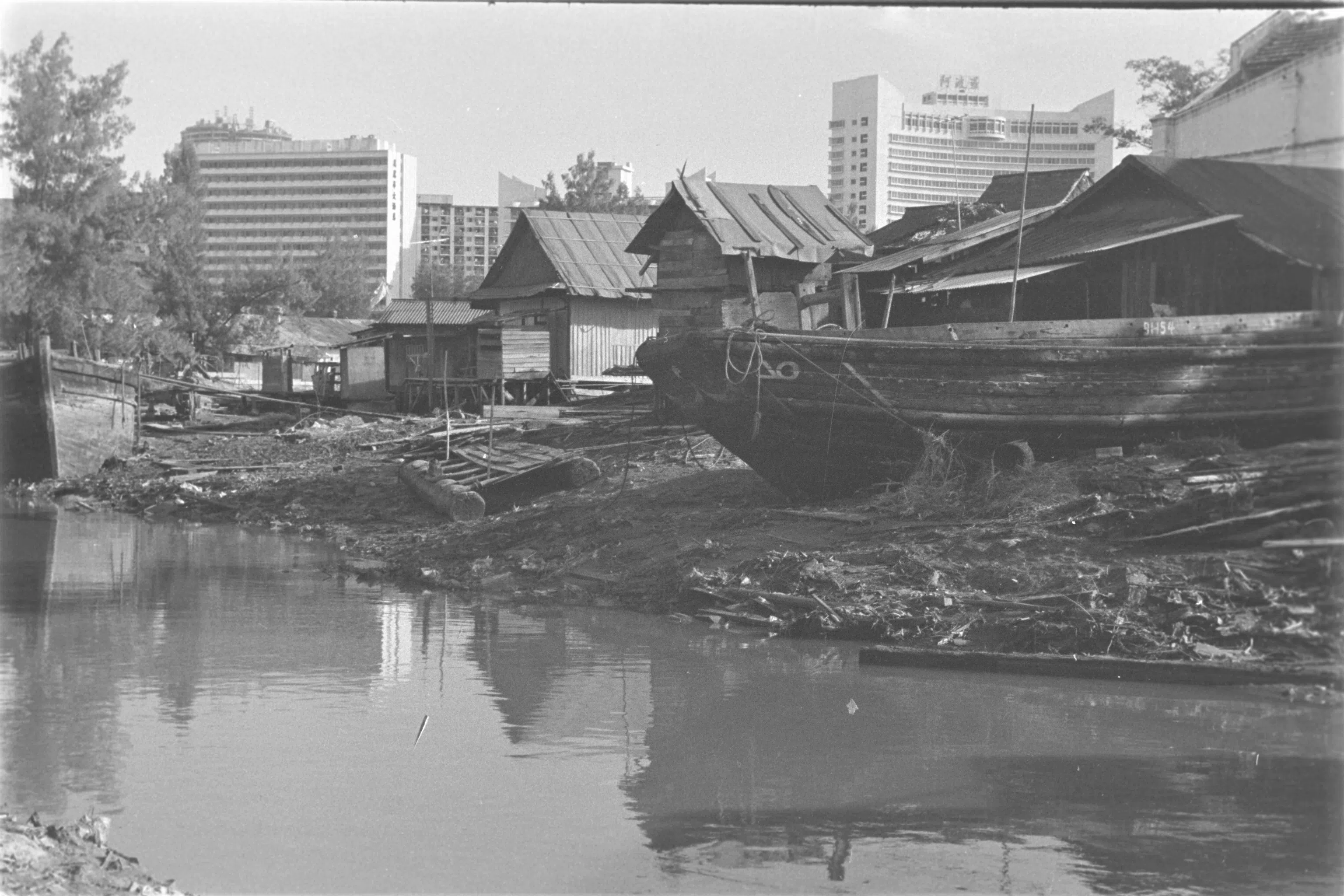

新加坡曾经拥有过木船的辉煌岁月,上世纪50年代全盛时期,3000多艘驳船熙来攘往,形成独特的风景线。

1983年清河时期,剩下几百艘大䑩迁往巴西班让安家,如今则屈指可数。

不同时代木船有不同用处

曾经出现在实里达岛、克兰芝河、加冷河、勿洛、南部岛屿等海面的船屋,是新加坡最原始木船之一。这些将树桐镂空,以带刺孟光叶(mengkuang)做屋顶的小船,是新加坡海人(Orang Laut)的住所。

开埠的年代,印度东南部马德拉斯(真奈)的船匠跟随英国东印度公司来到新加坡,他们建造的印度舯舡可称为新加坡河的第一代驳船。这类小木船承载量约20吨,以木桨和长竹竿来推动。1830年代的殖民地报告显示,在河上工作的千多名船工都是印度人,占新加坡印度族群约四分三。

20世纪初华人进军驳运业

新加坡成为直辖殖民地之后,华人进军驳运业,逐渐取代印度舯舡。20世纪初的华人驳船可分为舯舡和大䑩两大类,舯舡又可细分为帆船(风力推动)和普通舯舡(拖船拉动)。

华人舯舡船头尖,长约20米,宽6米,深4.5米,有间小木屋让工友歇息。由于船身“过大”,涨潮时被新加坡河口的桥梁卡住,退潮时河床又太浅,只能走国际路线,将树胶和粮油杂货运往缅甸、泰国、印度尼西亚等地,回程时满载米粮、咖啡豆、火炭等物资。

日据时期,军政府订造多艘舯舡,前往马来亚和印尼运载锡矿和原木(树桐),为二战后的木船业立下品质标准。

大䑩的体积较小,长度比舯舡短约四分一,头尾呈方形平面,这就是我们在新加坡河常见的驳船。小船遇到大风浪时容易进水,只能在沿海运作。

二战结束后,大䑩装上柴油机,承载量提升至200吨,等于第一代驳船的十倍。

木材的来源

工欲善其事,必先利其器,驳船的整体结构安稳耐用与否,跟使用的木材息息相关,其中巴劳木(balau)和橡果木(chengal)都是制造驳船的上等材料。新马合并期间发生马印对抗,对抗结束后印尼实行森林管制,使到苏门答腊的原木传统供应链大受影响,厂商改从东马和西马入口。

平底铁船跨海运来的原木,在美芝路一带海滨卸货,优质的树桐沉入海中,较次的则浮在水面。由晋江人垄断的“吊柴”技工赤着上身,腰下黑色紧身短裤,先将浮在水面的原木编成木筏,接着潜入水底,将其余的树桐捞起,拴吊在拖船边,将排列成行的木筏拖入造船厂林立的加冷河。吊柴作业不分昼夜,雷雨晴天都照常进行。

西马的原木则由长斗罗厘运载到加冷河畔,由吊秤车卸入水中,需要的时候才用“荷兰机”(绞轮)拉上岸。附近居民形容树桐入水就像开炮一样,睡午觉都被惊醒。

没有设计图的造船技艺

驳船这门手工艺没有设计图,全凭老行家将实战经验口传心授。

墨斗乃造船师傅的专业工具,师傅牵动线轮上的细线,沾上墨缸里的墨汁,将手腕稍微一抖,便可在木材上打印出细长的线条。

船体的各个部位尺寸厚度都不相同,技工根据工头的指示,两人一人一头握着大木锯来回“破板”,锯成指定的形状。准备就绪后,由另一组熟练工人使用“铁条钉”将各部位衔接起来。粗大的铁条钉长约1.5米,直径超过30毫米,打钉前先由学徒在船身骨架上钻洞,这门手作看似简单,但没有电动工具的年代,钻一个长洞需要半天。

美芝路海边、独立桥下、新加坡河上游的西贡岛和金声桥畔,都是修船的船寮驻扎地。有些船寮连招牌都没有,头手的名字就是活招牌。

用“火攻”洗船身

修船业者看潮水吃饭,往往只能利用退潮的四小时空档修补船身。更换船板时,工人得钻到船底,躺在污浊的河床上,赶在涨潮前完成作业。水位高时调转船头,第二天退潮时重复另一侧。

在海水中泡久了,船身附满藤壶,每半年左右必须清除。现代船厂用高压水柱冲洗船身,从前则用“火攻”。

业者到美芝路铁巴刹、柴船头潮州巴刹等地收集丢弃的菜萝,置放在船底点燃,藤壶被浓烟熏死后自然从船身脱落。将船身冲洗干净后,使用椰壳纤维和棉纱填补缝隙,涂上桐油和油漆,看起来就像新船一样。

造船业带旺打铁业

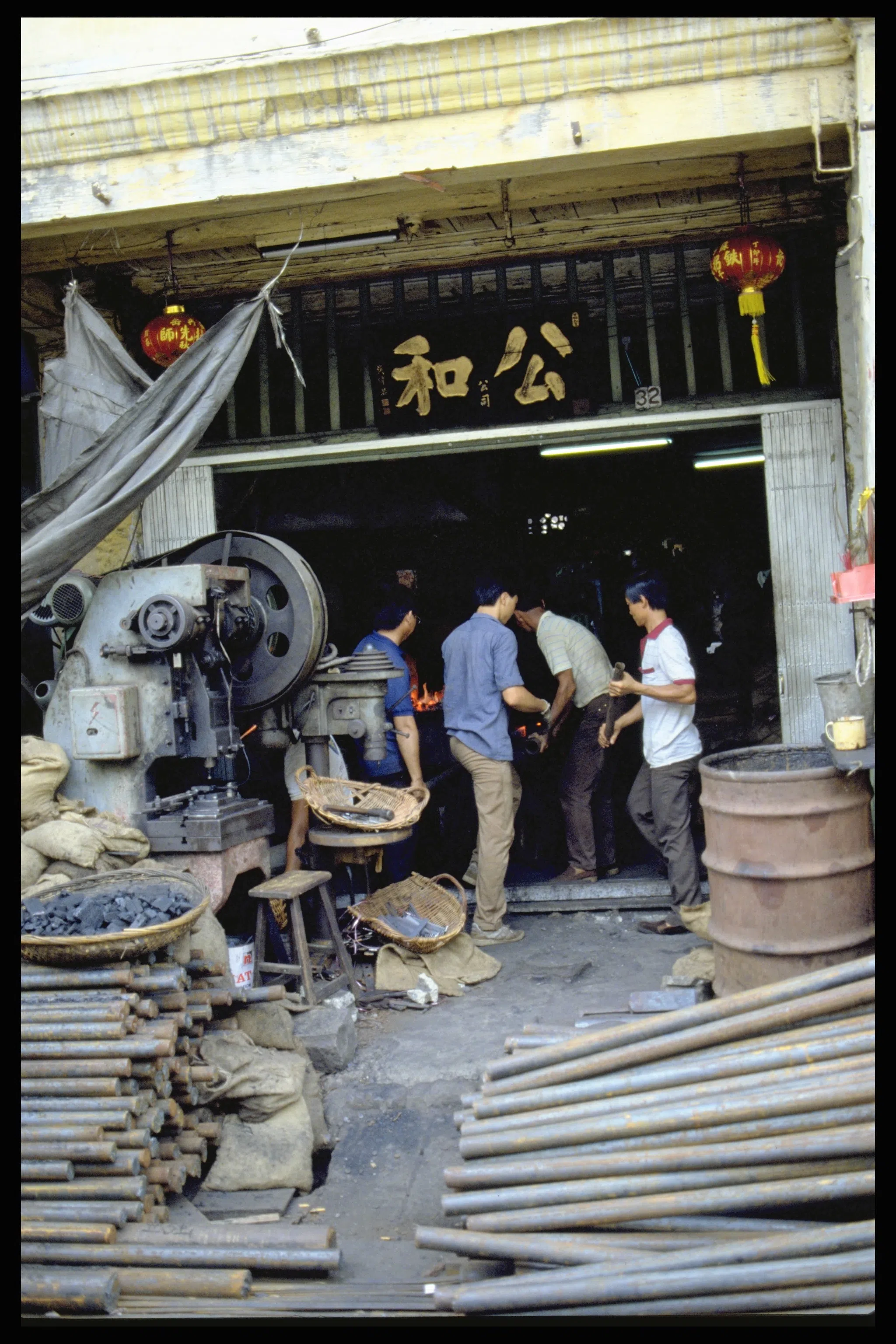

木船跟甘榜格南形成一条价值链,造修船的基本工具如木锯、木刨、铁锤、锉刀、固定夹、凿刀,以及常用的钢钉和油漆等,都可在美芝路的五金店购买。

至于铁器、铁条钉、船锚等特殊工具,则到打铁街(苏丹门)定做。那里的打铁店有顺利、新源顺、公和、李来兴、李承泰等,多数由客家人经营。

丹戎巴葛箱运码头启用后,木船失去驳运的地位,打铁街也失去打铁的动力,只留下修复后的几间店屋供人回味。

早在上世纪80年代,新加坡本岛以南8公里的实马高(Pulau Semakau)垃圾埋置场一带已被锁定为木船的葬身之地。有些业主选择海葬,将毕生心血凿沉,有些则以火化告别辉煌的木船时代。

*此文改写自2021年9月刊登在联合早报的新加坡的木船时代一文

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。