日据时期在德光岛出生的谢世康(80岁),是本地眼镜业的老行尊,累积超过半个世纪的行业经验。他所创立的康达光学眼镜公司,是勿洛区最早的邻里眼镜店,另一家位于乌节商业中心的康宁光学眼镜公司,曾荣获新加坡企业协会颁发的“2016年新加坡企业荣誉奖状”,跻身本地100家优异和有诚信中小企业行列中。

祖母当年的一句话,激励着谢世康创业的决心,而他创业的历程,是新加坡眼镜业发展史的一个缩影,折射出这一行业半个世纪的变迁。

曾祖父是中医也是商人

谢世康的曾祖父谢珘光1879年下南洋时,第一站便是德光岛。据谢世康了解,曾祖父下南洋前,已有不少谢氏族人在岛上生活。

谢珘光后来到马来亚哥打丁宜当中医,开万发祥药行,还经营布匹洋货、胶园锡矿,成为当地富商和侨领。谢世康的祖父谢晴昭是谢珘光与原配所生的长子,深受器重,可惜27岁便因病离世。

他父亲谢钦先战前和姐夫在哥打丁宜经营洋货布匹生意,日军南侵后家业被毁,只能到德光岛投奔岳父杨永昌,期间到边佳兰四湾兴亚娱乐场当财政。

祖籍大埔百侯的杨永昌曾留学上海和日本,与前财政部长胡赐道的父亲胡载坤医生是同学,却选择到德光岛办校教书,岛上的英华学校便是他创立的。日据时期,日军为追捕暗杀两名日本兵的杀手,差一点对村民下毒手,幸好杨永昌以一口流利日语为村民解围,大家才有惊无险。

战后,谢钦先带一家大小回哥打丁宜,两年后应堂兄谢裕民之邀到新加坡工作,事业稳定后举家迁到新加坡。

学验眼和砗镜片装镜框

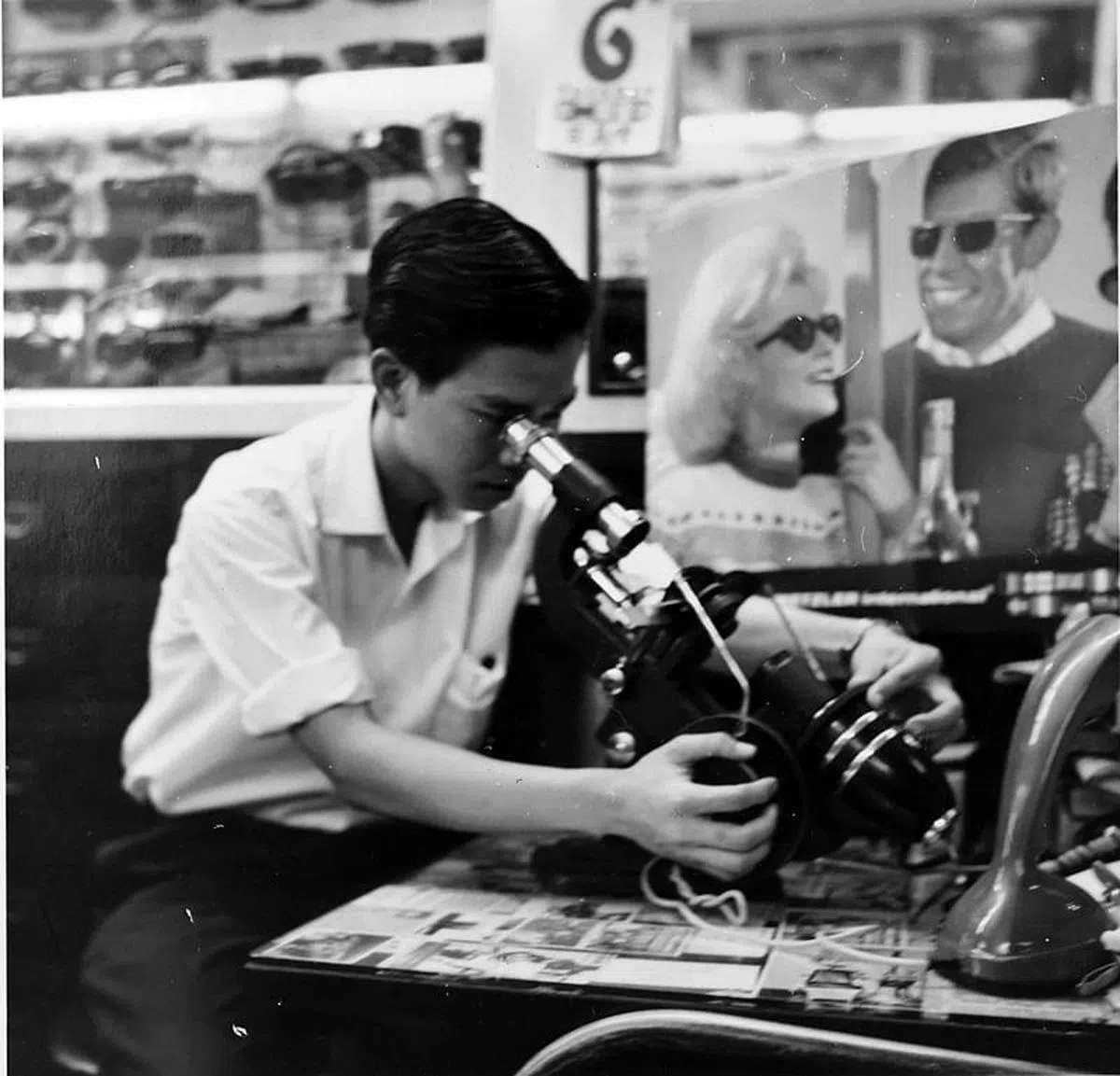

谢世康高中毕业后发现华校生觅职不易。1966年,有人介绍他到桥南路的亚东眼镜公司工作,他马上答应,入行后才知道月薪只有30元,虽然每月有加薪,但幅度是5角至2元,离职时也不过月薪80元。

他把这段岁月视为学徒时期,希望学成后能如祖母叮咛的那样出来创业。不过当时的老师傅不传功夫,幸好有一位同姓“师兄”愿意让他进验光房,他才有机会学验眼和砗(chē)镜片装镜框。

有了新技能,他下班后便拿着验光箱到处给人配眼镜,当时帮他的另一名贵人是亚东前头手张美德。这位前辈是在自己居住的租赁房做生意,白天他会让顾客坐在床上验度数,再到亚东买镜片配镜框。

谢世康赚外快时,向张美德借10副镜框供顾客挑选,验好度数后再买镜片配成眼镜。他记得当时一副眼镜大约十余元,他可从中赚四五元。

1968年,他和父亲商量后在芽笼19巷的住家前廊创立康达光学眼镜公司。当时最坏的打算是如果没有顾客,就帮人砗镜片装镜框,一对可赚5角,10对便有5元。

幸好开业后天天有顾客上门,很快便能月入千元。三年后,他听闻芽笼42巷附近有店面出租,于是搬到那里做生意,但七年后业主要收回店面,逼于无奈,他决定到勿洛南投标政府组屋店面,并在1978年正式走进组屋区,从此业务蒸蒸日上。

谢世康曾到加东购物中心和珍珠大厦开业,但时间不长。1988年,他买下乌节商业中心的一间店面,开设康宁光学眼镜公司。

他入行时无需专业验光文凭,但后来要求高了,太太周美琪1990年特地到新加坡工艺学院(现称新加坡理工学院)报读专业文凭,后来他的二女儿也修读这一课程,因此家中有两名合格验光师。

想重新推广客家山歌,首先必须有人教唱。我想到了在汉剧与山歌方面都有深厚造诣的广播员张昭英,可是她当时已退休,不想再出来。但是我不甘心,第二年又去找她,直到她答应为止。当时为了推动山歌,不惜三顾茅庐。

热衷推动客家山歌

事业有成后,谢世康在本地多个民间社团活动,至今几十年。他目前是新加坡客属宝树谢氏公会会长、南洋客属总会永久名誉董事、茶阳(大埔)会馆名誉会长、新加坡眼镜业公会名誉会长、新加坡合唱总会理事,并曾经担任茶阳会馆总务、茶阳励志社副总务、客总文娱股主任、丰永大董事、望海大伯公庙董事、丹那美拉商联会创会秘书、国际讲演会L区财政等。

祖籍广东大埔县丰村乡的谢世康,热衷于推动客家山歌和参加国际讲演会。他曾在2004年发起新加坡客家歌谣观摩会,2005年再发起新加坡客家好歌大家唱。他也是芳林民众俱乐部客家歌唱团的创办人之一。2017年,他参加国际讲演会(新加坡区)的冠中冠即席演讲比赛,荣获亚军。

谢世康也在育英中学董事部、海格小学和启发小学的咨询委员会,以及育英校友会服务过,并因服务超过20年,在2002年荣获教育部颁发的长期服务金奖。

在茶阳会馆当总务时,谢世康也把一腔热情倾注于处在断层状态的客家山歌。他认为山歌与歌谣是最具代表性的客家文化,但1950年代之后,便因各种复杂原由不在本地传唱。

谢世康说:“想重新推广客家山歌,首先必须有人教唱。我想到了在汉剧与山歌方面都有深厚造诣的广播员张昭英,可是她当时已退休,不想再出来。但是我不甘心,第二年又去找她,直到她答应为止。当时为了推动山歌,不惜三顾茅庐。”

他记得山歌班招生时,很快便有30多人报名。他的贤内助周美琪虽不会讲客家话,却积极学起山歌,还成为茶阳客家合唱团团长,多次帮他策划各种演出活动。

为了“炒热”山歌歌谣,他在2004年发起“新加坡客家歌谣观摩会”,让学员代表不同客属会馆来一起观摩。第二年,他再发起“客家好歌大家唱”。他的努力,让一度断层的客家山歌得以传唱下去。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。