今天,我们身边的许多科技奇迹都源于一个世纪前的一场科学革命——量子力学的诞生。

2025年是联合国“国际量子科学技术年”(International Year of Quantum Science and Technology)。过去百年里,量子力学不仅深刻改变人类对微观世界的认知,还为现代科技带来许多核心突破。从高速芯片到激光技术,再到人工智能,量子科技的影响无处不在。现代半导体技术已经能将晶体管的尺寸缩小至约3纳米(相当于原子直径的30倍)。这些技术成就都得益于百年前量子力学的诞生。

量子力学的诞生与发展

19世纪末,随着电磁学和元素周期表的建立,科学家逐步强化对原子概念的认识,开始深入探索原子内部结构,试图解释元素周期表和原子光谱的规律。

量子理论的开端可以追溯到1900年,普朗克(Max Planck)在研究黑体辐射时提出,能量并非像水流一样连续,而是以小单位的形式释放和吸收,他将这些小单位称为“量子”。几年后,爱因斯坦通过研究光电效应证明量子的真实存在,进一步巩固了这一概念。爱因斯坦也因此获得1921年诺贝尔物理奖。

1925年6月,23岁的德国物理学家海森堡(Werner Heisenberg)因花粉过敏前往赫尔戈兰岛(Helgoland)疗养。期间,他首次发现能够计算原子光谱频率与强度的量子运算规则。这一突破性成果奠定了量子力学矩阵形式的基础。他随后回到哥廷根大学与波恩(Max Born)合作,发表了三篇具有里程碑意义的论文。同年,英国剑桥大学年仅23岁的物理学家狄拉克(Paul Dirac)也独立推导出类似的理论成果。

1926年,奥地利物理学家薛定谔(Erwin Schrödinger)提出著名的“薛定谔方程”,进一步推动了量子力学的发展。尽管海森堡与薛定谔的方法看似不同,但后来被证明在数学本质上完全等价。正是通过他们的开创性工作,以及狄拉克的理论贡献,现代量子力学的核心框架得以构建。

由于这些卓越成就,海森堡、狄拉克与薛定谔分别荣获1932年和1933年的诺贝尔物理学奖。他们的理论至今仍是研究微观粒子行为和原子世界的基石,为科学探索打开崭新大门。

爱因斯坦与玻尔交锋

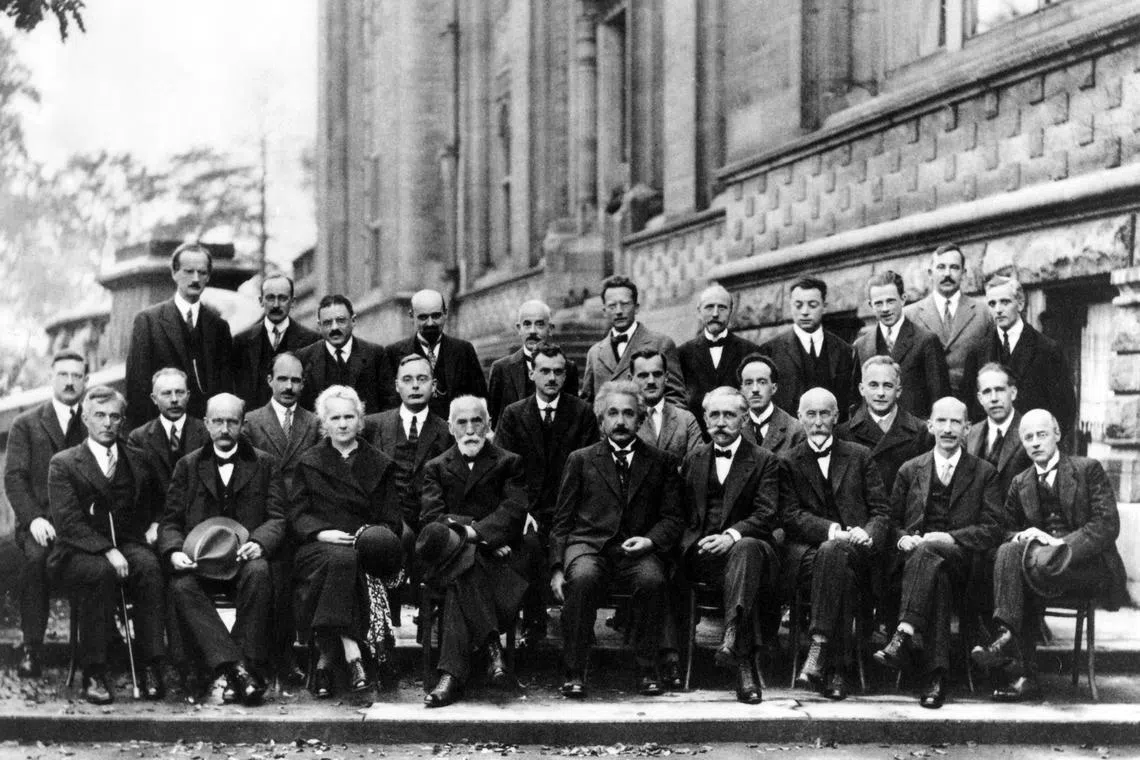

1927年10月,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔举行。这场以“电子与光子”为主题的会议堪称物理学史上的传奇盛会。29名参会者中,有17位先后获得诺贝尔奖,参会者包括居里夫人、爱因斯坦、普朗克、玻尔、海森堡、薛定谔、狄拉克等顶尖科学家。

会议的一个核心焦点是量子理论的基础问题,特别是玻尔提出的“哥本哈根诠释”。爱因斯坦与玻尔的经典辩论成为全场焦点。爱因斯坦反对量子力学的随机性,他坚持“上帝不会掷骰子”,认为自然规律应是确定的;而玻尔则认为,量子力学的核心在于用概率描述微观世界的不确定性。尽管两人未能说服对方,但这场思想交锋极大推动了量子理论的深入发展。

正如海森堡所言:“通过这次会议,我们对量子理论的物理基础有了更清晰的认识,理论框架也更加完善。”第五届索尔维会议成为科学史上的一段辉煌篇章,推动了现代物理学的快速发展。

尽管量子力学在过去一个世纪取得辉煌成就,其核心基础问题至今仍吸引着物理学界的深度思考。例如,波函数是否具有真实的物理意义、测量问题的本质,以及量子力学与广义相对论之间的矛盾等。这些未解之谜,或许蕴含着引发下一次科学革命的契机。

我国推出量子战略

从早期的理论探索到现代科技的基石,量子力学催生了半导体、激光和量子计算等领域的突破性成就。1927年的索尔维会议象征科学精神的巅峰,而2025年,“量子科学技术年”将以传承与创新为核心,掀开量子科学与技术的新篇章,迎接一个充满机遇的黄金时代。

新加坡作为亚太地区的科技创新中心,在量子科学与技术领域取得了令人瞩目的进展。通过推出“全国量子战略”(National Quantum Strategy),新加坡整合资源,聚焦量子通信、量子计算和量子传感等领域,推动相关研究与应用的深度融合。通过与全球顶尖学术机构和企业合作,新加坡正致力于构建未来的量子技术生态系统。