为应对日益严峻的超老龄化社会挑战,社会政策统筹部长兼卫生部长王乙康近日宣布,自明年1月1日起,首次捐血者的年龄上限将从现行的60岁上调至65岁,以扩大捐血者群体。

每当血库出现库存紧张的情况,都凸显了血液在现代医学中的关键作用。然而,身体里这看似普通的血液,究竟蕴藏着怎样的秘密?为什么输血需要匹配血型?A型、B型、O型、AB型这些分类,又是如何被发现的?

以血补血的致命尝试

早期人们已意识到血液是生命的基础,因此产生了“以血补血”的想法。在17世纪,一些医生就大胆尝试将动物的血液输给人类。法国医生让-巴蒂斯特·丹尼斯(Jean-Baptiste Denys)在1667年进行了一次备受关注的实验,他将一只羔羊的血输给了一名发高烧的15岁少年。

令人意外的是,这位患者在输血后似乎有所好转。这次看似成功的案例,极大地鼓舞了当时的医学界。

然而,随后的多次尝试却往往以悲剧告终。接受异种输血的病人,常会出现剧烈的排斥反应,症状包括发烧、颤抖、呼吸困难、尿液变黑,最终常导致死亡。这些可怕的后果,使输血操作此后在许多国家被明令禁止。

这种禁忌持续了近150年。问题究竟出在哪里?直到一位奥地利科学家的出现,才终于揭示了其中的真相。

ABO血型系统诞生

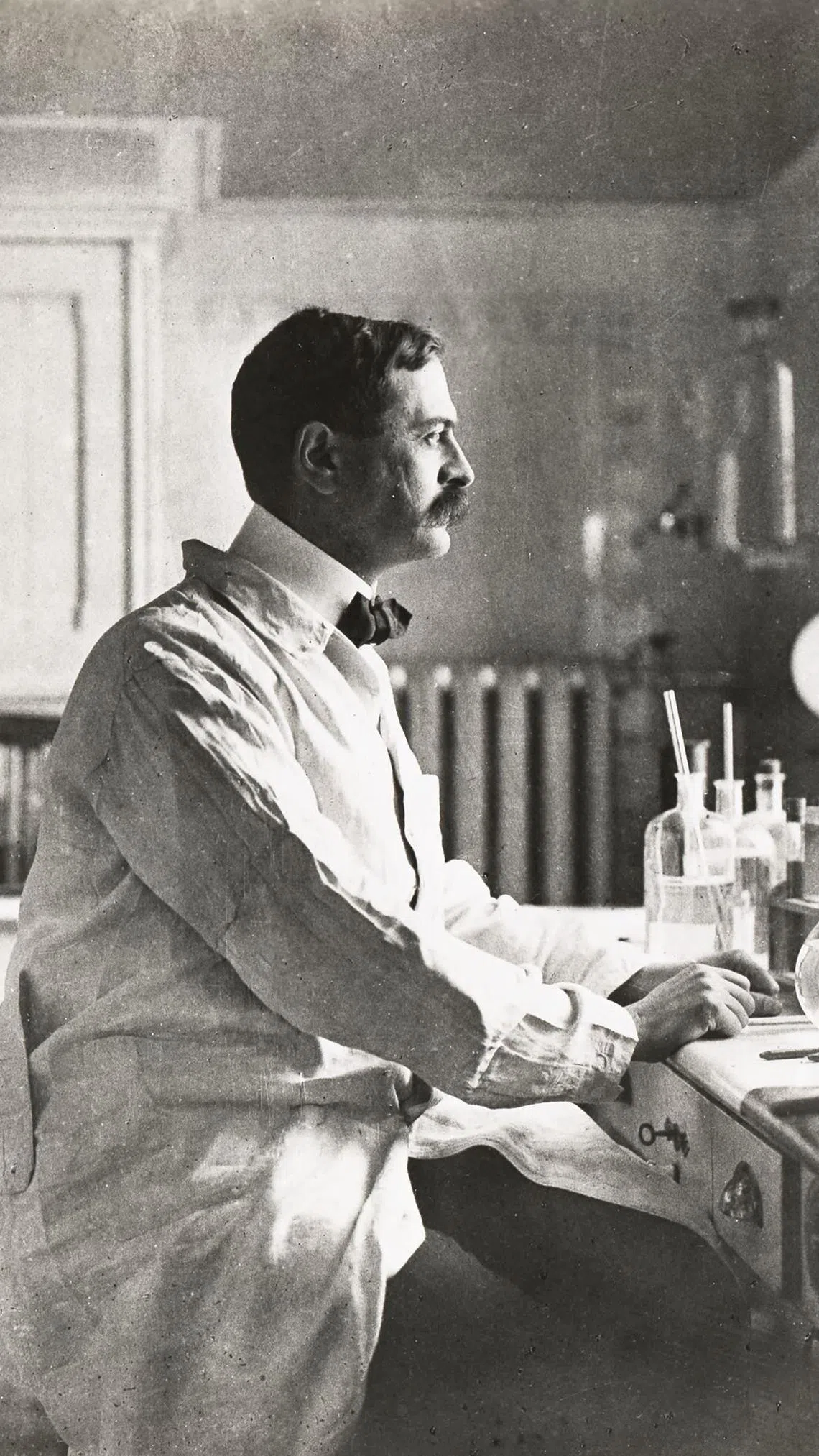

这位关键人物,便是后世尊称为“输血医学之父”的美国籍奥地利细菌学家卡尔·兰德施泰纳(Karl Landsteiner)。

时间回到1900年,在维也纳大学医学院的一间实验室里,兰德施泰纳对血液的内在机制充满好奇。他推测,输血的问题可能并非出在血液本身,而在于不同个体血液之间或许存在某种“不相容”的特性。

他从自己和几位同事身上分别抽取血液样本,然后通过离心机将红细胞和血清分离。接着,他进行了一系列交叉混合实验:将一个人的红细胞(即红血球)与另一个人的血清进行混合。

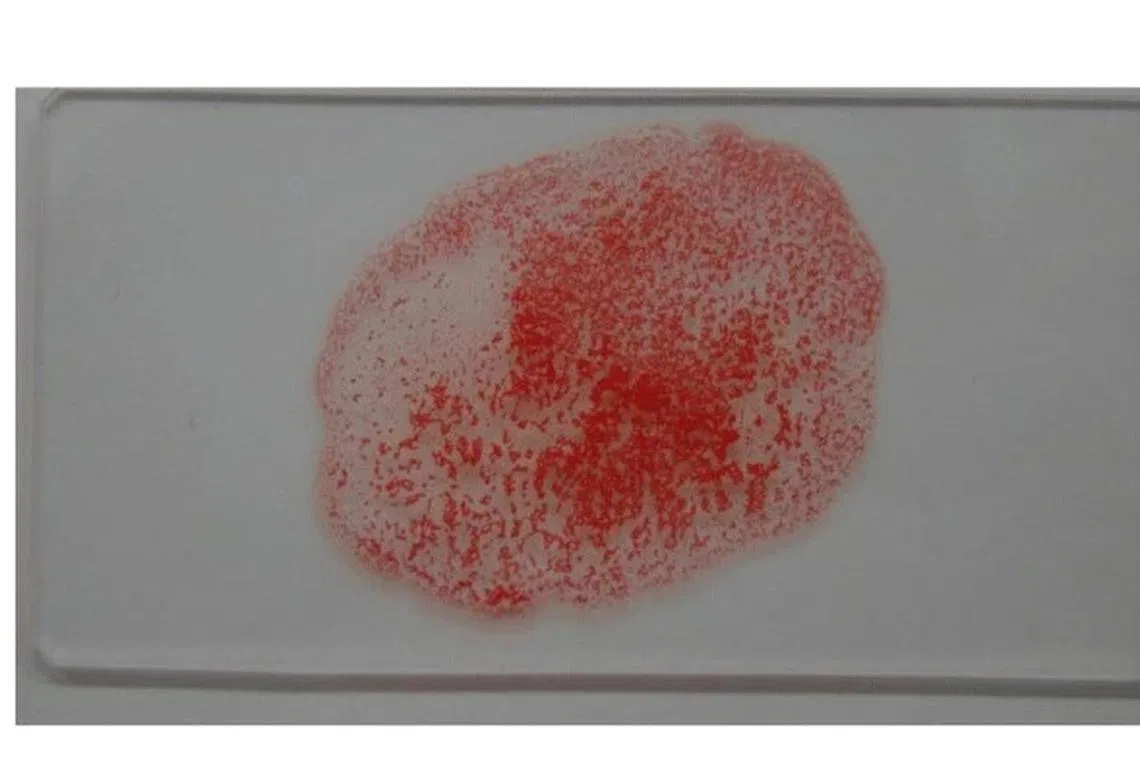

实验发现:在某些组合中,红细胞与血清能够保持稳定,没有发生变化;但在另一些组合中,红细胞却迅速凝集成团。这种现象称为“凝集反应”,证实是导致早期输血失败的主要原因。

兰德施泰纳敏锐地捕捉到这背后的规律。他发现人类血液至少可以分为三种类型。他最初将其命名为A型、B型和C型。他发现A型血的红细胞会被B型血的血清凝集,反之亦然。而C型血的血清,则可以同时凝集A型和B型的红细胞,但自身的红细胞却不被任何血清凝集。

1927年,兰德施泰纳决定用“O”来取代“C”。此外,他的学生于1902年发现了第四种血型,它可以同时接受A型和B型的血液而不产生凝集,于是将其命名为AB型。

至此,我们今天熟知的ABO血型系统蔚然成型。为此,兰德施泰纳在1930年被授予诺贝尔生理学或医学奖。

抗原与抗体的爱恨情仇

血液之间的相容性,在科学上究竟如何解释?这需要引入两个重要概念:抗原(antigen)和抗体(antibody)。我们可以用一个比喻来理解。想象我们每个人的红细胞,就像穿着不同制服的士兵,而抗原就是绣在这些制服上的独特徽章,用来表明自己的身份。

具体来说,A型血的红细胞表面佩戴着A抗原的“徽章”;B型血的红细胞表面佩戴着B抗原的“徽章”。AB型血的红细胞则同时佩戴着A抗原和B抗原这两种“徽章”。而O型血的红细胞则没有任何“徽章”。

与此相对应,抗体像是我们血液中的“哨兵”,时刻在巡逻,准备攻击任何外来的敌军士兵。这些哨兵存在于血浆中,它们的攻击目标非常明确。

举例而言,A型血的人,血液里驻扎着专门攻击佩戴“B徽章”红细胞的“抗B哨兵”(抗B抗体);B型血的人,则拥有“抗A哨兵”(抗A抗体)。O型血的人,因为自身红细胞上没有任何徽章,所以警惕性最高,同时拥有“抗A”和“抗B”两种哨兵。反观AB型血的人,由于他们自身红细胞上同时有A、B两种徽章,为了避免“自己人打自己人”,所以他们的血液里没有任何一种抗体哨兵。

当一个B型血的病人(体内有抗A哨兵)接受A型血(红细胞上有A徽章)输入时,他体内的“抗A哨兵”会立刻识别并攻击这些“外来敌军”,导致输入的红细胞大量凝集、破裂,堵塞血管,引发致命的溶血反应。

这也解释了为什么O型血被称为“万能输血者”,因为它的红细胞上没有任何徽章,进入任何血型的人体内,都不会被“哨兵”识别为敌人。相对地,AB型血的人则被称为“万能受血者”,因为他们体内没有抗体哨兵,无论是带A徽章还是B徽章的红细胞进入体内,都能和平共处。

从17世纪充满风险的盲目尝试,到20世纪初兰德施泰纳的伟大发现,再到今天我们对血液科学的深入了解,人类探索血型奥秘的旅程,本身就是一部精彩的科学发展史。当红十字会和卫生科学局联合呼吁公众捐血时,读者们不妨挺身而出,填补血库。

小知识

你可能在体检报告上看到,血型后面常跟着一个“+”或“-”号,比如“A+”或“O-”。这又代表什么呢?这是另一个重要的血型系统:Rh血型系统。1940年,兰德施泰纳和他的同事在研究恒河猴(rhesus macaque)时,又发现了一种新的抗原。这种新发现的抗原,便以恒河猴的前两个字母命名,称为“Rh因子”。

体内红细胞表面有Rh因子的人,被定义为Rh阳性(Rh+)。没有Rh因子的人,则是Rh阴性(Rh-)。在中国,汉族人口中Rh阴性血的比例极低(少于1%),因此Rh阴性血常被称为“熊猫血”,足见其稀有和珍贵。