在如今这个被图像淹没的时代,我们早已习惯从各种视角审视地球。只须轻点鼠标,谷歌地球就能带我们瞬间探索世界的天涯海角;气象卫星传回的实时云图,更是天气预报中不可或缺的元素。然而,在人类历史上,我们曾对自身星球的完整样貌一无所知。直到一张照片出现,才彻底改变这一切。

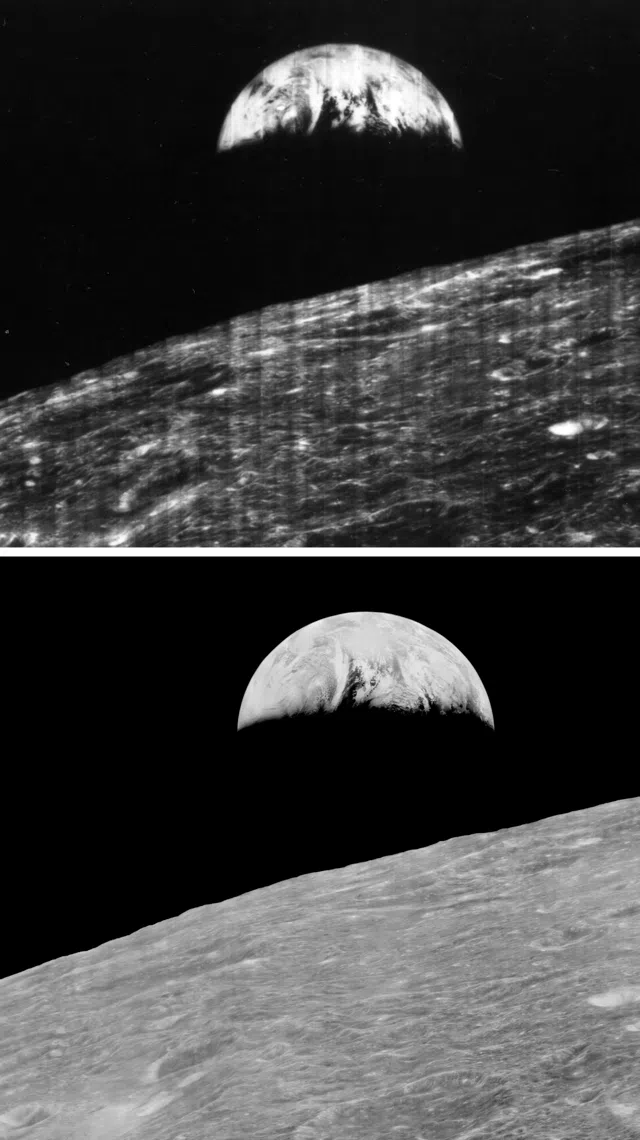

这张照片诞生于1966年8月23日。它并非出自名家之手,画质在今天看来甚至有些粗糙,但它的拍摄地点却非同寻常。美国宇航局(NASA)的“月球轨道器1号”(Lunar Orbiter I ),为人类拍下的第一张地球和月球的自拍照。

探路先锋“无心插柳”

有趣的是,拍摄这张日后将成为文化符号的照片,最初并非轨道器的首要任务。在那个美苏冷战的太空竞赛年代,每一次太空任务都带有强烈的战略目的。“月球轨道器”系列的核心使命,是为即将到来的“阿波罗”载人登月计划寻找并勘测出安全平坦的着陆点。

然而,NASA内部的一些工程师和科学家萌生出一个大胆想法:既然轨道器已经到了月球,为何不抓住这个千载难逢的机会,让它“回头”看看我们的地球?

这个想法在当时颇具争议。有人担心,这个未经充分测试的额外动作可能会给轨道器带来风险。万一轨道器转向地球,但是转不回来,那不是会影响核心任务吗?经过一番权衡后,NASA高层下了许可令。于是,在完成对月球的既定拍摄任务后,月球轨道器1号小心翼翼地转动身体,将镜头对准了那颗蓝色的星球。这一无心插柳的举动,最终成就了这张自拍照。

38万公里外传照片回地球

要理解这张照片在当时是多么了不起的成就,必须深入了解其背后令人惊叹的科学技术。

在没有数码相机和高速无线网络的年代,从38万公里外把一张照片传回地球,过程极为复杂。

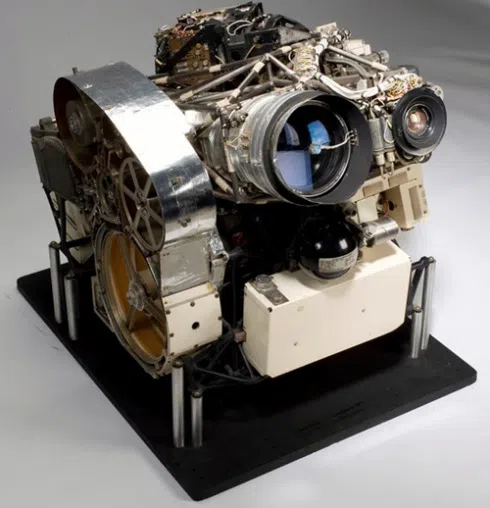

首先,轨道器上搭载了由柯达公司(Kodak)设计的复杂双镜头相机系统,包含一个80毫米中等分辨率广角镜头和一个610毫米高分辨率长焦镜头。广角镜头负责拍摄大场景,提供环境背景;长焦镜头则能拉近画面,捕捉月表着陆区的细节。

它还配备一个迷你照相馆,自带全自动“飞行暗房”,使用真实70毫米胶片。拍摄完成后,轨道器内部的一个精巧装置会将感光胶片与另一种浸润了化学药剂的“比马”(Bimat)胶片紧紧贴合在一起,自动完成冲洗过程。

照片冲洗出来后,一个高精度扫描仪,以一道极其微弱的光束,逐行扫描冲洗好的底片。光束穿过底片后,由一个光电倍增管接收,将不同的明暗区域转换成强弱不同的电信号。

为了传输照片数据,整张照片被分割成许多极其狭长的“条带”。轨道器就将这些信号一段一段地发送回地球,传送一张完整图像大约需要45分钟。

信号跨越遥远的距离,由分布在全球的深空网络接收站捕捉,再由科学家将这些信号像拼图一样重新拼接起来,最终还原成完整的地球照片。照片上那些清晰可见的横向扫描线,正是这一复杂过程最忠实的见证。

“麦月”计划拯救宝贵数据

尽管1966年的那张照片具有划时代意义,但受限于当时的技术,公众看到的版本其实是翻拍自屏幕的“二次创作”,损失了大量原始细节。而记录着最原始数据的约1500盘磁带,则被封存遗忘了几十年。

2008年,一群退休的 NASA 工程师和科学家,发起了一项名为“月球轨道器图像恢复项目”(Lunar Orbiter Image Recovery Project)的计划,他们要拯救这些老旧磁带中的宝贵数据。他们在加州山景城(Mountain View)的旧麦当劳餐厅里,搭建了一个临时实验室,戏称实验室为“麦月”(McMoon’s)。

首先,必须找到并修复全球仅存的几台当年使用的Ampex FR-900磁带机。团队成员不只让这些古董重新运转起来,还利用现代数码技术,将磁带上记录的模拟信号转换成高分辨率数码图像。

2008年,当NASA公布经过数码化修复的高清版地球和月球自拍照时,图像清晰度和细节远超1966年的版本。迄今,全部五艘月球轨道器所捕捉的图像都均已被成功修复,提交到了NASA旗下的行星数据系统。此次的数码考古以大团圆结局收场。

*文章改写自2025年8月《联合早报》地球和月球的第一张自拍照一文

其他内容:

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。