超流体,是自然给出的“宏观量子”;量子比特,是实验室造出的“宏观量子”。前者在极低温自发出现,整池液体像一个“巨无霸原子”一起行动;后者在超导电路里被精心调校,用微波就能操控它的量子态。两条路径指向同一个结论:量子力学不只属于微观,也能在我们看得见摸得着的尺度发声。

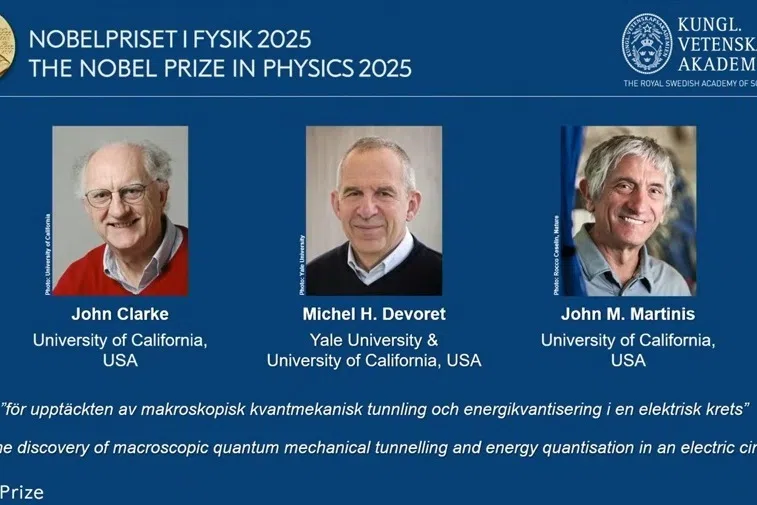

今年恰逢量子力学诞生百年。诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel Devoret)与约翰·马蒂尼斯(John Martinis),表彰他们在1980年代用超导电路首次直接证实:量子穿隧、能级量子化等效应在宏观电路中同样成立,量子力学的适用边界因此被清晰推进。更重要的是,这些实验显示,一个宏观的人造电子电路可以作为单一而相干的量子系统运行,完全遵循量子法则——为“人造的宏观量子”,也就是量子比特的诞生,奠定了基础。

极低温下的惊人例外

要理解这项成就的意义,得回到量子力学的源头。一个世纪以来,物理学仿佛分裂为两种世界:宏观的、确定性的世界与微观的、概率性的世界。前者遵循牛顿力学,桌球轨迹与行星运动可被精确预测;后者却充满不确定性,电子可呈“此亦彼亦”的叠加状态,粒子能穿越势垒。人们曾以为,宏观世界之所以“正常”,只是无数粒子的量子行为在相互干扰中被平均、被湮没——好比十万人在体育场齐声呐喊,嘈杂总和掩盖了每一个清晰的音符。

然而在1930年代,科学家在“氦-4”被冷却至接近绝对零度(约−271°C)时发现震撼性的例外:液态氦突然转变为超流体(superfluid),表现出几乎零黏滞的“无摩擦”流动。这是自然界首个被观测到的宏观量子现象。

在极低温下,数以万亿计的氦原子不再各自为政,而是协同“凝聚”成一个统一的量子波包,仿佛从散乱的观众化作一支协调完美的合唱团。整个液体宛如一个“巨无霸原子”,呈现出零黏滞等量子特性。包括曾任南洋理工大学访问教授的黄克孙(Kerson Huang)在内的理论物理学家,借助统计力学从微观层面阐明了这种“凝聚”为何可能,为理解超流体奠定了坚实理论基础。

超流体的发现抛出一个大胆设问:既然氦原子能自发进入宏观量子态,能否人造一个可控平台,让宏观系统也显露量子现象?

打造“人造原子”

英国物理学家莱格特(Anthony Leggett)在1970年代对这一问题进行了系统研究,并因其在超流体与超导体理论方面的开创性贡献,于2003年获得诺贝尔物理学奖。他不仅提出“量子力学是否适用于宏观系统”的深刻问题,更给出检验路径:超导电路中的约瑟夫森结(Josephson junction)是验证宏观量子穿隧与离散能级的理想平台。这一理论构想迅速引发低温物理界的热烈响应。

1980年代,克拉克、德沃雷和马蒂尼斯在加州大学伯克利分校将这一设想化为现实:他们在极低温下让含约瑟夫森结的超导电路进入零电阻态,并以微波激发观测到量子穿隧与离散能级。宏观电路竟像原子一样拥有量子能级结构——这标志着人类制造出可工程化操控的“人造原子”,宏观系统同样服从量子法则。

“人造原子”的最低两个能级——基态与第一激发态——自然对应量子比特的“0态”和“1态”。与操控天然原子或离子相比,超导量子电路具有更高的设计自由度:能级由电路参数精确设定,量子态可用微波脉冲灵活控制,还能依托半导体工艺实现可重复、可扩展的制造。

量子计算的威力来自叠加与纠缠:单个比特可同时处于“0”与“1”的叠加态,多比特间可形成强关联,使计算能力随比特数指数式增长。然而量子态极其脆弱,微小的热噪声与电磁扰动都可能引发退相干,使系统坍缩回经典世界。如何在工程上实现既稳定又可控的量子系统,仍是量子计算的核心挑战。

从实验室到量子计算机

在三位科学家奠定的基础上,超导量子电路成为当今最具潜力的量子计算路线之一。2019年,马蒂尼斯领导的谷歌团队以Sycamore处理器在特定随机取样任务上实现所谓的“量子优越性”,在几分钟内完成据称经典超级计算机需极长时间才能完成的运算,展示了量子处理的潜在超越性。此后,德沃雷等人持续推动器件与相干性的改进。最近谷歌发布的新一代Willow芯片及“量子回声”方法,实现可验证的量子优势,能够模拟经典计算机难以处理的复杂量子体系,为材料科学与药物设计开启新的可能。

从40多年前在低温实验室中验证宏观量子效应,到今天将量子计算逐步推向工程现实,克拉克、德沃雷和马蒂尼斯的工作勾勒出量子物理跨越半个世纪的壮丽弧线。凭借低能耗、可设计、可扩展的特性,超导电路正成为通往未来计算时代的重要通道。2025年的诺贝尔物理学奖,也可以视作对人类探索量子世界历程的一次庄重致敬。