提到不丹,你会想到什么?幸福指数、红袈裟、虎穴寺,还是梁朝伟和刘嘉玲的婚礼?当我和朋友谈起即将前往不丹时,他们的眼睛露出了炯炯亮光。这个神秘的国度,在外界的想象中被披上一层薄雾与光环。

新加坡是少数可直航不丹的国家之一。五个小时的航程,如同一场时空的跨越。云雾化成一条条轻柔的白纱,绕着翡翠色的喜马拉雅山余脉,我即将穿越它。

在不丹降落,是一次令人兴奋的体验。海拔2300米的帕罗机场位于群山环抱之间,地势险峻,被誉为全球最具挑战降落的机场之一。山是如此靠近,飞机贴山绕行数圈,像是对山行一个敬礼,我们稳稳落地。

“姑苏赞婆啦!”

是我落地后听到的第一句宗卡语,意为 “您好”。走出机场,旅行社的人热情接待,欢迎仪式也很讲究:身体前倾,双手摊开,掌心朝上,双手郑重地献上象征纯洁与善意的白丝巾“哈达”。坐上车,看着群山倒退,五天四夜的不丹之旅就此展开。

在移动过程中,我的眼睛一秒都不舍合上。目光所及,是一片从未抵达的景色。慢慢地,也卸下了都市人对速度的焦虑,全然地,将自己交付给这片深邃安详的山河。

宗教与政治中枢扎西确宗

“宗”(Dzong)是藏语,是宗教与政务合一的堡垒。它是寺院、官署,也具有军事防御功能。公务员与僧侣共处宗内,一方管百姓衣食,一方安众生生死。它们多半依山而建、临水而立,气势恢宏,每座宗堡都是当县的心脏,其中最广为人知的,当属扎西确宗(Tashichho Dzong)。

扎西确宗位于不丹首都廷布(Thimphu),最初建于1216年,是宗教与政治的双重中枢,也是现任不丹国王的办公室。白墙红檐,金顶冠塔,三层塔角楼设计,窗棂与墙角雕饰佛教的吉祥八宝、祥云和神兽,配以红青黄靛白的藏式五色点缀,线条有序,展现了不丹独有的审美。

不丹超过八成人民信仰藏传佛教,宗教深植于国家生活方方面面。进入宗堡必须由当地导游陪同,游客有特定的活动范围。寺内禁止拍照和录像,一切只能留在心里。

扎西确宗也是重大宗教庆典的主要举办地。比如每年9月的廷布戒楚节(Thimphu Tshechu),是不丹最盛大的节庆之一。成千上万的信众身着华美的传统服饰,聚集在宗堡广场前,席地而坐,等待一场向神明致敬的面具舞。不丹人笃信,通过舞蹈与吟唱,能获得净化、庇佑与安宁。

一直喜欢看披着红袈裟的喇嘛走路。在宗堡看见几位稚龄的小喇嘛走过。扎西是当地的导游,我问他:

“几岁可出家?”

“六岁以后。”

“父母怎么看?”

“会很高兴,觉得孩子有福,能保佑家人。”

“将来如果想谈恋爱、成家呢?”

“可以向僧团申请还俗。”

在不丹,学佛、出家都是个人或家庭的选择。世界上很少有国家像不丹那样,在宪法中明文保障宗教机构的地位,并赋予高度尊崇的法律地位。作为佛教最高机构,中央僧团的总部就设在扎西确宗内。扎西说,出家人一生的食衣住行、教育、医疗,全由国家承担。

但不是每一件袈裟,一开始都出于虔诚的。一些学术研究提到,在偏远的农村地区,贫困家庭无法抚养孩子,便将孩子送进寺庙。他们不是出于对宗教的向往,而是为了求温饱与教育,这是无奈的抉择。不丹人认为,今生贫富,源于前世善恶,这叫“因果”(Karma)。这种深入骨髓的信念,有时候也是对苦难的释怀。

崇拜阳具几百年

不丹人崇拜阳具已有几百年历史。索普索卡村(Sopsokha)是不丹阳具文化最鲜明的村落之一。对于我们这样一个外来者而言,这种文化现象无疑是冲击,甚至“冒犯”的。但在这里,它被视为一种神圣、吉祥且功能性的信仰。

故事从15世纪说起,当时有位来自西藏的“神僧”竹巴昆烈(Drukpa Kunley)来到不丹。人是疯疯癫癫的,以幽默、“非世俗”的方式弘法。

据导游扎西的说法,当时竹巴昆烈在村庄附近降服一只妖魔。斗法时,他只是脱下裤子,露出阳具,妖怪便被“神力”镇伏。村民恳请神僧留下守护村庄,但他不愿久留,离开前在墙上画下阳具图案,并嘱咐村民定期祭祀与维护。阳具从此成为村庄的护身符。

我知道,这故事听起来或许很荒唐。但又想起爱因斯坦在《我的世界观》里说:“我们对自然的了解,甚至不到它向我们揭示的千分之一。” 而我也深信,人类对世界的理解,始终有限。

在不丹,阳具不是情色的隐喻,而是祝福的象征。它常被画在居宅的屋檐、墙面、村口,绘有眼睛、翅膀和缎带,像一件生命力饱满的法器;有的甚至会把木雕阳具挂在门廊上。当地人相信它能驱邪避煞,也能赐予生命的延续。妇女求子会到祈美拉康寺(Chimi Lhakhang),背着巨大的木雕阳具绕寺祈愿。

这是一个活在神话里的国度。它的神话不写在经卷上,山河有灵,风马有魂,龙蛇虎鸟、草木鱼虫,皆可入神谱。这听起来有些迷信,但我想这与不丹的发展不无关系。

不丹的现代化进程是缓慢且克制的:1974年才开放国门;1999年电视和网络才获准进入民间;2003年才有手机通信网络。

它并非全然拒绝现代文明,而是在宗教信仰的框架内,审慎地接纳和引入。比如在廷布和帕罗这两座主要城市,你不会看到麦当劳、肯德基、星巴克,更没有奢侈品牌这些西方强势文化。不丹用宗教与神话,给发展套上一道缰绳。

据我观察,不丹有意守住一些“慢”的东西,以维系整体社会的幸福指数。高门槛的旅游限制,不是为了拒人于外,而是希望踏入这片土地的人,更慎重些。不丹之所以能在全球化浪潮下,保有自己的轮廓,是因为它并未切断与神话系统的连接。

无辣不欢

不丹人嗜辣。对他们而言,辣椒是主菜。辣椒奶酪(Ema Datshi)是一道日常菜,也是国菜,家家户户饭桌上几乎都能找到它的身影。

我未曾想过,辣椒和奶酪可以做成一道佳肴。辣椒切开去籽,热水汆烫去辛呛;蒜末与洋葱片爆香,加入牦牛奶制成的奶酪,少许盐与糖,缓火慢炖,直到汤汁香浓,收汁上菜。

抱着猎奇的心态,浅尝一口。辣椒的辛烈遇上奶酪的香柔,在舌尖碰撞出令人上瘾的滋味。我吃了几口便头皮冒汗,辣辣爽爽,非常下饭。

吃辣功夫了得的不丹人,几乎顿顿都得上一道辣椒奶酪。入冬前,他们将辣椒串起,晾晒在檐下,风干后封存,一整季都不缺火气。除了口味上的“重”,不丹饮食也有“轻”的一面。

不丹是一个奉行不杀生的国家,境内没有屠宰场。牛羊在山间踱步,鲜少入菜。不丹人如果想吃肉,必须仰赖从邻国印度进口冷冻肉品。但更多时候,他们的餐桌是素净的。不丹菜不走华丽,只求可安人心。

同行的曾兄弟旅行社领队温蒂对我说:“新加坡人爱吃有机蔬菜,价格贵;但在不丹天天都能吃到,还便宜。”

不丹重视生态农业,禁止使用化肥。土地未被伤害,种什么,有什么。这些年,他们也试着积极推动农产品走出国门,牦牛奶制品、辣椒、苹果、柑橘、南瓜、姜黄等,成了连接外界的绿色纽带。

一个人怎么吃饭,其实跟他脚下的土地有关。不丹国土是新加坡的52倍,人口却不到80万。国虽不富,土地却极其丰饶。当喜马拉雅山的雪化成水,顺着山泉流下,也就悄悄流进了不丹人的饭碗里。

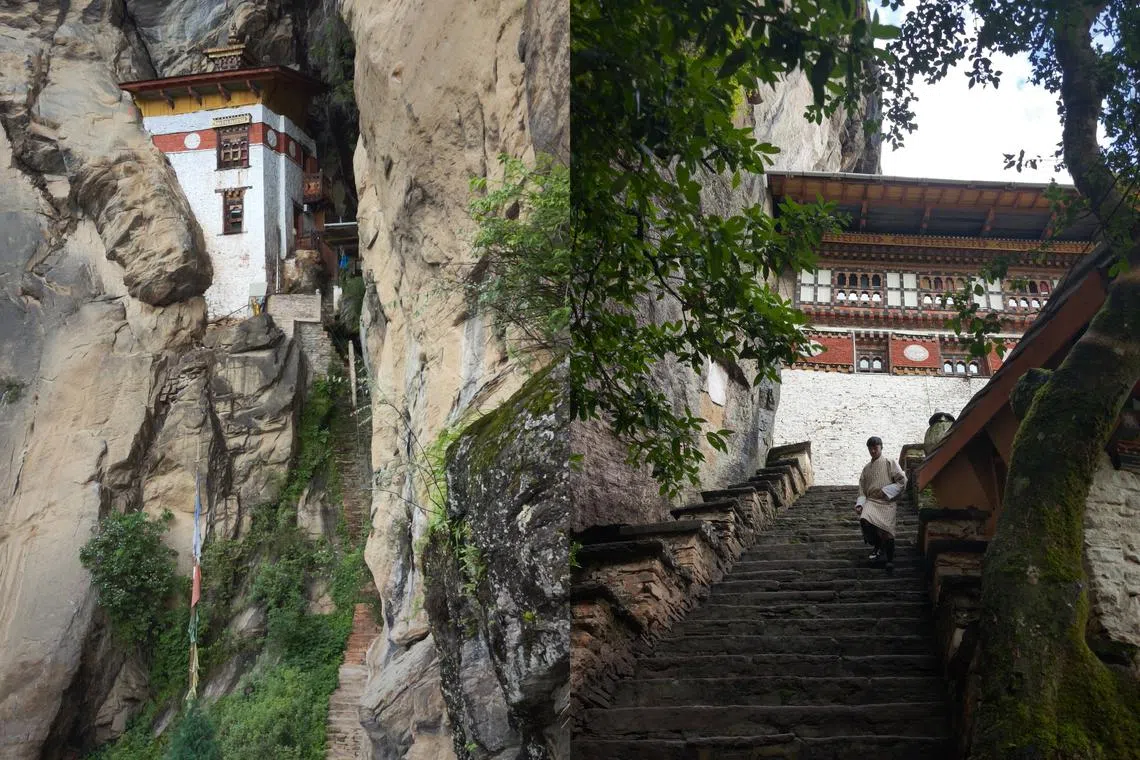

峭壁边上的虎穴寺

在不丹的第四天,凌晨下了一场雨,山路湿答答的,原本的泥巴路,变得更泥巴了。这一天是留给虎穴寺的。所有攀登的路都走向莲花生大士的修行之地,每一双眼睛都朝祂仰望。

扎西说:“莲花生大士来自印度,虎穴寺是祂当年修行的地方。这片山区曾经有许多妖魔精怪。相传在八世纪时,祂骑着一头雌虎,途径此地,就地收服;之后在洞穴闭关三个月。后来人们为了纪念祂,建了寺。是祂把藏传佛教传入不丹,成为主导的宗教。”

清晨六点半,带着满眼睡意抵达山脚下的停车场。抬头望向离我十万八千里远、渺小又宏大的虎穴寺。想着:“我真的可以吗?”

不管了,开始走。不丹人相信,徒步攀登虎穴寺可消业障,山是容纳忏悔的地方。我低着头一路爬,一路拍,有许多我叫不出名字的大树,也有我能说出名字的,比如高大笔直的喜马拉雅松,站姿优雅的云杉。树比人聪明,生命比我们更长,在它们眼里我只是一阵风;我羡慕它们,我想成为它们。

虎穴寺被认为是世界十大奇特景观寺庙之一,海拔3120米的寺身依崖而建,下面是直坠千尺的峭壁,周围是原始野林。当你人在山边,越来越靠近它时,内心会感叹,三百多年前这座寺庙到底是如何建成的?

和不丹所有的寺庙一样,没有导游陪同不允许进入虎穴寺。入内前,所有随身物品都必须寄存,包括手机和相机。因此,网上找不到一张虎穴寺内殿的照片。唯有亲自抵达,方能得见真容。

虎穴寺并非单独一座寺庙,而是由九座佛殿以及石阶岩壁组成的空间,更像是一个洞穴。殿内供奉藏传佛教的护法神,以及莲花生大士不同的法相,还有据说祂留下的神迹。就算没有宗教信仰,单从欣赏艺术品角度来看,也是震慑人心的。

恰好遇上一场诵经法会,扎西说我们真幸运。大喇嘛端坐高台,小喇嘛列坐两旁。在袅袅梵音中,我们每个人都受到大喇嘛的祝福。

在不丹的寺庙和许多家庭中,酥油灯是日常供养的一环。虎穴寺内的酥油灯室,被长年供奉的灯火熏得发黑。一盏盏灯,排列整齐,无人定价,但凭心意。酥油来自牦牛的乳汁,被视为高原最珍贵的食材。不丹人坚信,酥油灯的光明能带来智慧,酥油的奶香能传遍千里。

这不仅是对佛法的敬仰,更承载着所有的祈愿:为自己,为家人,为已逝的人。酥油灯的愿光,像一根细细的线,把人的善念牵向山河大地。我凝视着光,时而灼灼,时而莹莹,它一直在流动,晃动着神性的光芒。

准备下山了。上山是千难,下山是万难。坡度陡,膝盖得承受更大的压力。来回九公里,五个小时路程。雨后的松林散发着湿润泥土的气息,整座山像是一台天然的空气清新机,供养每个从它身上留下脚印的人。

回到最初的停车场,回望那座曾以为不可能抵达的山巅。一旁的温蒂对我说:“爬之前认为不可能办到,爬完之后觉得不可思议。”

忽然间,我和这里的大山、松林、石岩、湿土、青苔,变得好像亲近了一些。在我徒步的过程中,好像什么都没发生,却又一定发生了什么。

旅游后记

这次不丹行,是受曾兄弟旅行社邀请,与其他媒体同行前往。碍于篇幅,达邱拉康、普那卡宗、108座国家纪念塔、廷布大佛等景点并未在游记中提到。

这趟旅程,也不止于观光。旅行社特别安排了一场与现任不丹总理策林·托杰(Tshering Tobgay)的非正式交流会。我们谈到当今旅游模式的转变、国民幸福愿景、青年就业机会挑战;也聊到年轻世代的困境,如何守住传统的同时,与潮流文化对话。

不丹也在尝试开拓更多元的旅游方式,比如每年举办国际马拉松比赛,以及户外探险路线。幽默风趣的总理说:“为什么大家只想到不丹度蜜月呢?何不干脆把婚礼办在不丹?” 不丹很清楚,在时间与文明的长跑中,自己更像是一名马拉松选手,不急于赶上世界潮流。

五天四夜的行程转眼即逝。同行的温蒂说,来不丹至少得安排七天或以上,才能玩得尽兴和从容。这趟精华版行程,尚有许多未体验的空白,为下次的归来,留下理由。