“我是娘惹,在上海开店卖娘惹糕点,一部分原因就是想把新加坡的文化带到中国来。”创办中国首个原创娘惹手作糕点品牌“娘惹囡”的27岁新加坡女生廖学敏说。

“峇峇娘惹”(Peranakan)指的是早年移居东南亚的华人与当地原住民通婚后生养的后代,男性称为“峇峇”,女性称为“娘惹”,主要分布在新加坡、马来西亚和印度尼西亚等地。

2019年,廖学敏在上海创办了“娘惹囡”,两年后开设第一家门店,如今已在中国开设10家门店,畅销产品包括色彩缤纷的娘惹糕,以及清香扑鼻的班兰蛋糕。

虽然如今店铺生意红火,但廖学敏坦言,这一路走来并不轻松。她自小在新加坡长大,毕业于淡马锡理工学院食品与营养专业。2019年,廖学敏放弃了新加坡管理大学的录取机会,随堂哥到上海创业。

初到上海,她感受到餐饮市场竞争激烈,但同时也充满机遇,因此毅然决定留下来,想着要闯出一片天地。

“其实我身边十个人里有九个都不支持,觉得我太年轻,担心我扛不住压力。更重要的是,娘惹糕制作工序复杂,在中国还没人将它商业化。”但正因为没人做,她看到了机会,“我愿意吃苦,这个苦,也值得吃”。

廖学敏最初靠在线上售卖娘惹糕点起家,后来在大学摆餐车。2020年,娘惹囡在上海外滩BFC集市摆摊,逐渐积累粉丝。

然而,突如其来的冠病疫情给刚起步的生意蒙上一层阴影。上海封城期间,廖学敏被困在新加坡,只能通过视频远程指导员工制作娘惹糕。回忆起这段经历,她坦言:“那段时间真的很累。”

2021年,廖学敏回到上海开设首家实体店,并在两年后陆续在上海市区开出更大规模的门店。如今,娘惹囡在上海已有七家门店,并在苏州、杭州、济南各有一家,未来也计划通过联营或加盟的方式进一步扩张。

让娘惹美食更贴近中国口味

在廖学敏看来,娘惹囡不仅是一门生意,更是传播文化的载体。她希望通过这些色彩缤纷的小点心,把娘惹文化带给更多中国消费者。

不过,要实现这一点并不容易。中国新加坡商会副会长、Iconlife Shanghai中国区董事总经理杨祖义指出,美食是一种天然的“破冰工具”,能拉近不同文化距离,让不同背景的人更好理解彼此;但新加坡人在中国开餐厅面临的最大挑战就是口味差异,必须根据市场做出调整。

传统娘惹糕口味偏甜、偏重,但在中国,“不太甜”往往才是对甜品的最高评价。为此,廖学敏降低了甜度,还在爆款产品班兰华夫饼中使用零卡糖,以顺应中国消费者对健康饮食的追求。

此外,廖学敏还在食材选择上做出调整。受限于运输和成本,娘惹囡只能从海南采购班兰叶(也称香兰叶)等原料;她也坚持用一些从新加坡进口的食材,去还原最传统的风味,希望通过保留原汁原味的特色,传递娘惹文化。

这些努力已取得显著成效,如今娘惹囡的顾客中有八成是中国当地人。

娘惹风从剧集吹向餐桌

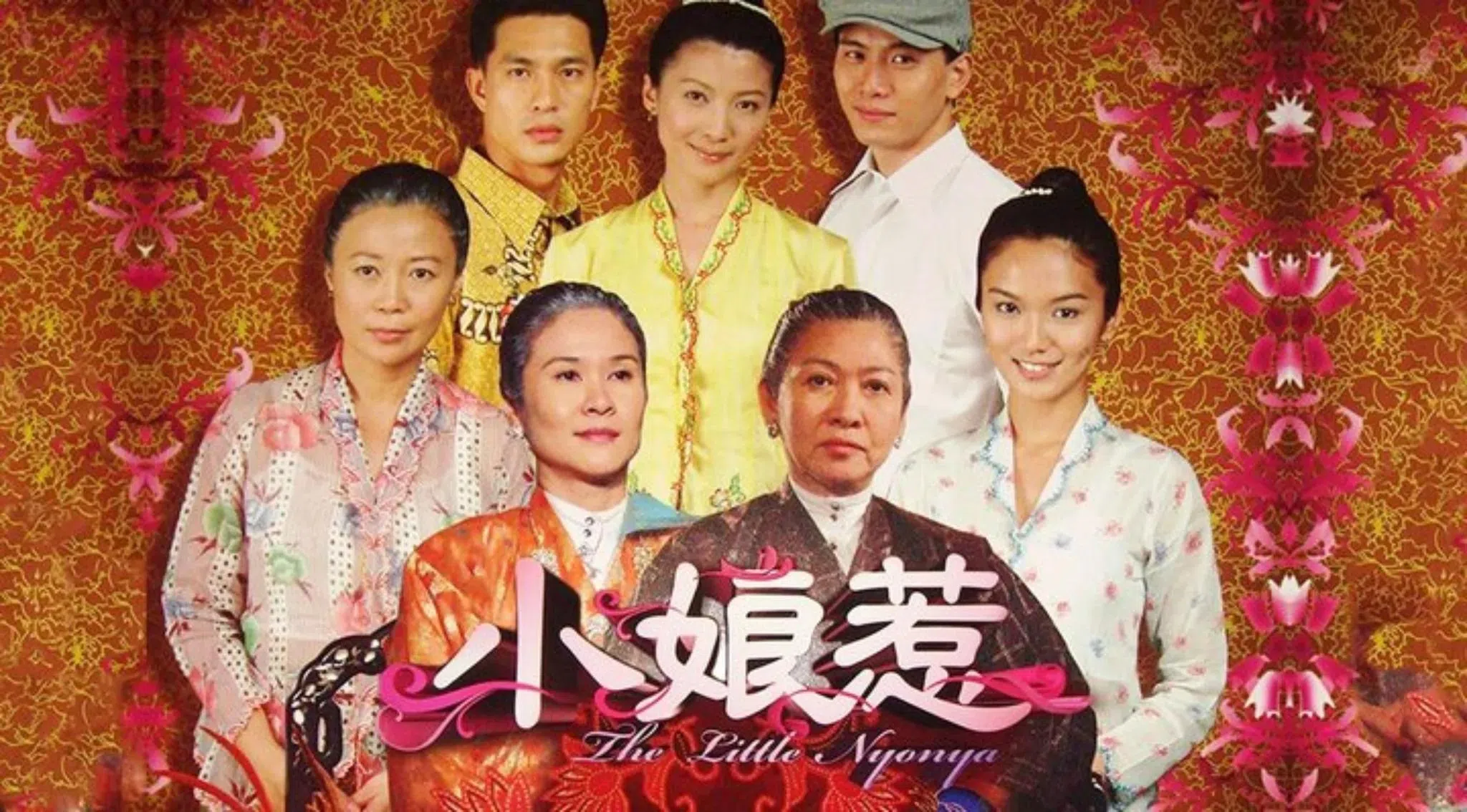

这股娘惹风能吹到中国,让更多中国民众熟知,很大程度上也要归功于新加坡电视剧《小娘惹》。

这部电视剧2008年在新加坡首播后,风靡整个东南亚。2020年,长信传媒集团购入版权后翻拍新版,将这股娘惹风带入中国。廖学敏透露,她的不少顾客就是因为这部电视剧而走进店里尝试糕点。

其中,新版《小娘惹》剧中出现的香辣虾米糯米卷(Rempah Udang)就卖到脱销。她说:“因为我们卖的是正宗,这部剧也给品牌带来了很大的曝光度。”

在河南教书的中国民众蔡盈(38岁)回忆,在新加坡留学时因《小娘惹》第一次接触娘惹文化。新版开播后,她也追看了。

她受访时说:“对我而言,剧情不是重点,重要的是能让我想起在新加坡的生活和那边的风土人情,感觉心暖暖的。”

娘惹文化的中国机遇

近年来,娘惹文化逐渐走出东南亚,在中国开始被更多人知晓。除了娘惹美食,服饰、陶瓷等元素也进入大众视野,成为新中文化交流的新窗口。

今年6月,新加坡娘惹服装设计师黄俊荣在北京首都博物馆展示他收藏和设计的娘惹传统服饰卡峇雅(Kebaya),希望借此让更多中国民众了解土生文化,以及新加坡社会的多元化特色。

不过,杨祖义提醒,娘惹品牌虽具扩张潜力,但在中国仍属小众市场,只有在了解文化的前提下,人们才会真正欣赏,因此发展速度难以与蜜雪冰城、霸王茶姬等中国品牌相比。

为了让更多人接触这份文化,廖学敏在上海还开设了一家手作店,教授娘惹糕点制作,并售卖卡峇雅、娘惹陶瓷等商品。她说:“卖这些漂亮的陶瓷或茶杯,也是传播文化的一种方式。”

今年是新加坡与中国建交35周年,《联合早报》带您回顾双方走过的历程、重要合作成果,共同展望未来。