前公务员王玉珍几年前退休后,每个月都会有几天到陌生的年长者家中,陪年长者聊天、做手工、玩游戏,或到家楼下走走,简单买点东西、剪头发。

王玉珍(66岁)不是义工,而是一名有偿陪伴年长者的友伴。她的陪伴服务每小时收费25元。

在新加坡,对陪伴的需求正催生出一门陪伴经济:一方用时间和精力换取报酬,另一方用金钱为“不寂寞”买单。

年长者的专属陪伴 让乐龄更快乐

年长者陪伴并不是一个新鲜概念,狮子乐龄之友协会(Lions Befrienders)1995年成立后,便为较低收入的年长者提供免费的陪伴服务。之后,海悦辅导中心(O’ Joy Care Services)等十多家非营利或社会服务机构,也开始推出类似服务。

由于人手不足,这些机构能提供的免费陪伴服务有限,无法满足所有年长者的需求。2010年前后,起源于美国的居家护理陪伴机构Comfort Keepers来到新加坡,首次推出付费陪伴服务。

王玉珍所服务的社会企业“快乐友伴”(Jolly Companion)成立于2017年,是本地五家专为年长者提供付费陪伴服务的业者之一。作为海悦辅导中心的附属机构,快乐友伴主要从海悦的义工团队招募友伴,目前共九人。

快乐友伴执行主席朱仁杰受访时说,付费陪伴为有一定经济水平的年长者提供了多一种选择,可以省去等候社服机构指派义工的时间。朱仁杰也是海悦辅导中心的执行理事。

快乐友伴的陪伴费用从每小时25元起跳。朱仁杰说:“如果不付费,年长者对陪伴服务的需求会更大。”

超老龄社会 年长者越老越孤独

新加坡即将步入“超老龄化”社会,到2030年每四人中就有一人超过65岁,如何确保年长者身心都健康,仰赖全体社会的努力。

杜克—国大医学院2021年的一项研究就发现,孤独会直接影响年长者的寿命,年过60岁并感觉孤独的人,预期比不孤独的同龄人,平均少活三年到五年。此外,孤独感会随着年龄增加,80岁及以上人群中,40%觉得自己很孤独,比率较60岁至69岁的32%高。

朱仁杰认为,年长者感到孤独,却不寻求陪伴服务,原因不在于“付不起”,而在于心态。“看医生、洗伤口可以花钱,陪伴聊天花钱那就不需要了……钱省下来还可以留给下一代。”

陪伴服务业者护德(Coddle)行政总裁陈明德也指出,咨询陪伴服务的人很多,但是真正用服务的人不多。

护德成立于2017年,目前有90多名陪伴年长者的“护德伙伴”(Coddler),年龄介于18岁到75岁,有学生、家庭主妇,也有退休人士,每月陪伴总时长可达1800小时。

据陈明德观察,使用陪伴服务的是年长者,但付费的绝大多数都是子女,而且他们也希望业者保密。“很多都觉得陪伴父母是自己的责任,不应该交给外人。”

新跃社科大学人文与行为科学学院讲师胡勇盛博士受访时分析,新加坡讲究孝道,花钱请人陪伴父母虽然方便,但子女免不了担心被视为不孝,也会因未尽到自己的道德责任心生愧疚。

为了避免客户花钱还心生不快,陈明德时常提醒“护德伙伴”,陪伴过程中不要拍照,更不要把照片发到社交媒体。

表面上,陪伴看似轻松,实则不然。业者列出的服务一般包括:深入聊天、玩益智游戏、培养新兴趣和爱好,以及陪伴出门购物、看医生和剪头发。

王玉珍做了六年“友伴”,深知实际要做的远不止这些。有些年长者要求帮忙切菜煮饭,有些会要陪伴者去超市购买特定食材,有的还要求按摩。遇到上述超出陪伴范畴的要求时,王玉珍会尽量完成,“反正都去到那边了,能帮的就尽量帮”。

王玉珍2015年退休后,先是到海悦辅导中心当义工,2017年再加入快乐友伴,目前提供无偿和有偿陪伴服务。对她来说,有偿陪伴每小时十多元的收入,更多是用来补贴做义工时的花销。

王玉珍也提到,陪伴还有更深一层的意义,那就是了解年长者的情绪,走进他们的内心世界。然而,情绪观察和疏导工作不像医疗和护理服务容易量化,业者为陪伴服务定价时,难免引起消费者疑虑。

对提供陪伴服务的机构来说,除了制定具体的陪伴服务规范,加强对陪伴者的筛选、优化配对流程,以及树立陪伴者的专业形象,也能让大众更愿意为陪伴服务买单。

陈明德透露,每10个申请者中,只有一人最终能被录用成为“护德伙伴”。两轮面试后,“护德伙伴”还要通过三小时的线上培训和轮椅使用训练,才能开始陪伴服务。完成陪伴后,机构还会收集年长者的反馈,帮助提升下一次的服务水平。

朱仁杰则说,他挑选陪伴者时,首先看诚信,因为“去到对方家里做一对一的工作,这个人需要非常可靠”。其次,还需要经过培训,学会对失智症做初步判断,并且要掌握一定的沟通技巧和心理学知识。

为年长者配对陪伴者时,快乐友伴和护德都会根据年长者的性别、年龄、籍贯和性格等,寻找最合适的人选。如果双方不投缘,年长者可以要求机构再推荐。

放眼未来,朱仁杰对陪伴服务领域的发展感到乐观:“陪伴服务的市场会越来越大,以后会有更多六七十岁的来陪伴八九十岁甚至100岁的年长者。”

对王玉珍来说,长时间陪伴年长者,也让几年后步入古稀之年的她,对余下人生有不一样的体悟。

“就是要活在当下,想做什么就去做。因为你现在还可以走,还可以吃,你就要享受,等到哪一天突然这个不能做,那个也不能做,你就会觉得,哎呀,为什么我当初不潇洒一点。”

都市人寂寞难耐 朋友用租的

需要陪伴的,其实不只年长者。近年,专门满足青年族群的“陪伴经济”,正悄然在亚洲兴起,特别是中国。

根据中国一项针对当地单身族的消费调查显示,近六成的人会为了排解孤独而花钱,其中超过40%的人每个月为此花费约1000元到3000元人民币(约200至580新元),三成多会花3000元到5000元人民币。中国证券公司国金证券的一项报告就预测,到了2025年,中国的陪伴经济市场规模,可达500亿元人民币。

如今,这股锁定现代人的“陪伴风”,也慢慢吹入狮城。

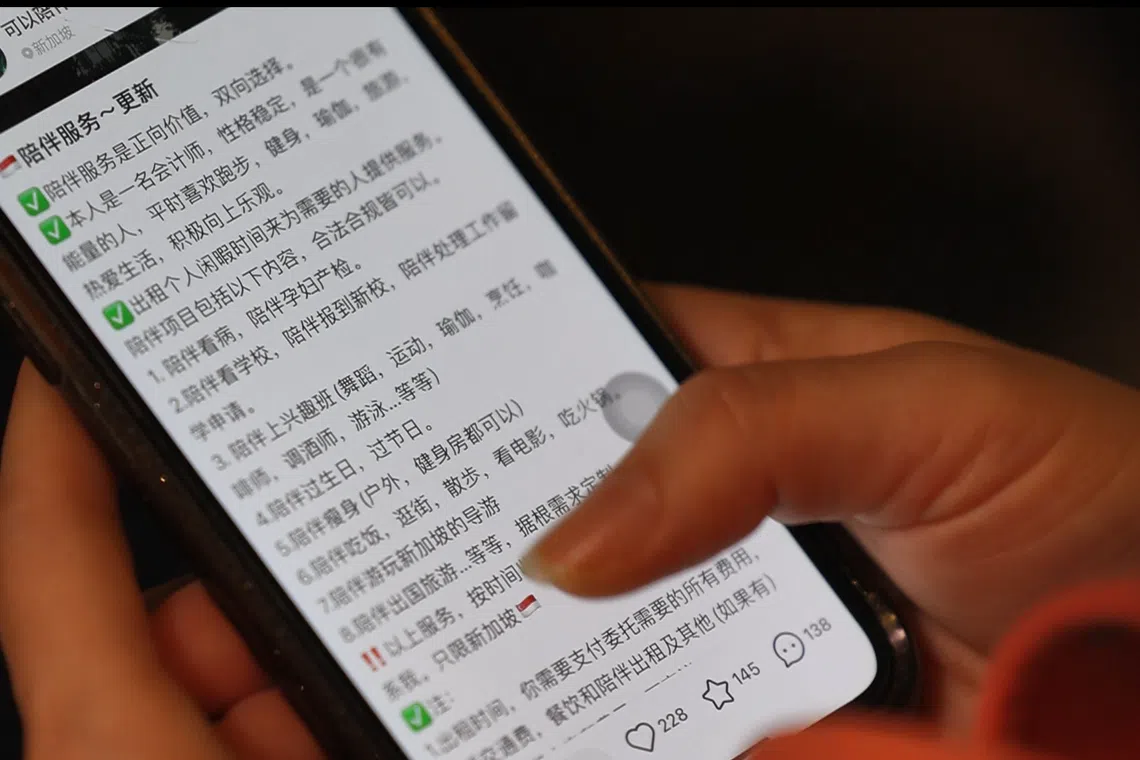

80后会计师金金(化名)看准机会,今年1月在社媒平台小红书发文,针对本地人提供陪伴服务,至今已收到超过100次询问,完成11次陪伴。

金金为自己的陪伴服务定价每小时数十元,她认为付费是合理且必须的。“你付出这个价位,我用我最宝贵的时间去陪伴,我觉得我们是对等的。”

金金已完成的陪伴,主要是陪吃饭聊天,还有两次陪客户为孩子找学校,过程让金金直呼大开眼界。“我没想到这个世界上有钱的人真的好多,他们的富有程度,超出我的想象。”

除了像金金这样的个体户,市场上也出现一些主打出租朋友的付费交友平台,通过促成付费陪伴,抽取一定数额的平台服务费。

社交应用“Ribbon”,2022年4月在马来西亚推出,近来也吸引到一些新加坡用户。用户可从平台上近2000名“伙伴”(host)中选人见面,收费由这些“伙伴”自定,起步价15元,上不封顶。

自认害羞、不善交际的刘俊杰(项目经理,35岁)工作上很难接触到异性。今年3月,刘俊杰在用过几款热门的社交软件后,决定使用Ribbon的付费陪伴服务,盼借此扩大社交圈子。

在两小时里,刘俊杰与女伴一起到餐厅参加试吃活动,席间聊天愉快。尽管陪伴费用达百元,刘俊杰直言钱花的值得。

但在新跃社科大学讲师钟秉成看来,这样的陪伴服务虽能让孤独或忙碌的都市人,更容易建立社交关系,但这种关系并不健康,因为它建立在金钱的基础上,而不是基于人情纽带、共同的价值观和经历。

对于这种新型陪伴关系,Ribbon创办人魏俊豪受访时,将它与共享经济类比:“Grab是开车赚钱,Airbnb是把房子租出去赚钱,而Ribbon是把时间租给别人赚钱。”

陪伴应用容易被滥用?

陪伴的定义不明,加上用户和陪伴者见面后不可控的因素太多,这容易让陪伴服务出现灰色地带,甚至成为色情交易的温床。打开Ribbon应用,不难发现女伴数量远超男伴,收费往往与颜值挂钩。

Ribbon在推出之初因涉嫌色情交易,迟迟无法通过苹果应用商店App Store审批。

魏俊豪说,为了避免Ribbon被滥用,平台设置了多重安全保障,用户须上传身份证件和照片,并通过平台人工审核后,才可发出见面请求。系统也会监控用户聊天内容,若涉及色情交易就会被禁言三天或五天,三次违规就永久禁言。平台至今已永久禁止约200名用户聊天。

除了Ribbon,目前本地市面上提供付费交友的陪伴服务平台,包括Elitely、GetTogether和Maybe等,平台上的付费约会对象从100人到250人不等,女性收费介于100元到400元,男性收费则介于100元到250元。

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文告诉《联合早报》,虽然这类付费陪伴平台可能成为卖淫等勾当的幌子,但若从为付费陪伴提供配对服务来看,平台并不违法。不过,他提醒提供陪伴服务的女性,提防动机不单纯的用户。

作为个体户,少了平台帮忙把关,金金与客户见面时,通常选择人来人往的场所,并避开公园、沙滩或上门服务,以降低风险,保护自己的安全。面对客户提出当模特儿、按摩、索吻等怪要求,金金也一概拒绝,对方通常也没再骚扰她。