新加坡面积虽小,但正所谓“寸土寸金”,仍有许多可加以善用的土地。国家公园局展开大规模的栽种和保育计划,让杂草丛生的荒地长满原生植物,恢复生机,超过160个物种从中受益。

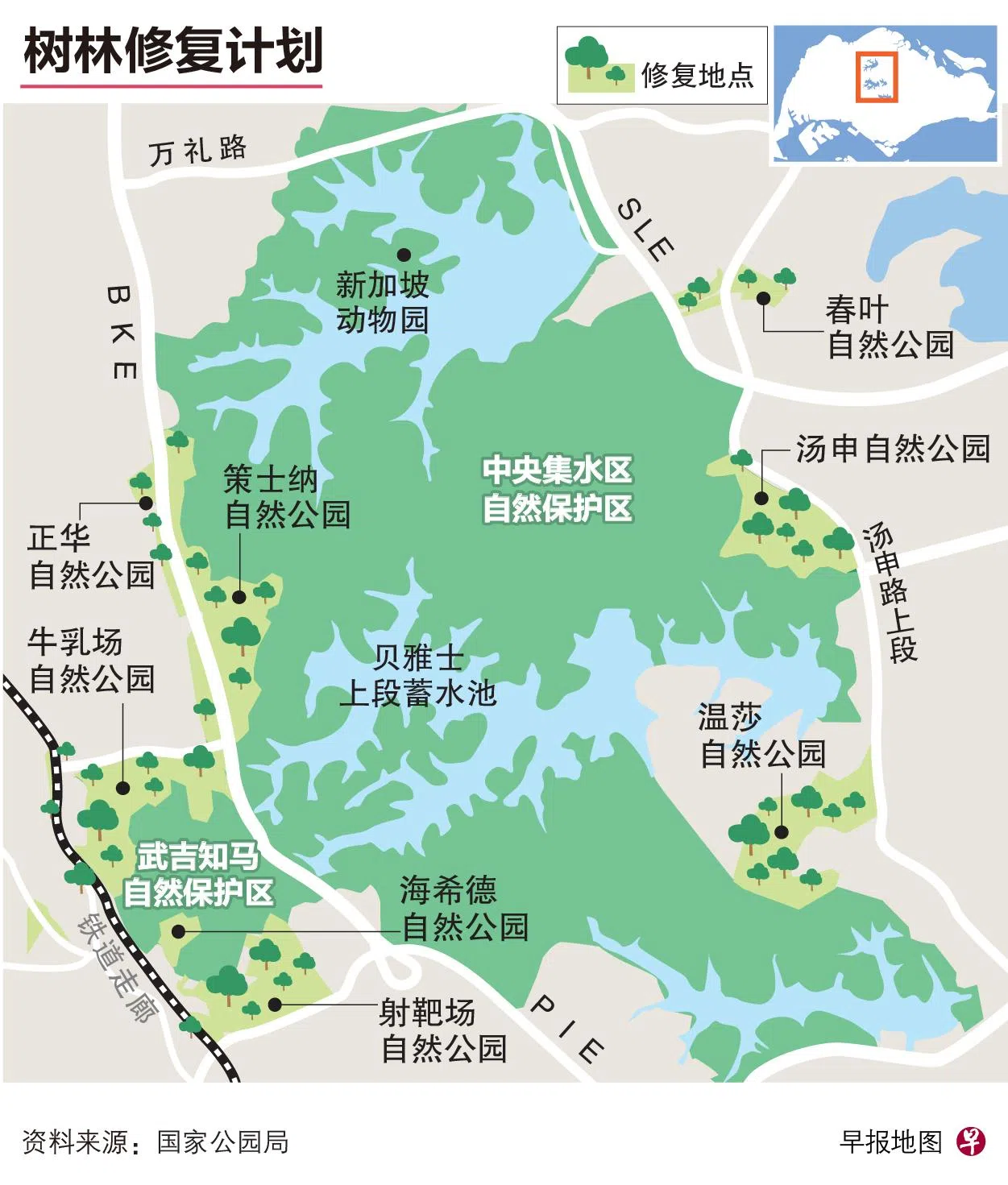

配合自然保育总蓝图,公园局在2019年推出树林修复计划,要在10年内,于中央集水区和武吉知马自然保护区周围的缓冲园区种下多25万棵树。

修复树林不只是种树和除杂草,背后的学问和考量很多。国家公园局自然保护处高级署长林良任解释,当局采取科学方式,评估个别林地的原生和外来物种,再决定如何进行修复。

我国有多个自然保护区,最大的是3043公顷的中央集水区自然保护区,以及163公顷的武吉知马自然保护区。这两个保护区的土地面积虽然只占国土面积的4%,却涵盖新加坡原生花草绿植的约40%,自然资源非常丰富。

自然公园减少城市发展与人为扰乱 保护核心绿色空间

自然保护区周围的自然公园不仅是人们休闲放松的好去处,更是保护核心绿色空间的缓冲区。以中央集水区和武吉知马自然保护区为例,周围的春叶、汤申、温莎、射靶场、海希德、牛乳场、策士纳和正华自然公园形成保护网,减少城市发展和访客活动扰乱保护区内的一景一物。

然而,这些宝贵的绿色空间之中仍有些许杂草丛生的荒地,破坏原生树林的生态环境。这些次生树林(secondary forests)地区先前因建设甘榜、种植园等原因而遭砍伐。经过长时间的荒置,非洲薯蓣(Zanzibar Yam)等侵入性强的外来物种大量生长,影响原生植物和动物在那里的生长,更会破坏土壤的养分。

林良任说,当局可拔除杂草,让剩余的原生植物能够自行生长、或种植更多的原生植物,以平衡物种比例。若环境允许,当局也可种植较稀有的植物,增加自然公园内的物种类别,打造更完整的树林环境。

修复计划将使多种稀有动物与花草树木物种收益

修复计划中,将种植臭豆树(Petai)、猴耳环树(Greater Grasshopper Tree)和大糖胶树(Jelutong)等土生土长的“本地树”。穿山甲、果子狸、喜鸣飞鼠、斑鼯猴,以及和平鸟等稀有动物也会在修复计划中受益。

林良任说:“当我们看到原生植物自然地在修复地区生长,形成自给自足的生态环境,计划就成功了。”

除了树林,公园局也展开海洋和沿海栖息地的修复工作,并把目标从30公顷增加到80公顷。通过不同的保育计划,多达160种花草树木物种将受益。

打造和维护“大自然里的城市”(City in Nature)绝非易事,除了公园局等机构的努力,公众的参与也十分重要。林良任举例说,当局的杂草清除活动就有许多义工参与,很多是在接受培训后,领导其他社区义工协助除草。