大巴窑的骨痛热症病例两个月内激增逾一倍,自首次出现高风险区以来已累计近600起。受访居民对此表示担忧,尤其担心年长者和儿童会受感染。

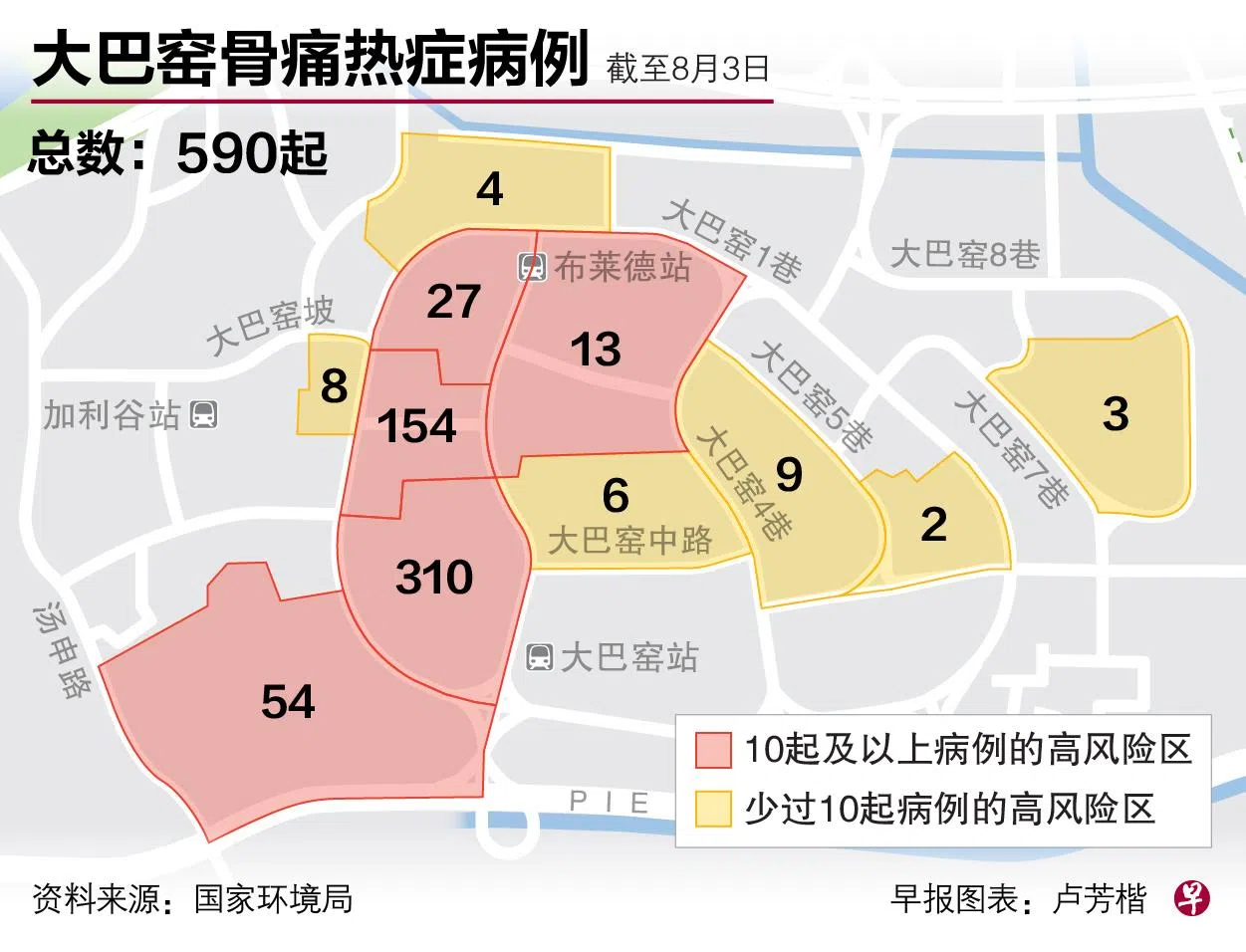

根据国家环境局的网站,截至星期四(8月3日),大巴窑共有11个骨痛热症高风险区;五个属红区(10起或更多病例)、六个属黄区(少过10起病例),累计共590起病例。

病例主要集中在大巴窑1巷、1A巷和2巷附近的组屋,共有八个高风险区,累计病例558起,与截至6月27日统计的仅六个高风险区共累计226起病例相比,飙升了146%。

居民陈慧凌(60岁,家庭主妇)说:“两个月内激增200多起病例相当惊人,政府和公众都有义务确保住家和社区没有积水,一起防止伊蚊滋生。”

育有一个七岁女儿的杜益英(44岁,理发师)说:“病例激增引起校方关注,学校老师也教学生要检查家中是否有积水。我会为女儿准备更多防蚊贴,避免她被伊蚊叮咬。”

冯碧珍(86岁,退休者)担心年长者无法承受骨痛热症带来的病痛。“当局每隔几个星期在社区里喷洒防蚊烟雾,居民也应该做好本分,不要在家中积水。”

有个八岁儿子的艾莎(40岁,家庭主妇)经常检查家中有否积水,以免伊蚊滋生。“但是伊蚊不会留在一个地方,我担心儿子在学校被伊蚊叮咬。”

市镇会:多管齐下杜绝骨痛热症

环境局与承包商防治害虫公司Verminator星期六(5日)早上在大巴窑进行防蚊工作。据《联合早报》记者观察,这次覆盖的范围包括大巴窑1、2巷等80多座组屋;步骤包括喷洒防蚊烟雾、进行低容量喷雾,以及检查沟渠有否伊蚊幼虫等。

碧山—大巴窑市镇理事会答复《联合早报》询问时说,市镇会密切关注区内骨痛热症病例激增的情况,也与环境局等政府机构合作,为受影响的组屋展开更具针对性的防蚊行动。

除了喷洒防蚊烟雾和检查积水问题,市镇会也向居民派发驱蚊剂,并与多方携手宣导防控骨痛热症的知识,多管齐下以杜绝骨痛热症。

防治害虫公司Killem Pest营销经理孔繁贤受访时说,每周喷洒防蚊烟雾一次,灭蚊效果会更好。“不过,这个方法只可以杀除当下在喷洒范围内出现的伊蚊。伊蚊也可能逐渐对药物产生免疫力,定期更换防蚊烟雾的化学成分是关键。”

Verminator助理总监王利雄说,除了喷洒烟雾,低容量喷雾工作也重要,就是在盆栽叶子等表面喷一层化学物,可消灭停在这些表面的伊蚊。“这种化学物受严格把关,不会对植物或人体造成伤害。”

专家:患病者增加两三倍 第一型病毒须关注

据了解,大巴窑高风险区通报的病例多数属第一型病毒(Den-1)。今年第二季度,全岛第一型病毒病例飙升,占6月份病例总数约六成。

皇道诊所(Kingsway Medical Clinic)在大巴窑1巷设有一家诊所。诊所医务总监林优劲医生告诉《联合早报》,在过去一个月,到大巴窑这个诊所求诊的骨痛热症患者比往常多了两三倍。他们一般有发烧、头痛和身体酸痛等症状。

新加坡南洋理工大学李光前医学院感染与免疫学副教授罗大海博士说,骨痛热症病例近来以相当快的速度增加,可能是因为伊蚊滋生点增加,以及气候变化催发伊蚊繁殖等所致。

他说,骨痛热症病毒有四种类型,此前感染第一型病毒的人数少,因此这个病毒的群体免疫力较低,更容易感染。

林优劲则指出,感染某种类型的骨痛热症病毒康复后,未必会对其他类型产生免疫;此外,康复者二度感染骨痛热症,病情可能更严重。

李光前医学院传染病建模助理教授林觉涛博士说,这四种病毒导致的临床严重程度相似,但第一型病毒病例最近活跃,公众应该保持警惕,要经常检查花盆等容易积水的地方,避免伊蚊繁殖。

他也建议当局加大力度进行伊蚊绝育试验计划等防蚊工作,同时考虑使用新研发的骨痛热症疫苗QDenga。