在这个“人手一机”、常常“电不够用”的时代,近年来氮化镓(Gallium Nitride)快速充电器愈发普及。这项技术不仅可以实现快速充电,对国防也有着重大意义,我国早在18年前已开始这方面的研发工作。

国防科技研究院自2005年起发展氮化镓单片式微波集成电路(MMIC)技术。由于对构建该领域的本土研发能力做出突出贡献,南洋理工大学淡马锡实验室微系统技术中心项目总监黄玉荣教授(63岁),星期四(10月19日)从国防部长黄永宏医生手中接过今年的国防科技奖个人(研究与开发)奖。

这个实验室已从一个普通的大学实验室,转变为获得氮化镓微波集成电路国际标准组织(ISO)认证的晶圆(wafer)制造设施。黄玉荣告诉《联合早报》,当今全球地缘政治冲突多发,我国不能完全依赖外国供应商,应具备在本地自主生产晶片的能力,以应对供应链切断的情况。

他说,氮化镓的商业应用越来越重要,包括在6G网络通信领域。团队正研究将氮化镓单片式微波集成电路安装在较大的8英寸晶圆上,以便借助成熟的生产线,降低成本。

黄永宏致辞时指出,挑战当今假设的新技术,将很快在明天过时。他举例,乌克兰战争的经验已修正了空中力量的军事原则,低成本的无人机如今已成为军队甚至准军事组织的标准配置,且广泛应用在局部战斗中。即便无人机尚未证实具战略意义,但无疑可在战术局势中决定胜负。

“国防科技面临的挑战在于制定可持续的、不会过度消耗资源的大规模无人机攻击对策。如果5000元的威胁得花5万元消除,那么防御者最终会在消耗战中落败。”

他提醒,人工智能前景固然巨大,但在这个不断发展的领域,虽然应用可带来巨大的收益,也存在因“追逐许多道彩虹”而消耗资源的风险。“不是每件事都需要人工智能。如果你要起床,请用闹钟。”

国防科技研究院团队研发高速晶片

1989年起颁发的国防科技奖,今年共有四支团队、两名科研人员脱颖而出,荣获奖项。在武装部队电子战高级电子系统的研发上做出重要贡献的国防科技研究院电子系统署特级研究员曾思伟(51岁),获颁个人(工程)奖。

记者早前也到国防科技研究院高级电子研发实验室,观摩其中一个获奖团队演示的真空气相回流焊(Vapor Phase Reflow)技术。这是一种将传统气相回流焊技术与真空技术相结合的方法,原理如潮州蒸鱼,可有效地避免过程中产生气泡。这个高级电子研发团队获颁团队(研发)奖。他们研发的高速晶片,尺寸和一枚5角硬币差不多大,运算却比一台i7电脑快一倍,可实时、自动检测快速移动的目标。

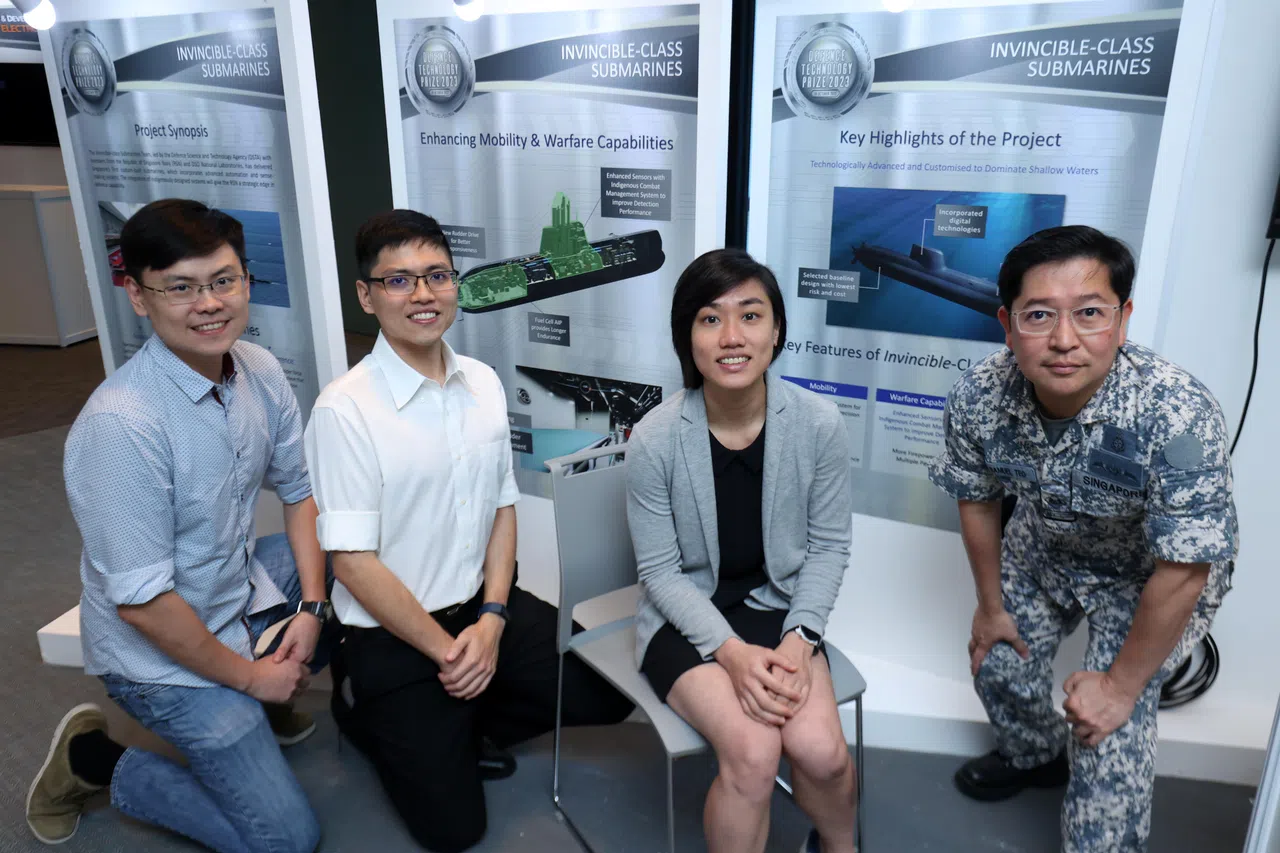

由国防科技局、海军部队、国防科技研究院人员组成的团队,与德国蒂森克虏伯集团海事系统公司(thyssenkrupp Marine Systems)紧密合作,根据我国的需求,定制海军新型“长胜级”(Invincible-class)潜艇,获得团队(工程)奖。新加坡水域浅,航运交通繁忙,新型潜艇可在这样的热带环境中运作。这些潜艇拥有先进的能力,如高自动化水平、巨大的载荷能力、更强大的水下续航力,还优化了内部设计,以适合亚洲体型的操作人员。