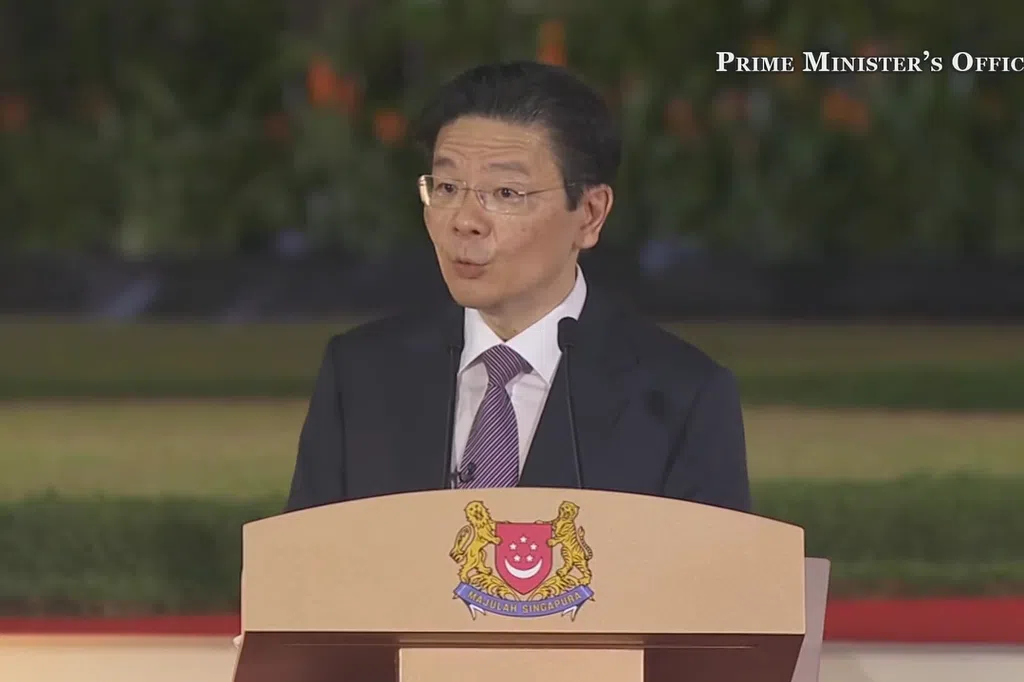

世界卫生大会落幕,《国际卫生条例》获得修订,但世界卫生组织成员国仍未能就磋商两年的《流行病协议》达成共识。我国卫生部长王乙康认为核心因素是发展中国家和发达国家之间互不信任,并强调小国如新加坡需要的是多边主义体系,且须以信任当先。

上个月26日,王乙康到瑞士日内瓦出席第77届世界卫生大会。

王乙康星期二(6月4日)在脸书发文指出,今年的世界卫生大会别具意义,因为《流行病协议》(Pandemic Agreement)及《国际卫生条例》(International Health Regulations)相关的讨论结果相继在会上出炉。

他指出,《流行病协议》是冠病期间,由部分发展中国家(全球南方)和发达国家(全球北方)政府提出的想法,旨在推动各国相互合作,协调行动,以更好地应对下一次的大流行病。“谈判过程中,浮现不少问题,导致现在的僵局。但我认为,最核心的因素是缺乏信任,尤其是发展中国家和发达国家之间的互不信任。”

疫苗等产品供应不公平 致各国间信任受创

他说,在疫情最严重的时候,发展中国家急需疫苗和其他医疗用品,但发达国家订购的资源却远超出本国人口的需求。疫苗和相关卫生产品供应不公平(inequity)的情况,导致国家之间的信任受创,协议因此无法取得进展。

但他也指出,讽刺的是,在发展中国家对疫苗短缺深感愤慨时,包括新加坡在内的高收入国家却在应对反疫苗运动,而这也加剧了不公平的情况。

除了不公平的问题,1969年颁布的《国际卫生条例》也是《流行病协议》裹足不前的原因。王乙康说,有成员国因此质疑拟定《流行病协议》的必要。

他说,会上讨论出的结果将对新加坡造成不少影响。“新加坡是一个交通枢纽。这意味着任何致命的、具传染性的新病原体暴发,都会迅速抵达新加坡。即使我们拥有最好的全国疾病应对系统,还是必须为全球的抗疫工作做出贡献,因为病毒不分国界。”

他举例说,我国的疾病监测系统、疫苗等相关卫生产品的研发、我国为确保疫苗公平性做出的努力、疫病大流行基金(The Pandemic Fund)的设立,以及我国日前给世界卫生组织捐出的2400万元,都是我国为全球抗疫工作做出的贡献。

我国须将信任视为当今货币

王乙康强调,国家之间的信任一旦受影响,就容易引来其他群体的负面言论,包括倡议团体以及虚假信息。“当然,这些言论都不是事实。但若没有建立信任的氛围,不实言论也就会大行其道。”

他指出,信任一旦失去,就需很长时间才能重建,而且必须通过实际行动来实现。“一名世卫组织的高级官员曾告诉我,对于全球南方的许多国家而言,尤其是非洲国家来说,他们更希望看到渐进但具体的变化,如医务人员的培训和基层医疗的增强。这些会比协议中精心设计的文字更重要。”

王乙康强调,这也是为什么新加坡选择通过行动,来表明意向及促进国家利益的原因。“像我们这样的小国,我们所要的是简单而明了的:我们需要的是多边主义体系,也必须将信任视为当今的货币。”