我国去年出生人口的平均预期寿命为83岁,与2022年持平,结束了主要因冠病疫情期间额外死亡导致的连续两年缩减。

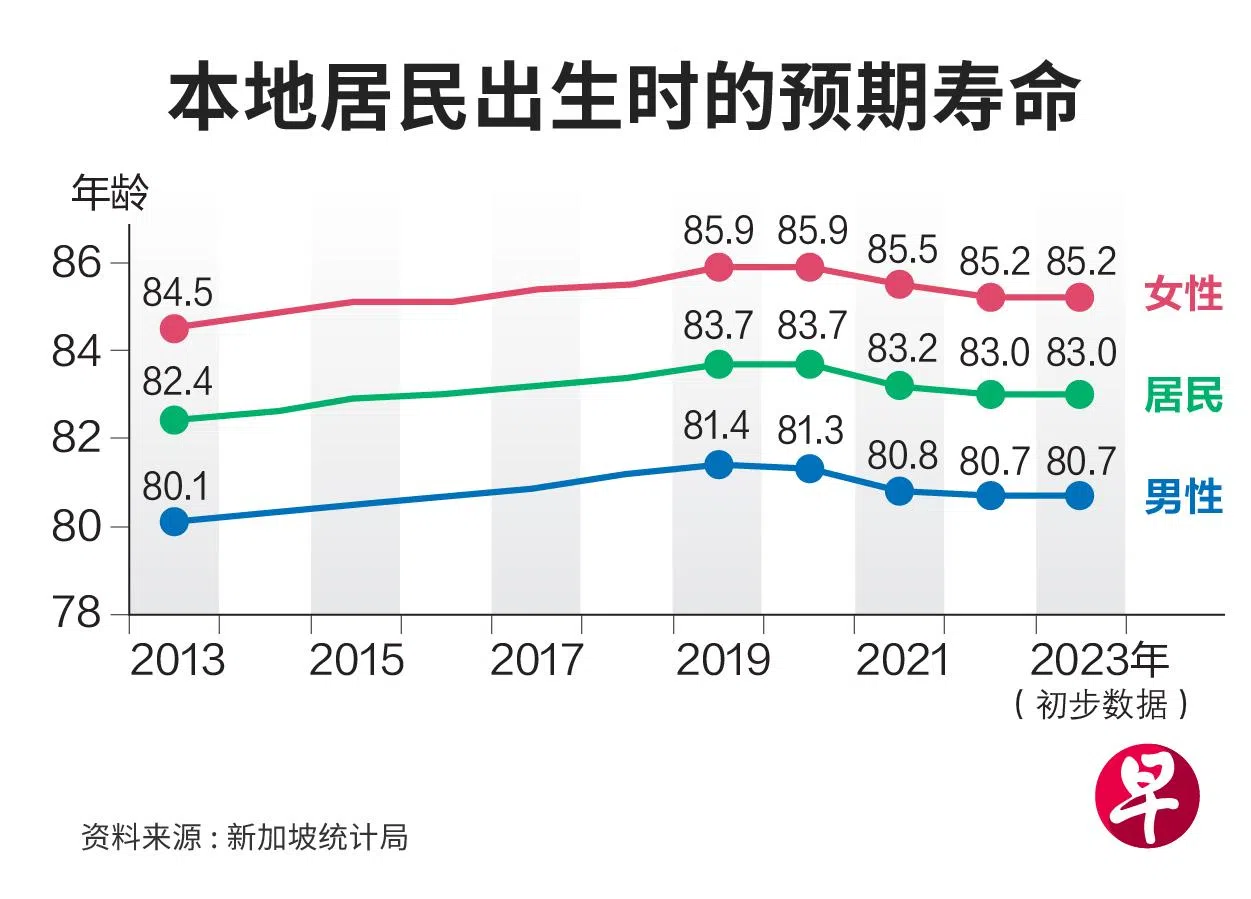

新加坡统计局星期四(6月6日)发布的最新数据显示,2023年本地居民出生时的预期寿命为83.0岁,较2013年的82.4岁,延长了0.6年。

在2023年时达到65岁的居民,预计还可再活20.7年,预计寿命也与2022年持平,较10年前的数据延长0.3年。

从性别来看,2023年出生的男性和女性的预期寿命分别为80.7岁和85.2岁,也与2022年数据持平;与10年前相比,男性的预期寿命延长了0.6年,女性延长了0.7年。65岁的男性和女性的预期寿命也同样在10年间有所延长,分别增加了0.4年和0.3年。

不过,2023年的预期寿命仍然短于冠病疫情前的预期寿命。在2019年和2020年,我国居民人均预期寿命达到83.7岁,2021年回落至83.2岁,2022年进一步下降至83岁。

统计局指出,2020年至2023年间、特别是2021和2022年的预期寿命,受到了冠病疫情导致的较高死亡率影响。

统计局说,由于这几年间较高的死亡率将被假定适用于新出生居民的一生,因此若死亡率恢复到疫前水平,2020年至2023年的预期寿命数据可能无法准确预示这些人的预期寿命。

学者:冠病影响正消退 应关注长期趋势和养老问题

新加坡南洋理工大学社会科学学院助理教授洪嘉伟受访时说,2023年预期寿命与2022年持平,没有继续下降,或许体现了冠病疫情导致额外死亡所造成的影响正在消退。

不过她指出,相比于疫情或战争等特殊情况在短期内对预期寿命造成的波动,人们更应该关注长期的变化趋势,即整体上预期寿命在增长。

洪嘉伟认为,年长者更长寿是一件好事,不过这也意味着,家庭成员在照顾年长者方面的压力会更大,特别是如今的家庭规模日益变小。她因此建议,重新调整国家、社区和家庭成员所能提供的支持,探索更多照顾年长者的方案,并鼓励年长者也参与进来,为自己规划生活。

“我觉得前景还是乐观的,因为较年轻一代的老年人教育程度更高,经济也更有保障,因此更有可能为解决问题做出贡献。”

新加坡社科大学老年学高级讲师陈正见博士谈到冠病对预期寿命的影响时说,如今即使面对新的变种病毒,我国也已更有准备。“医疗系统、社区资源和社会网络的支持,对于恢复甚至提高居民的预期寿命,起着至关重要的作用。”

他也提到,新加坡通过人为基础设施和项目打造“蓝色地带”(Blue Zone),拥有很多具有包容性和推动健康生活模式的活动。这些活动不但使年长者受益,也能让他们的家人和朋友参与,形成长期良性影响。

“蓝色地带”指的是世界上人口最健康、寿命最长的地区,新加坡去年在网飞(Netflix)系列纪录片中,获列为第六个蓝色地带。