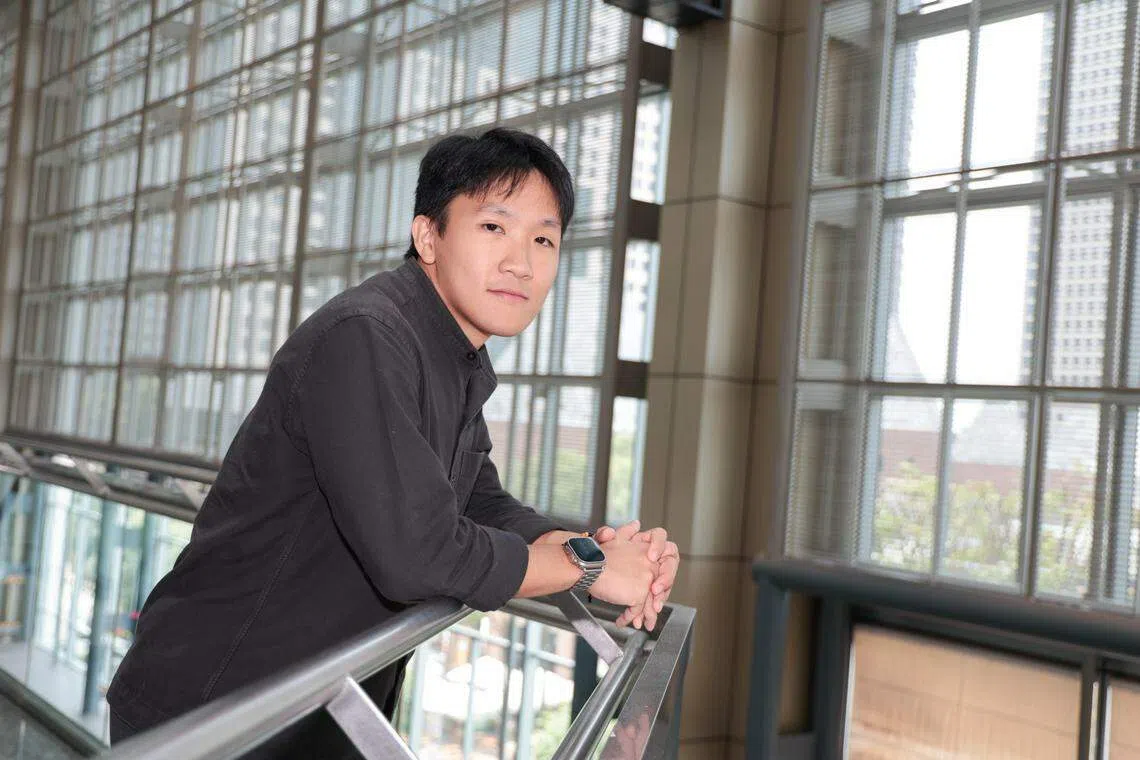

21岁的陈俊在出生后几天就住进寄养家庭。从小,寄养父母和三个姐姐给他满满的爱,因此他从未觉得自己与其他人有什么不同。唯一让他不解的是,每个月都有人上门做家访。直到七岁,他才知道自己是一个寄养儿童。

即便知道了自己的身世,陈俊与父母和姐姐们的关系仍然亲密如昔。今年他已满21岁,却仍然选择与寄养父母同住,并立志以姐姐们为榜样。他也希望让更多人了解寄养家庭对寄养儿童的重要。

寄养计划让被虐待、遗弃或忽略的18岁以下孩童暂住寄养家庭,让他们有安全稳定的生活环境,然后在适当的时候重回原生家庭。然而,由于父母去世或须长期监禁等原因,有少数寄养孩童无法回归自己的家庭与亲人团聚。他们在离开寄养家庭后,可能会面临生活和经济上的压力,需要额外的支持,以帮助他们完成学业、获得住房,以及更好的就业机会。

今年7月1日起,17岁至21岁的青年在离开寄养家庭或儿童之家后,若无法回归原生家庭,可以继续获得社会及家庭发展部的援助和支持。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六(7月13日)在新达城举行的寄养计划开放日上指出,政府将加强对这些青年的后续支持与照顾。

当局将为每名受益青年指定一名社工,帮助他们为独立生活做好准备,并在他们的职业与教育规划、经济援助和住房选择等问题上提供建议。这项服务的最初阶段将由陈树南卫理公会儿童之家、妙乐之家和新加坡男童宿舍提供,接下来两年社会及家庭发展部会逐渐召集更多机构加入。

另外,当局也会提供社区关怀计划(ComCare)中短期援助,用于支付这些青年的住房和日常生活开支。援助金额依需要而定。

正在接受全日制教育、培训或实习,或正在服兵役的青年,在离开寄宿家庭或儿童之家后可获得这些援助,直到他们完成高等教育并获得全职工作为止。

2023年,参与寄养计划的家庭共有614个。蔡瑞隆呼吁更多家庭注册成为寄养家庭,帮助有需要的孩童。寄养计划开放日让现有寄养家庭分享自己的经验,以鼓励更多人成为寄养父母,今年的活动共吸引了400人参与。

助三孩度最需帮助时期 寄养父母:看他们回归家庭是最大回报

吴昭阳(55岁)和妻子郑璟莉(51岁)育有四名15岁至24岁的儿子,分别在保险行业里担任精算师和产品部门的主管。两人在九年前就希望能够成为寄养父母,但是当时他们的孩子还没有做好思想准备,无法接受寄养儿童。因此,两人决定暂时搁置计划。

后来,在孩子的同意下,四年前他们的家庭迎来第一个寄养女婴,随后又帮助了一名三岁儿童和一名16岁少年。

寄养计划有别于领养儿童,两人希望通过寄养计划的方式,帮助更多孩子度过最需要帮助的那几年,而对他们而言,最大的回报就是看到寄养孩子能够顺利回到自己的家庭。

郑璟莉说:“(离开时)肯定会有不舍,但是看到他们能重回原来的家庭,我们也有很大的满足感。”