多数新加坡人认为自己的家庭坚韧和具抗逆能力,也能与家人和亲戚保持密切关系。

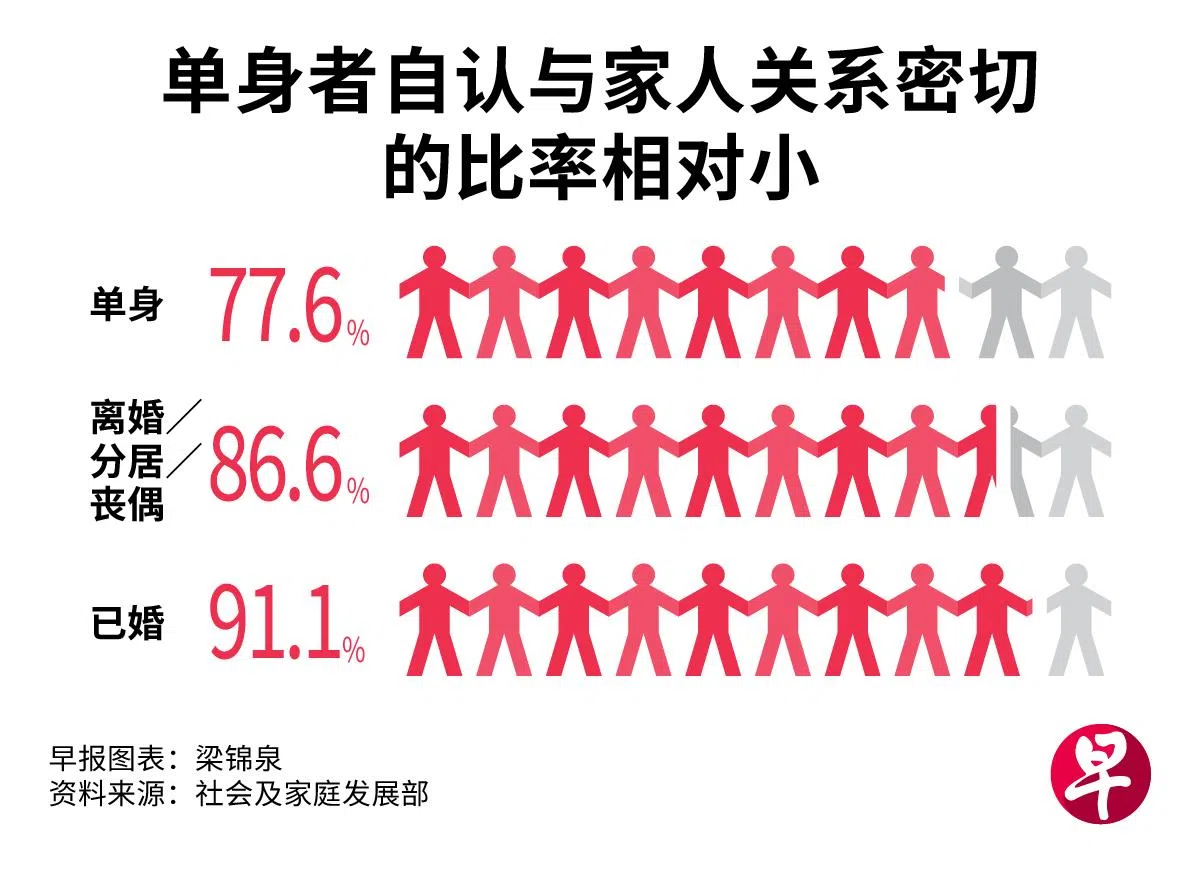

相对于已婚者,以及离婚、分居或丧偶人士,认为自己与家人和亲戚关系密切的单身者,比率相对较少。

社会及家庭发展部去年对2000名15岁及以上国人展开一项调查,对本地家庭关系和韧性进行评估,并在星期一(7月15日)发布的首份家庭趋势报告中做出上述观察。

调查显示,多数受访者相信自己与家人有能力适应和应对逆境,共渡难关。抽样数据反映年龄、性别和种族,以及组屋或非组屋住户等特征,具公民人口代表性。

对于家庭韧性指数,调查采用一套名为“华许家庭韧性问卷”(Walsh Family Resilience Questionnaire)的评估工具。问卷共有32个问题,主要指标为家庭对克服逆境的信念有多高、是否具备灵活应对挑战的能力和资源,以及沟通与解决问题的能力。

调查发现,在满分为五分的情况下,逾八成受访者的家庭韧性指数达三分及以上。每四人就有一人认为,自己家庭的韧性达四分或更高。

家庭关系方面,多数受访者同意,家庭是提供第一线援助的地方。

65岁及以上受访年长者中,82.5%反映,若有看护或处理日常事务的需要,会寻求家人支援。15岁至64岁较年轻受访者中,93.1%同意照顾父母是他们的责任。

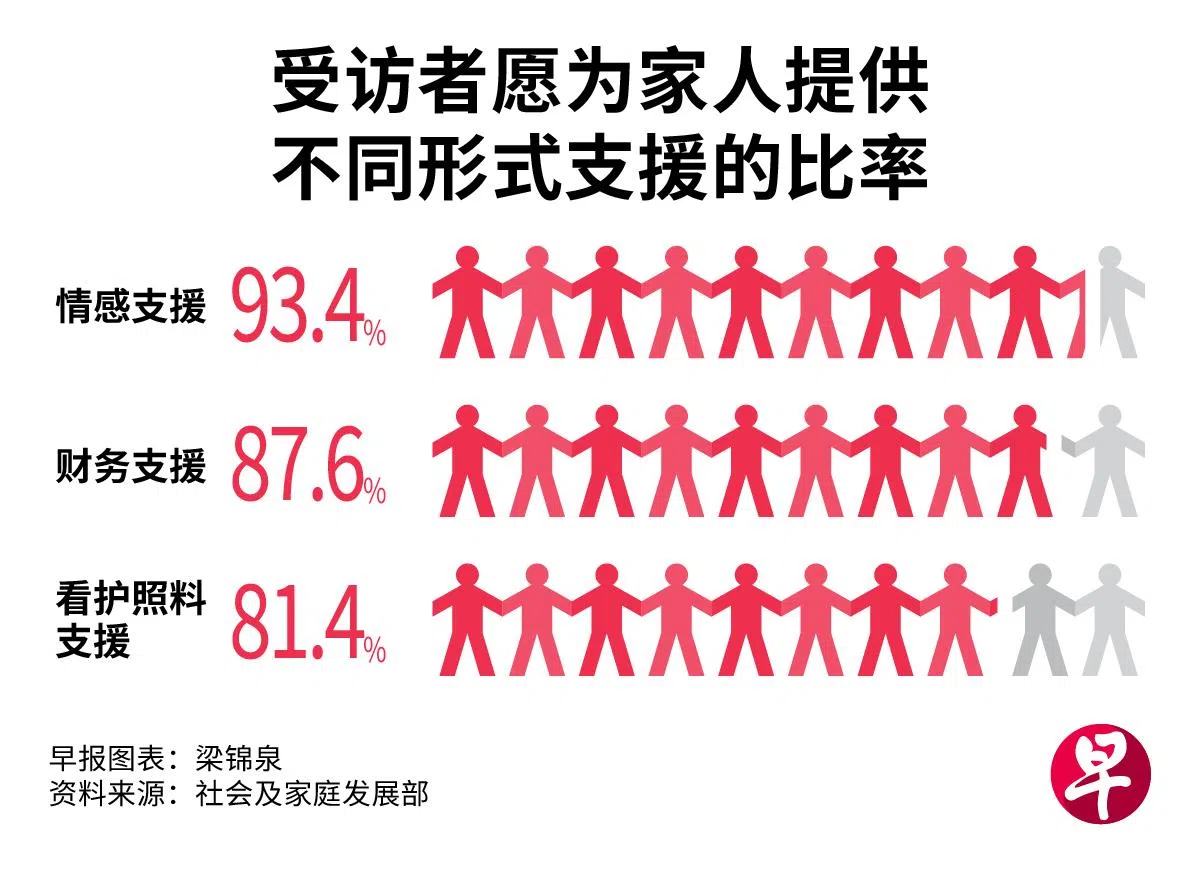

若家人在日常生活上有困难,81.4%受访者愿意定期给予援助。至于财务或情感上的支持,分别有87.6%和93.4%的人表示,家人若有需要,他们不吝于提供。

多数受访者认为,自己与家人和直系亲属以外的亲戚,维持密切联系,比率分别为86%和67.5%。

单身者中,77.6%认为与家人关系密切,比率低于已婚者(91.1%),及离婚、分居或丧偶者(86.6%)。至于直系亲属以外的亲戚,53.9%单身者称与他们维持密切联系; 比率也明显比已婚者(75.9%),以及离婚、分居或丧偶者(67.3%)低。

学者:单身者支援网络 可包括非血缘密友或邻居

对于受访单身者与家人亲属的联系似乎相对疏离,新加坡管理大学社会学教授郑宝莲接受《联合早报》访问时说,随着人口结构转变,不同于传统家庭的新支持网络模式会逐渐出现,而这未必是坏事。对单身者来说,这个支援网络可包括与他们没有血缘关系的密友或邻居。

除了家庭关系和韧性的调查,家庭趋势报告也呈现婚姻、学前教育及人口老龄化等数据。

就本地家庭的状况而言,郑宝莲认为,报告呈现良好成绩单。政府多年来投入资源,采取全社会行动的方式,支持人们组建家庭,她认为,此现象不令人意外,但接下来,人们须对人口老龄化及结婚趋势的转变做好准备。

她指出,年轻人迟婚及部分人最终选择不婚,意味着单身者比率会持续增多。

“家庭向来被视为是人们的强力后盾,多数人把家人定义为须和自己有血缘关系。接下来,我们应探讨,处在传统家庭模式以外的人,谁给予他们支援?”

对于传统家庭模式,郑宝莲强调,政府毫无疑问须继续给予支持。与此同时,对于缺乏传统支持网络的单身者等群体,也须思考如何帮助他们建立起自己的支援系统。

她认为,这包括帮助人们寻找工作与生活平衡,让他们有时间更好地与朋友维持联系,以及持续推动促进睦邻与社区支持网络等措施。