“飞”的父亲在他三岁多时因嗜毒过量而过世,他甚至还能隐约记得父亲狂咳不止的画面。在那之后,母亲也离开了他,成长过程中伴随他的只有被抛弃感和损友,直到19岁被判入青年改造所,他和家人才得以和解。

“飞”(化名以保护当事人)从小就常抱怨命运为何如此不公,其他同学朋友有家人关爱而自己却没有。在这种背景下成长的他,结交损友、夜不归宿,在外滋事打架或偷窃。直到有一次,“飞”听到有人说女友的坏话,便召集几个朋友找上男子。

“我本来想和平解决,但几个人很快就扭打成一团,后来有人还受伤送院。”

“飞”在2024年3月因纠众闹事被判入青年改造所,4月开始接受改造。

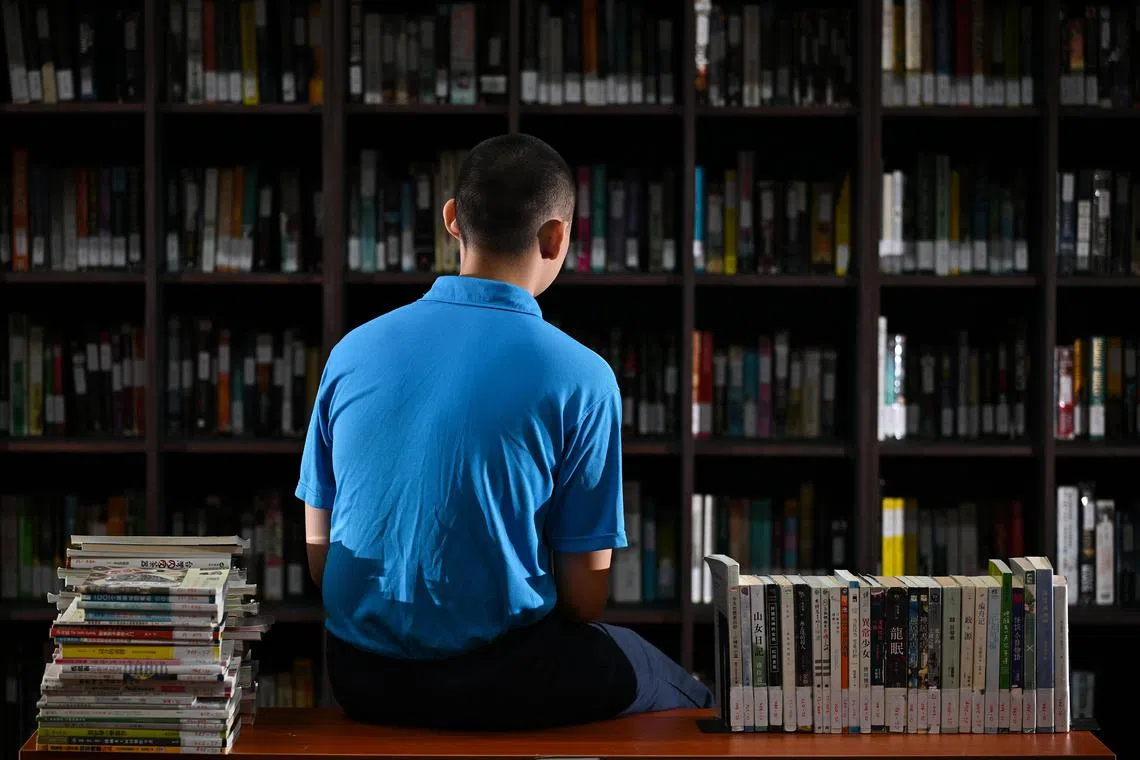

“飞”说,青年改造所“名声在外”,常听说里头打架闹事是家常便饭,但他进去后发现没有想象的可怕。在里头,他多数时间在上课,课余则是自由时间。而他在改造所的最大收获,是和母亲解开了十多年的误会。

青年改造所中的重要一环是家庭参与。在服刑期间,改造所安排“飞”的奶奶和母亲参与家庭融入计划,他们三人终于敞开心扉。

母亲告诉“飞”,她多年来居无定所,每天都睡在店铺或车里,根本没能力抚养他。“原来她当年只是不想把我带入窘境,并不是抛弃我。”

“飞”说,家人探监时,男生们都不好意思哭,但时间久了,恋家会让故作坚强的内心瓦解。“第一次抱了她们后,一路哭着回宿舍。在彼此怀中的感觉,和打电话完全不一样。”

星期三(8月21日),为庆祝青少年在青年改造所的刑期结束,改造所举办了“Epilogue Ceremony”典礼,意为“终结篇”,希望青年罪犯今后开启人生新篇章。14名青年罪犯在家人的见证下演练步操,领取离所证书,开始监管下释放(Release on Supervision)的阶段。

“飞”在步操后和母亲及奶奶坐在一起,在观看“内心话”视频时,三人不禁靠在一起落泪。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期三到青少年改造所参加典礼时说,监狱署的最新数据显示,青年改造所的青年罪犯两年重犯率自2018年的28.8%下降到2021年的16.3%。

费绍尔说:“我们为他们提供了加强家庭关系的机会,通过一些谈心项目,他们能够重新开始深入了解彼此。”

高级惩教改造辅导员丹英(Daeng Norashida Binte Sahak)说,在近期展开的青年罪犯家人需求调查中,多数家人指出希望了解孩子犯法的根本原因、有更多相处的时间以及得到更多像他们这样的专业人士的帮助。

“我接触的青年中有人因为感到羞耻而不愿吐露心声,或不愿成为家庭的负担。我们的家庭项目给他们机会敞开内心,让家庭成为他们的坚强后盾。”

青年改造所高级惩教员程志勇说,青年罪犯中有不少人参加帮派,这一年来,因买卖银行户头或Singpass户头而进入改造所的人数也明显增多。来自不同的背景,血气方刚的青年难免发生冲突和口角,改造所会根据他们的刑期和是否有可能被霸凌,来决定是否需要分开住宿。

对于这些性情各异的青年,程志勇说:“我们要让他们有倾诉的管道,给予尊重,不能因为自己更年长或更‘权威’,就对他们过度苛刻。”改造所的主要任务是改变他们的负面思想,让他们尽早回归正途,以后才不会走弯路。