超过八成的本地居民,对自己与邻居的关系表示满意,较前一年的近七成有所提升。其中,更多人反映,邻居会主动减少不必要的噪音,或在进行可能打扰他人的活动前事先告知。

新加坡行善运动星期六(9月21日)在社区事务署的“一联通之友”网络(OneService Kakis)答谢活动上,公布年度优雅行为调查中有关睦邻关系的结果。外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖也出席活动。

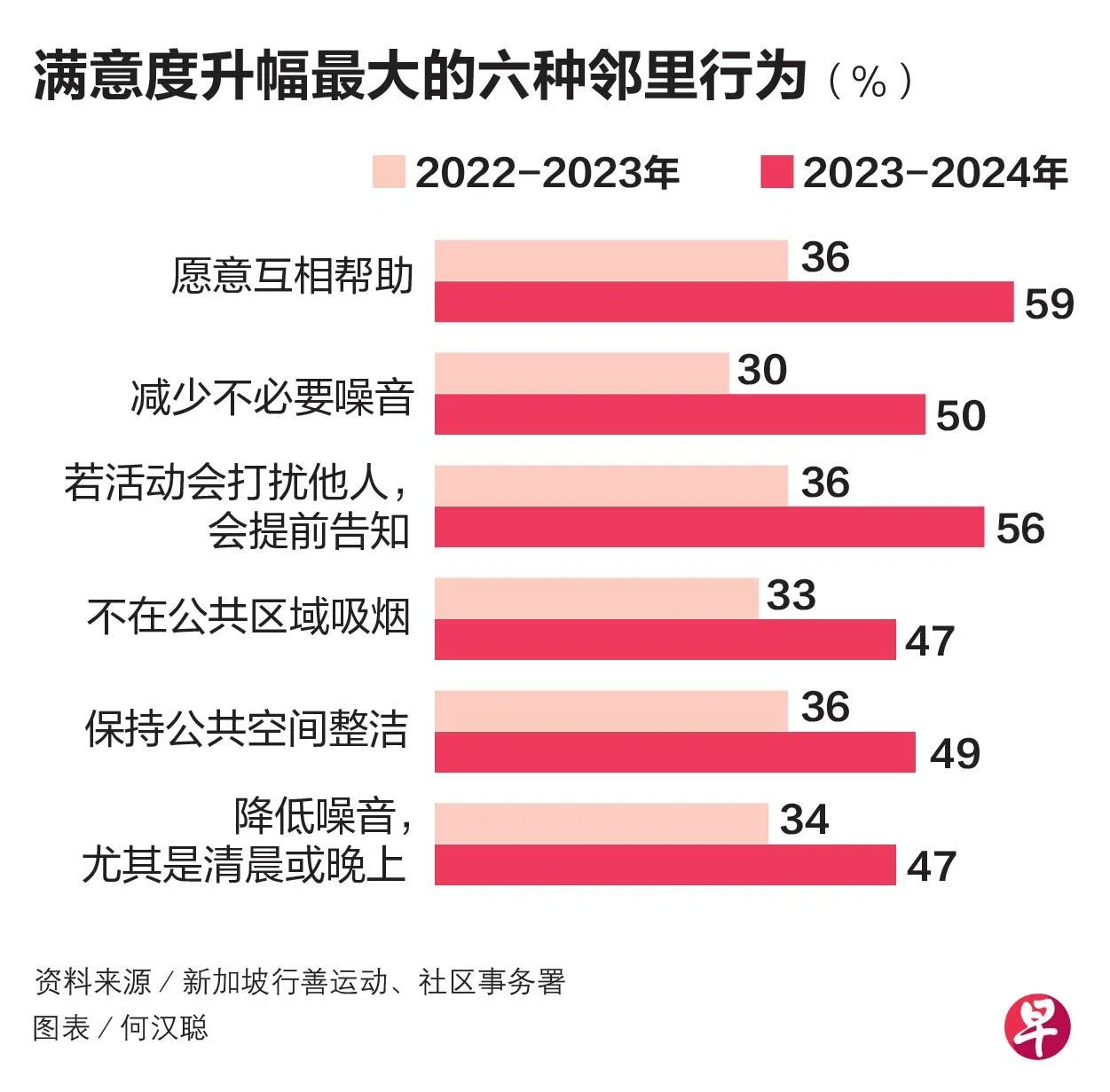

调查显示,81%的本地居民对与邻居的关系感到满意,较上一年的69%来得高。满意度升幅最大的邻里行为中,前三项分别是:邻居愿意在日常生活中互相帮助、邻居在进行可能打扰到他人的活动前会提前告知,以及邻居会主动减少不必要噪音,例如使用门挡防止门猛烈关上等。

另一方面,邻居之间遇到不便的情况有所减少,36%的受访者未遇到任何不便,较前一年增加了八个百分点;即使遇到问题,较多人也更愿意通过非正式的方式,例如与邻居沟通(39%)而不是通过投诉或求助于官方渠道。

总体来看,虽然邻里之间的互动有所改善,但调查指出,受访者仍觉得某些方面有待改进,尤其是减少在公共区域吸烟,以及在清晨或晚上等安静时段尽量减少噪音。

新加坡行善运动今年1月在线上进行2023年至2024年度的优雅行为调查,对象为具有代表性的1000名新加坡公民和永久居民。

噪音是邻里纠纷主因之一

噪音向来是邻里纠纷的主因之一。根据国家发展部的数据,建屋发展局今年上半年每月平均接获2160起跟邻里噪音有关的反馈。

一般上,九成的邻里噪音纠纷,可通过加强沟通或调解成功化解。为处理严重的邻居噪音纠纷,政府已宣布成立社区关系处,该单位的执行员有权调查、吓阻和制止严重的邻里噪音滋扰行为。

沈颖在活动上的一场小组讨论中说,调查结果令人振奋。“它告诉我们,社区事务署和我们的合作伙伴,为建立社会规范所做的共同努力,确实取得了成果。”

沈颖指出,社会规范会随着时间演变,而代际变革(generational change)是其中的重要驱动力。

她观察到,在年轻家庭较多的地区,不少家长会在晚上7时左右先让孩子入睡,进而减少噪音,这与上一代家长的做法不同。她认为,这并非因为出台了新的、更严格的规定,而是由于生活方式的改变。她也提到,有些社区问题背后隐藏着复杂的原因,须灵活处理。

47个“一联通之友”获表彰

沈颖星期六也颁发奖状,给获表彰的47个“一联通之友”。隶属国家发展部的社区事务署,2021年成立“一联通之友”网络,以培养一批活跃的社区伙伴,共同处理社区事务。目前,这个网络约有3700名成员。

淡马锡理工学院是获表彰的“一联通之友”之一,理工院学生与社区事务署合作,针对不同社区问题制定方案。例如,在碧山篮球场测试不同方式,如安装倒计时钟,提醒使用者在球场关闭前准时离开,从而减少噪音。

代表学生受访的淡马锡理工学院应用行为中心主管陈华彪博士说:“我们发现,通过提供简单但巧妙的环境提示、清晰的规则,再明确告诉人们在特定时间该做什么……这些方式能更有效地让球场使用者提早离开。”