本地逾七成海岸线设有防波堤等硬体结构,以防海水倒灌,但随着气候暖化海平面上升迫在眉睫,当局将探讨如何以渐进的科学方式,提升这些硬体工程。

新加坡国立大学研究团队今年初与盛裕集团和建屋发展局展开合作,通过谷歌地球和实地考察,记录了本地沿岸的海平面上升应对措施。

调研发现,本地约228公里长的海岸线,大约26%部署了自然应对方案,例如种植红树;其余74%则设有混凝土防波堤等硬体结构。

这是新加坡海岸防护与防洪研究所成立后,推进的17个项目之一,旨在收集本地应对海平面上升措施的资料,以便探讨最有效的加建方式,同时研究如何确保加建后的措施不透水,为未来海平面上升的威胁做足准备。

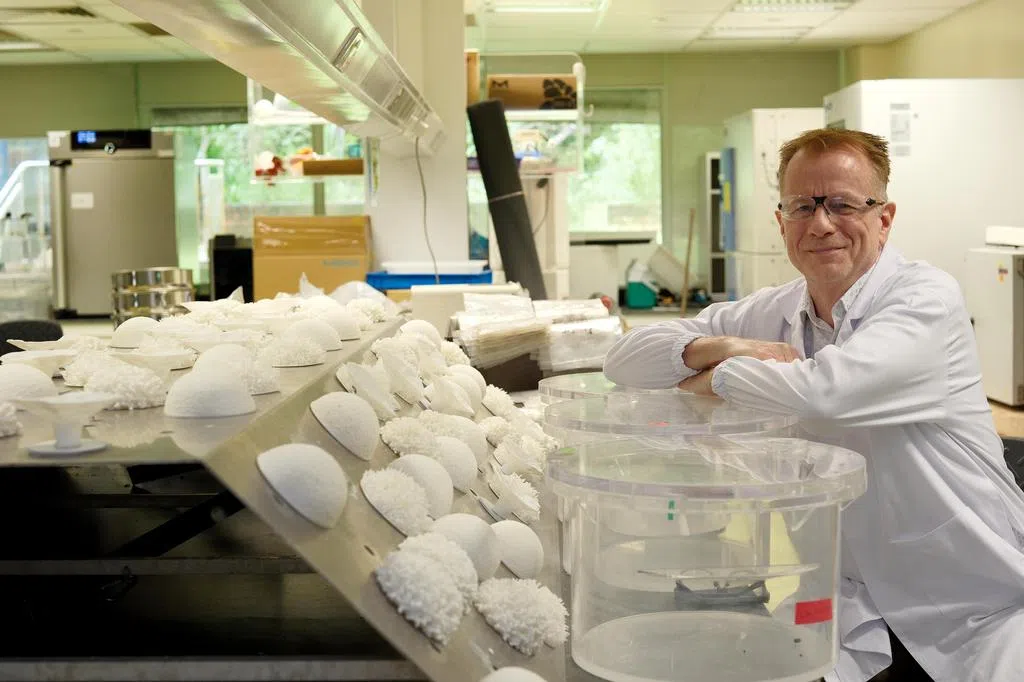

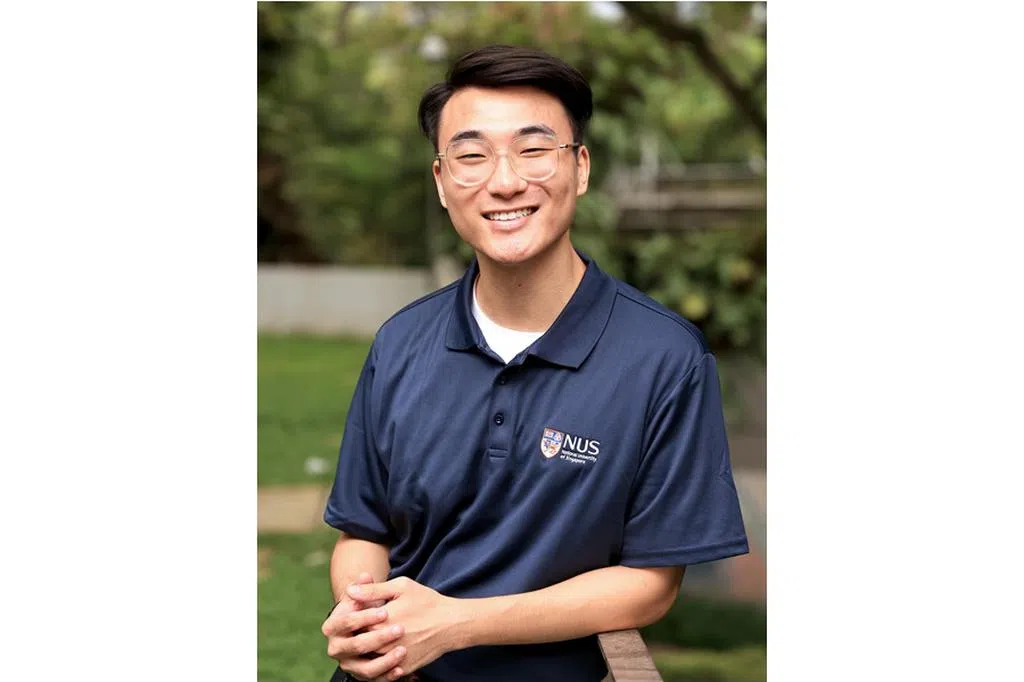

这个项目的成员,包括国大设计与工程学院土木与环境工程系助理教授周顺和,以及新加坡海岸防护与防洪研究所工程师李俊贤。

海洋暖化是全球四成海平面升高导因

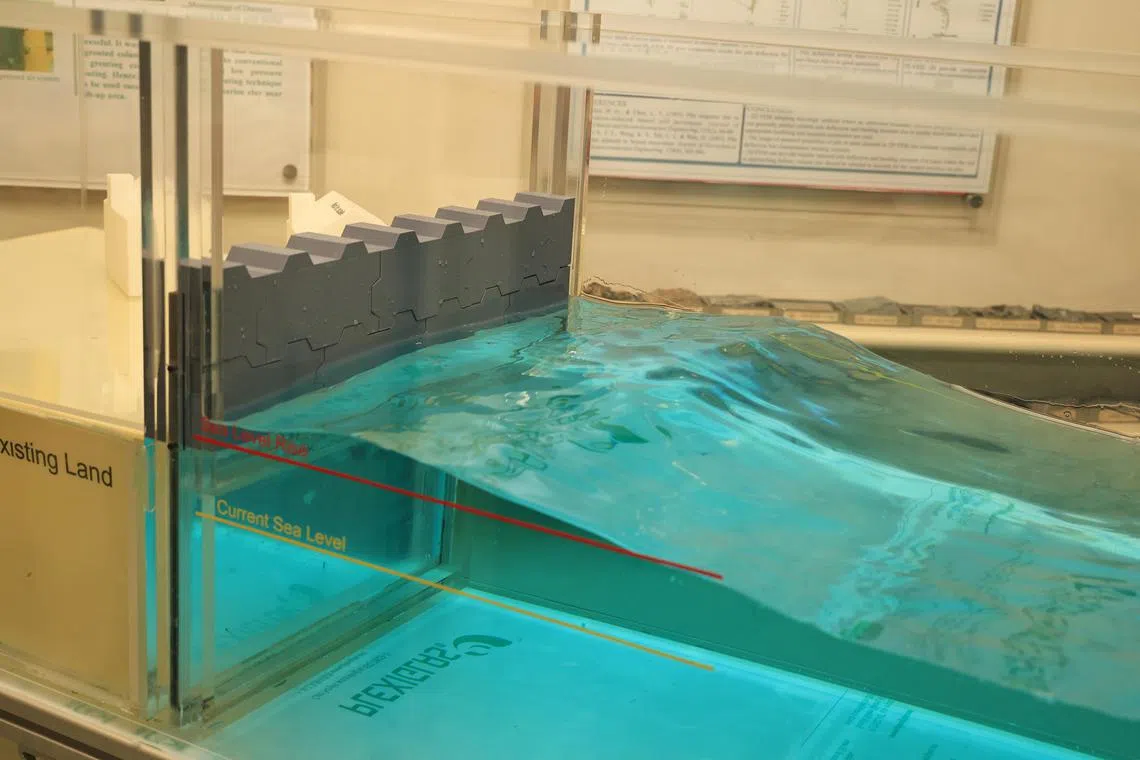

地球表面三分之二被海洋覆盖,海洋吸收90%以上人类活动制造的热量。海水升温后体积会膨胀,全球四成的海平面升高就是海洋暖化所致。尽管现有硬体结构比海平面高,但地球暖化会加剧海平面上升的问题,加建应对结构势在必行。

根据美国航天局网站,1993年至今年8月,全球海平面已升高10厘米,是过去2500年里前所未见的上升速度。

我国今年初发布的第三次全国气候变化研究结果指出,若碳排放量居高不下,新加坡周围的平均海平面到本世纪末估计会上升0.23米至1.15米。

周顺和也是国大设计与工程学院的助理院长(发展)。他接受《联合早报》访问时说,团队接下来要了解沿海硬件工程的更多特质,例如防波堤有多深、基础是否稳固等。

“如果基础不牢固,又没有进一步巩固基础,一旦加建太多,整个结构会崩塌。”

为实现最大的成本效益,一般建筑工程会根据设计图,直接把建筑建到最高,但周顺和指出,按照科学预测,以渐进方式强化防卫海岸措施最实际。

“如果预测海平面会上升0.5米,把防波堤建得比0.5米高一点点比较明智。不要建得太高,因为不想挡住风景。如果建了三米高的防波堤,而海平面短时间内才上升0.5米,那就十分可笑了。”

防波堤材料不防水 每天约33个浴缸水量流入内陆

探讨适用的加建材料,也是团队的工作重点之一。例如,研究是否可把地工膜(geomembrane)和膨润土(bentonite)等渗透性较低的材料融入混凝土。

据初步估算,如果海平面上升五米,防波堤建得够高但不防水,每天仍会有相当于33个浴缸的水量流入内陆;但如果防波堤融入了渗透性较低的材料,则可把渗水量降至只有大约三杯咖啡那么多。

周顺和说:“不可能做到完全防水,但考虑到自然的蒸发过程,三杯咖啡的量几乎微不足道。”

防卫海岸措施的结构会逐渐退化,时间久了出现缝隙在所难免,但确保未来50年至100年可大致维持结构完整是重要的,这是这个科研项目的另一重点。

由于不同沿海地段的土地用途各异,研究团队也探讨如何根据各处的用地要求来加建防波堤。例如面向内陆的防波堤可以添加土壤,通过种植绿意,美化环境。

周顺和说,各方未来在决定如何加建海岸硬件工程之前,进行公开咨询以了解民众对环境的期望也是重要的。